小袋成彬が宇多田ヒカル プロデュースでメジャーデビュー、1stアルバム「分離派の夏」4/25発売

小袋成彬がソニー・ミュージックレーベルズ EPICレコードジャパンよりメジャーデビューが決定、4月25日に1stアルバム「分離派の夏」をリリースする。

アルバムプロデュースを手掛けるのは宇多田ヒカル。自身のアルバム「Fantôme」(2017年)収録曲「ともだち」に小袋成彬をゲストボーカリストに招いたのが契機となり、彼女にとっては初の新人アーティストのプロデュース作品となる。

1月16日に都内某所で開催されたコンベンションライブには、小袋成彬にとって初のソロライブパフォーマンスであるにもかかわらず200名を超える業界関係者が来場し、デビュー前にして異例の注目度の高さが窺われた。2人のサポートミュージシャンを従えた25分のパフォーマンスは、そのシンプルな演出ゆえに彼のシンガーとしてのスキルの高さ、新人アーティストとは思えない圧倒的な個性を見るものに印象づけたステージとなった。

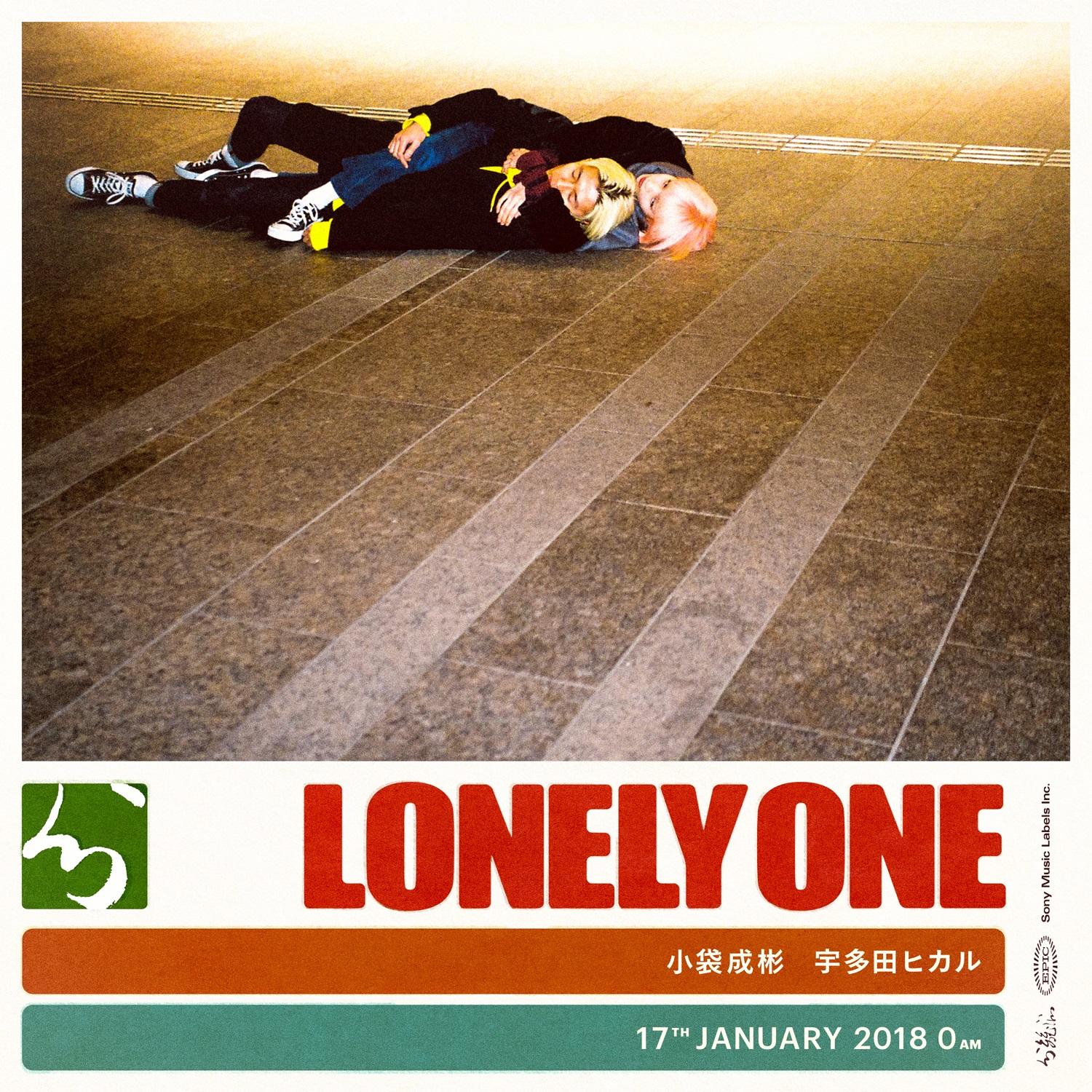

1月17日 0:00からは、1stアルバム収録曲より「Lonely One feat.宇多田ヒカル」の先行ストリーミング配信がスタート。宇多田ヒカルはこの楽曲の共作者であるだけでなくフィーチャリング・アーティストとしても参加、卓越した2人のボーカルパフォーマンスに息をのむ作品。

1stアルバム「分離派の夏」は14曲収録。全曲がほぼシームレスに繋がった構成は、まるで一冊の小説を読むような物語性に溢れており、アルバム一枚を通して聴いてほしいというコンセプトのもとに制作された作品となっている。

宇多田ヒカル コメント

この人の声を世に送り出す手助けをしなきゃいけない

―――そんな使命感を感じさせてくれるアーティストをずっと待っていました。

私と出会うまでレーベルオーナーとして主に裏方作業に徹していた小袋成彬の表現者としての真の目覚めに立ち会えたこと、そしてソロデビューアルバム「分離派の夏」の完成をこうして皆さんに伝えられる幸運に感謝しています。

小袋成彬 コメント

2017年12月06日 「分離派の夏」完成に寄せて

私はいま、ひとつの芸術作品を完成させようとしている。

世界の安寧から自らの半生をよく観察し、身体が捉えて離さない全てを、旋律とリズムの秩序に放り込んだ。主観と客観の調和を美としたが、とりとめのない作品である。ゆえに今こうして、うるし達磨の目入れのようにこの散文を書いている次第である。

もとより私は、この作品を世に発表する心ぐみも、ましてやこの稚拙な歌声を人前で響かせるつもりなど毛頭なかった。しかしまず思い起こされるのは、二〇一六年の初夏である。

窓越しにも感じられる逃れ難い日本の暑さは、向かいの西洋風マンションの白壁を溶かしていた。

私はごく一部の人にはよく知られている程度の編曲者であったが、当時はまだいくつかの仕事を掛け持ちしていた。生活は質素すぎず倹約もせず、月に一度は朝まで大酒を飲むなど、家庭を持たぬ人間が日々をこなすには十分なお金と時間があった。その一方で私は、作編曲という仕事に人生の大義を認められないでいた。時代性ばかりが持て囃され、芸術への賛美は作品そのものが持つ強固な物語ではなく社会的風動によってのみ与えられた。時代に花を添えることよりも自己認識を変えたほうが豊かな人生だと気付いたのは、ちょうどロンドンでの「Fantôme」のレコーディングから帰国した直後である。8月に入ると、いつしか仕事もなおざりになり、耽美的な生活ばかり追い求めるようになっていた。

一連の認識の変化は、あらゆる自然の機微を美しいものへと変えていた。

過ぎた車の静けさに孤独を習い、ケヤキを仰ぎ見る子供へと注ぐ木漏れ日は儚げで美しく、短い影が作る顔の陰影からレンブラントの絵画のような老いの緊張を学んだ。見えないものを見ようとすることが耽美ならば、世界はこれほどまでに美しく輝くのか!これは人生で最も衝撃的な体験であった。みずみずしい感情が、薄皮剥がれたこの身に閃光のように駆け巡った。自らの複雑な性格がゆえに自らを世界の「分離派」と認め、これまで内なる世界を広げようとしなかった悪習などなかったかのように、恍惚な夏の日々は私をも世界へ溶かしてしまった。私はもう、単なる編曲者に戻れないでいた。

それから私は突然に、昔の親友を思い出した。彼がいなくなってから何年経ったのかも覚えていないほどに些細な出来事であったが、それが意味することを明らかにせずにはいられなかった。何日も自宅でその曲を作り続け、最後の一句を書き上げたときには、夏真っ只中の、もう十分に明るい朝だった。歌を録音し、その親友の苗字を仮題にしてファイルを保存したあと、その曲を酒本に送った。三十分くらい経って、滅多に返信をよこさない酒本から「震えた」というメッセージがきた。

私はその一言を読んだ瞬間、涙が止まらなくなった。捉えきれない感情が沸点を超えていた。彼の不在に対して真摯に向きあえずにいた肩身の狭い思いやその揺り戻しとしての安堵、あるいは自らへの労いだったのだろう。本当に、一日中泣いていた。

あの出来事の意味は明らかだった。彼は私に「歌え」と言っていたのだ。生きることを歓び、それを分かち合うことをさらなる歓びとし、草木の揺らぎや風のざわめきをよく感じ取り、一部となり、その声帯を振るわせろという明確なメッセージだったのだ。それが私の大義であった。もう歌わざるをえない状況にいた。

これが、本作品の完成を決意した瞬間である。

完成までに長い時間を要した。本作品は「分離派」として生きた二十六年の弔いであり、慰みであり、癒しである。おおよそ年明けくらいが、本作品のマスタリング作業になるのだろう。今はただこうして新幹線の座席に浅く腰掛け、橙色の遠州灘を遠く望みながら、私の想像を超えた世界の広がりにただ胸を踊らせるばかりである。

広告・取材掲載