the pillows

the pillows 30th Anniversary「LOSTMAN GO TO YOKOHAMA ARENA」

2019.10.17(木)横浜アリーナ

「集まってくれてありがとう! 俺たち、30年間、ロックバンドを続けてきた。今夜はその集大成。俺たちの音楽を受け取ってくれよ」

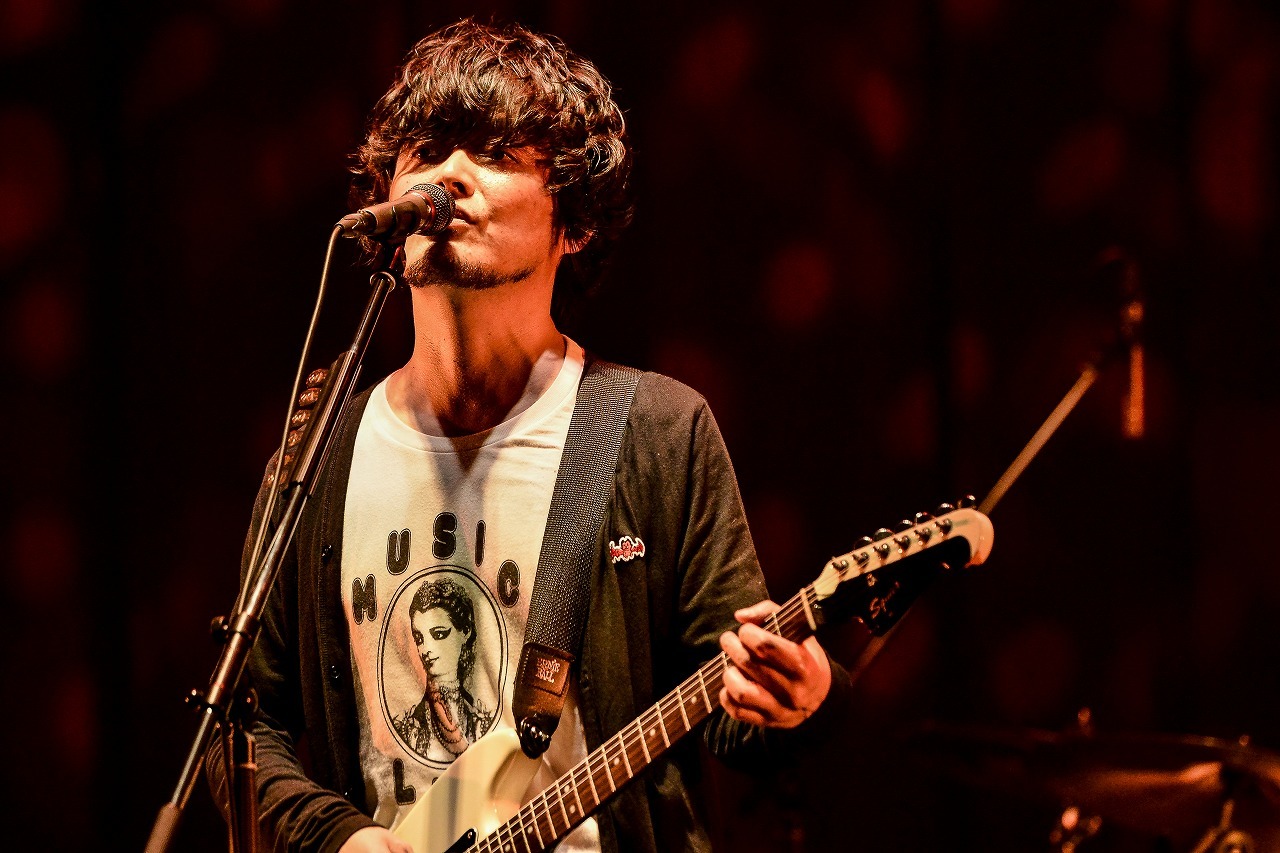

序盤の3曲が終わったところで、山中さわお(Vo/Gt)はアリーナとスタンドを埋め尽くした観客に、そう語りかけた。

確かに結成30周年を記念するアニバーサリーイヤーのハイライトとなる、この横浜アリーナ公演に足を運んだファンはロックシーンの第一線で活動しつづけてきたthe pillowsの30歳の誕生日を祝うために集まったのだと思うし、10,000枚を超えるチケットがあっという間にソールドアウトしたことからは、この日だけは何が何でも駆けつけないと、というファンの思いが窺えた。そんな祝福ムードに水を差そうなんて気持ちはこれっぽっちもない。

しかし、筆者がこの日、一番胸を打たれたのは、そこじゃなかった。じゃあ、どこなのか?

それは、アニバーサリーならでは、あるいはアリーナならではと言える演出に頼ることなく、ロックバンド本来のタフな姿を見せつけながら、聴く者の胸を打ついい曲を作ることともう一つ、ショウビジネスの世界を渡り歩くには不利に働いたこともあるに違いない持ち前の向こう意気がthe pillowsの原動力であることを、今一度、アピールしたところだった。

the pillows

the pillowsは悔しさでできている、と言ったら言い過ぎかもしれない。しかし、いろいろ悔しい思いを何度もしながら、彼らは決して腐らず、それをバネにここまでやってきた。4人編成だった頃のライブを見ているとは言え、その後は聴いたり、聴かなかったりしながら不思議と縁が切れなかったというリスナーとしては、まぁ、ダメな部類に入る筆者でも、この夜、ファンが称えたthe pillowsの30年の歴史がどんなものだったのか、彼らが2時間40分にわたって演奏した全27曲を聴きながら想像することができた。それは日本語と英語を交えながら、彼らが放つ言葉や一音一音に込めた感情がリアル以外の何物でもないからこそだが、the pillowsが言葉に頼らないと言うか、情緒的なところで勝負しない音楽至上主義のバンドだと思っていたダメなリスナーである筆者は胸を打たれながらちょっとびっくりもさせられたのである。

the pillows

オープニングこそステージの上手と下手に掲げたLEDヴィジョンに映したメンバーそれぞれの子供の頃の写真にナレーションとして、それぞれの母親による談話を重ねるというアニバーサリーらしい演出が加えられていたが、緞帳の向こうで山中が旅の始まりを称えるようにバラードの「この世の果てまで」を歌いはじめ、電光掲示のバンドロゴとともに緞帳が上がってからは、「MY FOOT」「Blues Drive Monster」とぐっとテンポを上げ、前述したように殊更、演出には頼らずに古くは92年発表の「サリバンになりたい」から、新しいところでは18年発表の「ニンゲンドモ」まで、新旧のレパートリーの数々を、テンポよくつなげていった。

the pillows

the pillows

ギターをかき鳴らすthe pillowsのロックソングが持つ決してサビつかない普遍の魅力を今一度アピールしながら、この日、披露したのは、イントロや山中のタイトルコールで早くも歓声が起こった「アナザーモーニング」「LAST DINOSAUR」「1989」「サード アイ」他、ベストアルバムやトリビュートアルバムに選ばれているthe pillowsの代表曲ばかりだ。しかも、ほとんどの曲でサビになると、眩い照明が客席を照らし、一体感を作り出すんだから盛り上がらないわけがない。

「バビロン 天使の詩」ではアップテンポの演奏に合わせ、観客がジャンプ。エモーショナルな「Please Mr. Lostman」から再び加速するようにつなげた「No Surrender」では、タイトルを観客もシンガロング。そして、「10年ぶりに歌うよ」と山中が言ってから披露した「雨上がりに見た幻」では、<足跡の無い道を選んで>歩いてきたバンドの誇りをしっかりと受け止めるように、じっと聴き入っていた観客が曲の盛り上がりとともに次々と拳を上げた。

the pillows

曲と曲の間にメンバーの名前を叫ぶ観客の歓声、声援も全然、鳴りやまない。そんな観客の熱い思いにエネルギッシュなパフォーマンスで応えながら、照れ隠しなのか、MCになると、山中は「今日は30年間で一番人気があるな。もしかしたら売れるかもしれない(笑)」「もしかして、みんな無職? どうしたんだい、平日にこんなたくさん(笑)」と軽口を叩いた。いかにも彼らしい感謝の気持ちの表し方に思わずニヤリとなった人は少なくなかったはず。

観客それぞれにぐっと来たポイントは違うと思うが、筆者が一番、胸を焦がしたのは、何と言っても1回目のアンコールで演奏した「ストレンジ カメレオン」と「ハイブリッド レインボウ」の2曲だった。

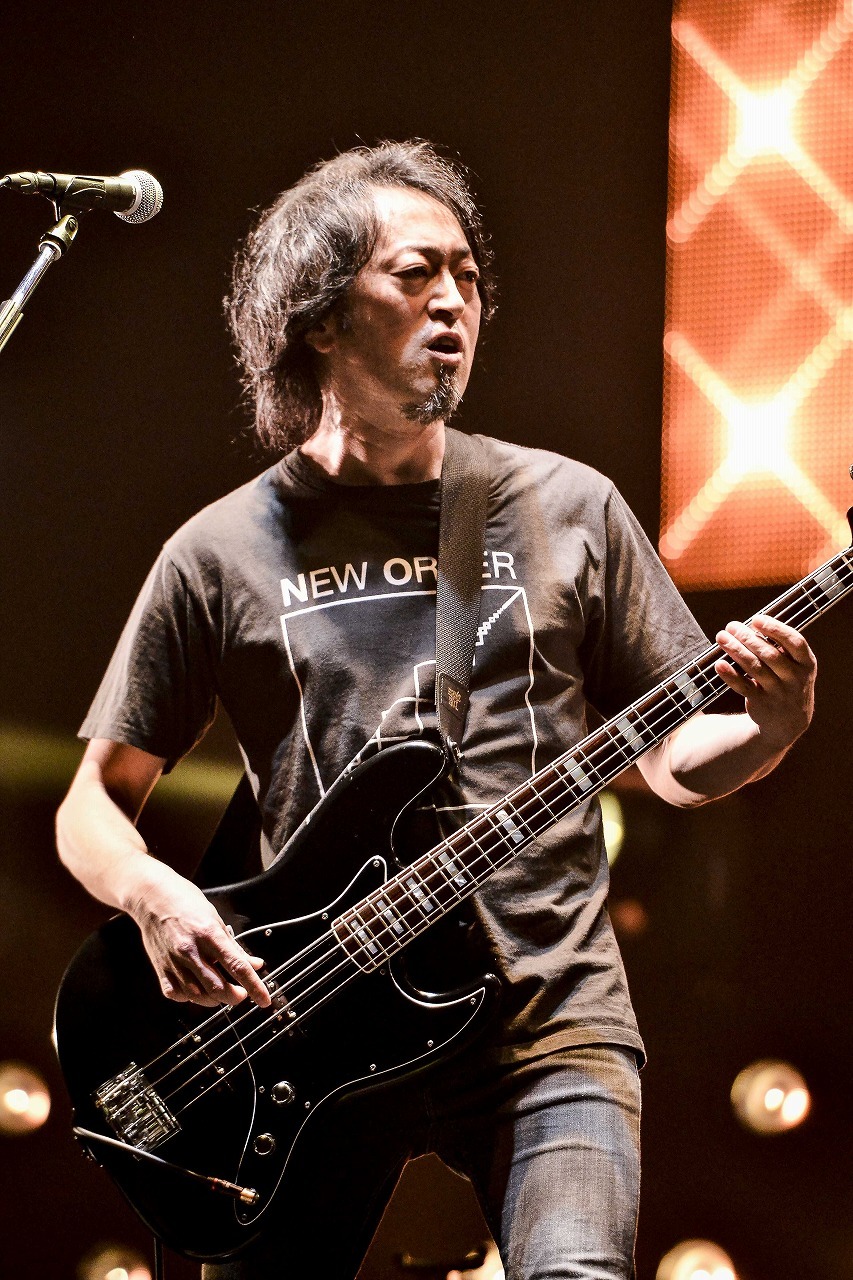

「この先、何かあっても今日のことを思い出したら、いい気分になれるようなライブをやりたいと思っています」と言った真鍋吉明(Gt)、佐藤シンイチロウ(Dr)、そしてサポートの有江嘉典(Ba)がそれぞれに30周年の感慨を語ってからの終盤の4曲の流れは完璧だったと思う。30周年を迎えてもなお、前進することをやめない意思を、「Swanky Street」で表明したあと、「About A Rock'n'Roll Band」「LITTLE BUSTERS」で観客と一緒にロックンロール賛歌を謳いあげ、一緒に歩いてほしいという気持ちを込めた「Ready Steady Go! 」で銀テープの祝砲とともにドラマチックに終われば、30周年記念にふさわしいライブとしてきれいにまとまっただろう。

しかし、それじゃあ物足りなかった。30年間、ロックを演奏しつづけてきたことを、こうして10,000人以上のファンに祝福してもらいながらもなお、the pillowsにはまだまだ成し遂げていないことがあるし、<限界なんてこんなもんじゃない>という気持ちも全然あったはず。30年経っても消えないどころか、30年やってきたことで、さらに確かなものになったその思いを訴えかけるには、日本の音楽シーンに溶け込めない<出来損ないのカメレオン>でも明日こそは虹を出せるはずだ、という切なる願いを込め、「ストレンジ カメレオン」と「ハイブリッド レインボウ」の2曲を、最後に演奏する必要があった。だからこそ、その2曲は他のどの曲よりも痛いぐらいに胸に突き刺さったんじゃないか――そんなことを考えながら、集大成と言ったこの日のライブがthe pillowsのキャリアにおいて、まだまだ道半ばであると彼らが考えているように感じられ、一ロックバンド・ファンとして無性にうれしかった。

the pillows

「俺たちにとっては特別な日だ。会いに来てくれてありがとう。the pillowsみたいな偏屈なバンドが横浜アリーナに立って、こんなにたくさんの人がアニバーサリーを祝ってくれるなんて不思議だ。俺は音楽業界を信用していない。でも、君たちのことは信じたいよ」

ステージに一人残った山中がそう語りかけると、終演を告げる音楽が流れ始めたが、誰も帰らない。この日は演奏されなかった「Thank you, my twilight」を歌いながら、アンコールを求める観客の拍手が鳴りやまない。

それに応え、バンドは観客が聴きたがっていたに違いない、「ストレンジ カメレオン」と「ハイブリッド レインボウ」と並ぶ代表曲の「Ride on shooting star」と「Funny Bunny」を披露。後者では観客のシンガロングの声がアリーナ中に響き渡ったが、それでもまだ、帰ろうとしない観客のために三たびステージに戻ってきたバンドはカラフルな色使いが印象的なライティングとともに「Locomotion, more! more!」を演奏してダメ押しで前進の意思をアピールした。

the pillows

ステージを去る前に最後の最後に山中が言った言葉が耳に残っている。

「若者だった自分を救ってくれたもの。50代になったバンドを救ってくれるもの。それは何か? 普遍的で、新しいも古いもない世界。それがロックンロールだ!」

ロックが死んだと言ったのは誰だ? その言葉をしたり顔で真似する奴は誰だ? ロックンロールを心から愛する僕らには少なくともthe pillowsがいる――と書いたところで、筆者は気づかされたのである。この日のライブはthe pillowsの30周年だけではなく、彼らが人生をかけ、取り組んできたロックンロールを、ともに称えるアニバーサリーだった!

取材・文=山口智男

撮影=橋本塁(SOUND SHOOTER)/ 玉井信吾

the pillows

広告・取材掲載