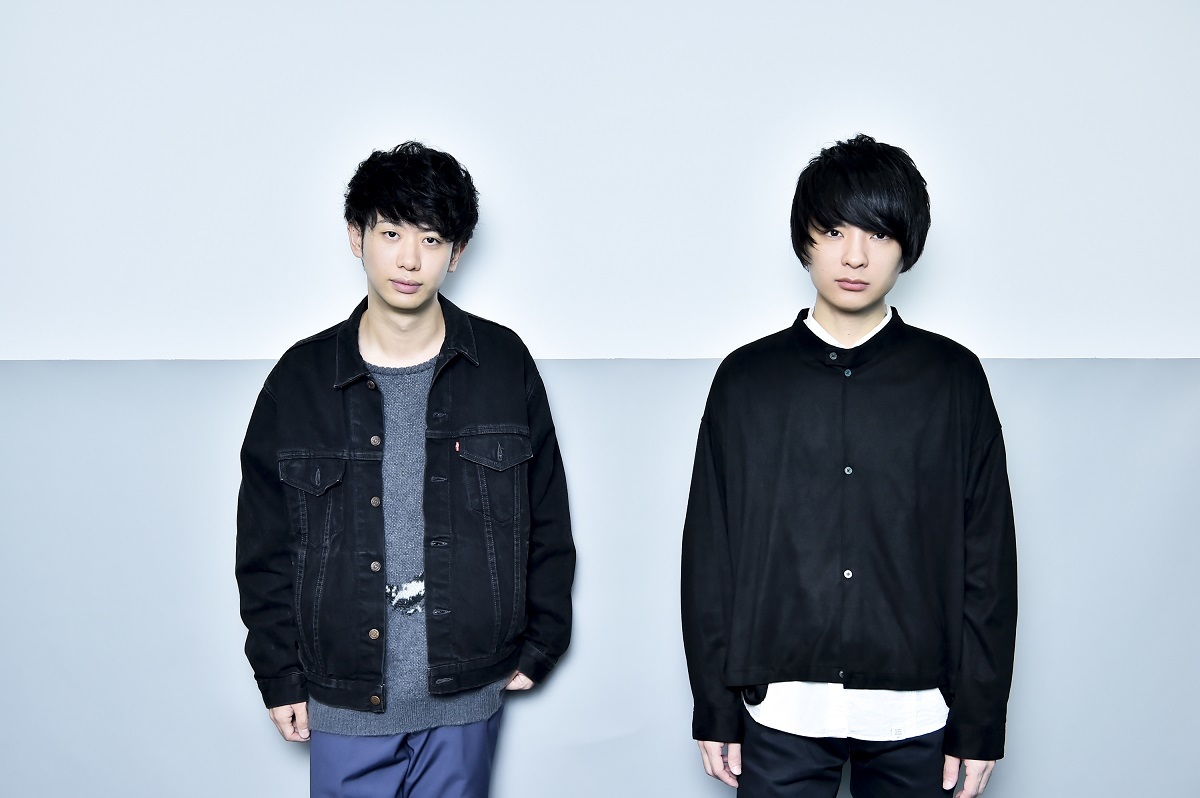

XIIX 撮影=高田梓

斎藤宏介と須藤優。UNISON SQUARE GARDENのフロントマンとして絶大な支持を集める男と、ベーシスト&アレンジャーとして今最もホットな男。同じ年生まれ、旧友同志、そして何より音楽的センスにおいて絶対的信頼を持つ二人が組んだニュー・バンド、それがXIIX(テントゥエンティ)だ。奏でるサウンドは、生バンドのヒューマンなグルーヴと、精密で刺激的なトラックを組み合わせ、ロック、ヒップホップ、R&B、ジャズ、アコースティック、チルウェーヴに至る、クールで心地よい現代的なポップ・ミュージック。彼らはどこから来たのか、彼らは何者なのか、彼らはどこへ行くのか。注目のデビュー・インタビュー。

――そもそも、古い付き合いなんですよね。この二人は。

斎藤:僕が覚えてるのだと、12、13年前だと思うんですよね。当時、STAY wander aroundというバンドがいて、そのギタリスト・綾部健司さんのギターを俺はめちゃくちゃ好きで、追っかけまわしてたら、出会ったという。

須藤:その人と自分が新しくバンドを始めて、それを見に来て「こんにちは」って。そのあと、ユニゾンのライブにも呼んでもらったことがあって、そこから親交があるという感じですね。

――その時は、一緒に音を出したりはしていない?

斎藤:そのバンドにゲスト・ボーカルという形で、1曲ぐらい歌ったような……。

須藤:ああ、あったかもね。Queだっけ?

斎藤:いや、O-Crest。それがU&DESIGNというスリーピース・バンドなんですけど、そのドラマーの鈴木浩之さんが、田淵と一緒にTHE KEBABSというバンドをやっていたりとか。「この人たち、すげえミュージシャンだな」ってそのときから思ってたのが、今なお付き合いがあるという感じです。

――そして2016年に、斎藤くんが『SK's Session』を始めたときに、須藤くんが相棒として呼ばれる。それは、二人でやっていこうという布石として?

斎藤:いやいや、全然思ってなかったです。それはどっちかというと自分の事で、UNISON SQUARE GARDENだけじゃ経験できない音楽を、もっともっと掘っていきたいなという思いと同時に、新しいことを始めるとユニゾンのファンが戸惑うだろうなと思ったし、メンバーにも迷惑かけたくないし、ちょっとずつ階段を登っていくようにして、準備万端になってからスタートしたいという思いがあったので。その中の一つとしてイベントをして、自作曲を披露する場を設けたときに、身の回りにいる一番詳しい人に相談しようと思って、須藤くんに「アレンジして」とやり取りしたのがきっかけでしたね。そのときは別に「二人でやろう」とかじゃなくて、とにかく自作曲をより良いものにしたくてお願いしてたという感じなんですけど。

――その時、須藤優は何を思っていたのか。

須藤:彼が観に来てくれたバンドのあとに、僕が別のバンドを始めて、そのライブに来てくれたときに、「ソロをやりたいというわけじゃないけど、自分で曲を作ったから聴いてくれない?」みたいな感じで、聴いたらすごい良かったんで。そのときは、ギターと歌と簡単なドラムぐらいだったんで、自分がちょこちょこ付け加えて、「いいねいいね」と言ってくれたのが始まりです。初めは、僕が宏介をサポートする感じでしたね。でも『SK's Session』をやるに従って、より自分の中のミュージシャン欲求というか、「こういう曲を歌ったらもっとかっこいいんじゃないか」「新たな一面が出るんじゃないか」と思って、勝手に曲を作って送って(笑)。

――それが始まり。ちなみに『SK's Session』の第一回でやった曲も、今回のアルバムに入ってる?

斎藤:入ってます。5曲目の「Answer5」と…「E△7」はやった?

須藤:やったんじゃないかな。

斎藤:14曲目「Saturdays」も、あったにはあったけど、たぶんやってない気がする。もうちょっと素朴なアレンジだったので、「再現できないな」と言ってやめた気がする。

XIIX・斎藤宏介 撮影=高田梓

――基本的な質問として、自分で曲を書くということは、斎藤くんにとってどういう意味を持つんだろう。ユニゾンには強力なソングライターがいて、役割が決まっている中で、溜まっていたものがあるということ?

斎藤:いや、それは全然ないですね。曲ということではなくて、どっちかというと……UNISON SQUARE GARDENはすごく特殊なことをやっているから、自分はそこに特化してフィットしている感じもありつつ、そこだけじゃない「自分にできること」が、すごく浮き彫りになる瞬間もあったりして。それを自分の中だけにとどめておくんじゃなくて、ちゃんと表現して形に残したいなという思いの蓄積で、「じゃあ曲を作んなきゃな」という順番だったんですけどね。

――たぶん僕を含めファンが知りたいのは、「これが斎藤宏介の素なのか」とか、「これが本当にやりたいことだったのか」みたいなことなのかなと思うんですよね。

斎藤:ああ。それで言うと、僕はあくまでミュージシャンとして、自分がどれだけできるのか?ということにすごく興味を持って、いろんなことをやりたいと思っていて、そこで深めていったものを、自分に関わるもの全てに返していくということは、つまりはUNISON SQUARE GARDENにとってのプラスだと信じているし、同時にXIIXはXIIXで、UNISON SQUARE GARDENに対するのと全く同じぐらいの熱量でやってるから。どっちも100%であって、自然に自分の中から生まれてくるものに従って臨んでいる、とてもピュアなものであるということは、これから時間をかけて、自然とわかってもらいたいなという思いがあるんですけどね。

――なるほどね、納得しました。そうそう。アルバムの感想を最初に言ってなかった。すごい良かった。

須藤:嬉しい。

斎藤:いただきます!

――やっぱり、UNISON SQUARE GARDENの斎藤宏介というイメージがあって聴くわけじゃないですか。そうすると、「こんなジャジーな味が出せるんだ」とか、「めちゃくちゃR&Bシンガーじゃん」とか。すごくいろんな引き出しがあって、しかもサウンドの質感が今の時代のロック、ヒップホップ、R&B、ポップスのエッセンスが詰まってて、クールな感じで、すっと聴けてじんわり染みる。とてもいいアルバムだと思います。で、須藤くん側の動機は、何だったりしますか。もっと自分の曲を表現する場がほしかったとか?

須藤:まあ、そうですね。普段はサポート・ベーシストとして活動することがほとんどなんですけど、やっぱり昔からバンドが好きで、バンドをやるために音楽を始めたところがあって、それが逆転しちゃったんですけど。宏介と一緒にやるようになって、『SK's Session』を重ねるうちに、この二人のバンドだったら何か面白いものができるんじゃないか?と思って、「バンドにしようよ」という話をして。

――あ、須藤くんのほうから。

須藤:おそらく。「もうバンドにしちゃわない?」と。

斎藤:うん。

須藤:バンドって、ワクワクするんですよね。誰かが組んだとか聞くと。そういうものが僕の根底にあるんで、「バンドにしようよ」と言ったら、「うーん」みたいな。

斎藤:最初、ちょっと渋ったっす。

――あら。それはなぜ。

斎藤:僕はあくまで、UNISON SQUARE GARDENというものが絶対的にあった上で、「いろいろ準備がいるな」と思ったから。自分の心の中でけじめみたいなものも含めて、即答はできなかったですけど、今となっては「これしかない」というところまで来れたから。続けていけたらいいなと思ってますけど。

――言ってみるもんですね。

須藤:そうですね(笑)。

XIIX・須藤優 撮影=高田梓

――須藤優の目から見た、ソングライター・斎藤宏介ってどんなタイプですか。いろんな人を見てきたと思うけれど。

須藤:あのー、特に作詞に関しては、初めは苦手だと言ってたような気がするんですけど。

斎藤:苦手というか、好きじゃない。

須藤:そう言ってたんですけど、「いや、めっちゃいいじゃん」と。自分で生み出してるから、言葉とメロディが固まって出て来るから、そこのハマりがすごく良くて。メロディも、絶対自分には書けないというか、自分がオケを作って送ったものに対して、斜め上というか、「こんなメロディあるんだ!」というものを投げ返してくれるので、とんでもない才能を持ってるなと思いますね。

――作詞は好きじゃなかった、というのは?

斎藤:うーん、何と言うか、いや、できるのは知ってたんですけど、性格上、手の内を明かすのがどうしても好きじゃなくて。自分が音楽に対して抱いている、音楽の良さというものを、否定しちゃう瞬間があるというか……うまく言えないですけど、歌詞というものに何かメッセージがなきゃいけないという、謎の固定概念があって。でも音楽ってそうじゃなくて、チョーキング一発で人を泣かせたりとか、理由とか意味とかじゃないところにある、と思って今まで15年やってきたというのがあるから。その矛盾がすごく自分の中にあったんですけど、でもアルバムを作って歌詞をたくさん書く中で、「歌詞で結論づけなくていいんだ」と気づけたので。

――ああ。はい。

斎藤:たとえば、世界野球の決勝で、山田哲人さんがホームランを打ったときに、俺は東京ドームで一人立ち上がって「ウォー!」って言ったんですけど(笑)。彼は俺のためのホームランを打ってくれたわけじゃなくて、自分のため、チームのために打ったのに、俺は彼に「ありがとう」と思ったんですよ。「それだな」と思いました。「自分のためでいいんだな」とすごく思ったんですよね。誰かを救おうとか、幸せにしようとかじゃなくて、自分のために。その代わり、真っ向から音楽に対して臨む、それが何よりのメッセージだと思って、それに気づけちゃってからは、全然苦手意識はなくなりましたね。

――いい話。逆はどうですか。斎藤宏介から見た須藤優とは。

斎藤:天才ですよ。いやマジで。そんな安っぽく天才という言葉は使いたくないですが、才能があふれまくってるし、同世代では圧倒的に音楽の達人だと思ってます。かつ、すごく将来性を感じているのは、めちゃめちゃ勤勉であるということ。たとえば、3曲目の「Light & Shadow」という曲で、ストリングス・アレンジを初めてやってるんですよ。

須藤:初めて。何も知らず。弦が何本入るのかもわかんないし、YouTubeを見ながら、「バイオリンってここまで出るんだ」「ビオラってこういう楽器なんだ」とか。「こういうふうに作るんだな」って。

斎藤:恐ろしいですよね(笑)。

XIIX 撮影=高田梓

――天才です。

須藤:いやいや(笑)。雰囲気でしかわかんなかったので、「これ大丈夫ですかね?」ってディレクターさんに聞いたら、「ああ、ばっちり」って。頭で鳴ってるものを整理して、メロディとぶつからないようにして、弦の人たちが、どういう思いで弾いたのかはちょっとわかんないですけど。弾きにくいなと思ってるかもしれないけど(笑)。この曲、頭は弦のピチカートから入るんですけど、それは人力ではおそらくやらないであろうことで、速いんですよ。みんな、立って弾いてたんですけど、「この景色はあんまり見ない」と言ってたよね。

斎藤:「普通は座ってやるもの」だって。

須藤:8人いたんですけど、みんな立って、ヘッドホンして。普通はクリップで、片耳だけでやることが多いと聞いたんですけど、「それだと合わない」と言って、立って、ヘッドホンして弾いてる。「こんな景色初めて見ました」「そうなんですね」と。

――このアルバム、トラックと生楽器の配合が、絶妙だと思うんですよね。全体的なサウンドのイメージは、最初からあった?

須藤:音像のイメージはあって、いわゆるロックバンドの音というよりは、トラックがあって、音が近くにあって、いろんな音が入ってる、今っぽい音にしようとは思ってました。でもちゃんとキャッチーに聴こえる、サウンド面ではそういう感じです。

――たとえば「Stay Mellow」のジャズ・ヒップホップっぽい感じって、どこから来てるんだろう。

須藤:これはもともと、もうちょいファンク寄りだったんですけど、急にラップを入れてきたんで。そこから軌道修正して、ヒップホップにしちゃおうと思って、Bメロをヒップホップにした結果、「イントロにピアノがあったらいいかも」と思って、あのフレーズが出てきた。お互いのやりとりで進化していった感じです。

――ラップはやりたかった?

斎藤:すごく自然なことではあるんですよね。

――ですね。身近にもいるし。

斎藤:SKY-HIとかね。でも元々、RHYMESTERとか、初期Dragon Ashとか、KICK THE CAN CREWとかが好きだったので。僕はテーマを先に決めて、歌詞とメロディを作り出すことが多いんですけど、この曲のテーマは「いかに変態になるか」みたいなところ。変態というと強いワードですけど、「人と違う部分」という意味では誰しもが持ってるもので、ネガティブなワードに聴こえるけどめちゃくちゃポップだなと思って、それを念頭に置いて歌ってたら、リズムからはみ出す方向に自然となっていった。

――なるほど。

斎藤:この曲、ミュージック・ビデオ撮ったんですけど、監督が「人間椅子だ」ということを言っていて。江戸川乱歩の。椅子の中に入って、人を座らせて楽しむという、ただのド変態ですけど、それをすごく美しく描いてる。そこだけを切り取ってしまうと気持ち悪いですけど、そうじゃなくて、誰しも人と違う部分があって、それを抱えながら人間をまっとうしてるんだよなと思ったから。これは奇抜なことをやってるわけじゃなくて、間口の広いことをやっているよなと。

XIIX・斎藤宏介 撮影=高田梓

――ああ、それこそ、まさにXIIXらしさ。

斎藤:さっきも言いましたけど、歌詞で結論付けたくないと思っていて。「みんな違うものを抱えてるけど、それでいいじゃん」という曲じゃなくて、「みんな違うものを抱えてるけど」で終わらせる。いいとか悪いとか、簡単には言いたくない。それをかっこよく言って、かっこいい音で鳴らして、僕らでしかない音楽にできたら、世界野球の決勝のホームランみたいになるかな?と思って。

――ありがとう!って。須藤くんはお気に入り曲、あります?

須藤:「ilaksa」という曲が、最後にできたんですけど。二人の曲作りのやり方にも慣れてきて、すごく楽しくできたんですよね。好きな曲です。

斎藤:これは最後に作った曲なので、アルバムを作った感想を歌おうと思って歌詞を書きました。一見わかりづらいかもしれないですけど、イラクサという植物があって、さわるとヒリヒリする、でもさわっちゃう、みたいな、そういう感覚を感じたので。音楽を作る上で、おもちゃで遊ぶような感覚は僕の中にはなくて、もっと大事なことで、楽しいだけじゃない部分もたくさんあるから。それも含めて、とても意味のあるもので、楽しいものだなあと思って作った曲です。

――いい歌詞。この頃にはもう、作詞家として覚醒してる。

斎藤:わからないです(笑)。何て言うのかな。RPGで、呪われてるけどめっちゃ強い武器とか、あるんですけど、それを装備した感覚があって。

――ああー。

斎藤:外せないし、外したくもないし。それはこのバンドにというよりも、音楽に対して。僕は、うぬぼれかもしれないですけど、一生音楽をやるべき人だと思っていて、それってすごく幸せなことでもあり、抜け出せない呪いみたいなものでもあると思うので、そこをまっとうしたいなと思うんですよね。そのために、すごく大事なものとして、このバンドを始めたというところもあるんですけど。

――須藤優としては、アルバムを作り終えて、自分の中の何かを発見したとか、ありますか。

須藤:これだけ自分の趣味を全開に作れたので、自分の中で音の解像度が上がった気がします。もっと見えてくるようになった。それはたぶん、ベースだけ弾いてたら気づかなかったことだと思うし、ずーっとトラックをいじってるのがすごく楽しいし。2019年を通して、レベルアップ感をすごい感じますね。

――こうして話をしてても、すごくいい雰囲気。ゆっくりでいいんで、これからも続けてください。

斎藤:ゆっくりと言いつつ、次の曲も制作を始めていたりするんです。

――マジで? すごいスピード感だ。

須藤:とりあえず、3曲ぐらい録ろうかと思ってます。

斎藤:楽しいんですよ、すごく。かっぱえびせんバンドとして。

――やめられない止まらない。

斎藤:かっぱえびせんを6本並べて、このバンド名になったんです。嘘です(笑)。

XIIX・須藤優 撮影=高田梓

――XIIXってキャッチーなバンド名ですよね。Tシャツのロゴにしやすいし。

須藤:グッズ、作りやすいですよね。

斎藤:グッズは須藤くんが、今作ってます。ライブに向けて。絵がうまいんで。

須藤:初めに絵を描いて、もうちょっとわかりやすいほうがいいかなと思って、デザインしてみたんですけど、意外と行けるなと思って。「このキャラクターどう?」とか言って。

斎藤:「めっちゃいいじゃん」って。

須藤:楽しいですね。

――アルバム・タイトルの『White White』というのは、斎藤くんが?

斎藤:はい。簡単な言葉がいいなと思ったのが、まず一つと。今回のアルバムで一番大事なことって、「自分たちが何者か」ということを、ちゃんと音楽にすることだなと思っていて。僕はどうしても「UNISON SQUARE GARDENの」という言葉が、フィルターとしてかかってくる中で、さっきも話したように、僕は音楽に対して向き合ってるわけで、UNISON SQUARE GARDENを背負ってもいるけれど、それとはまったく関係なしで、本気を出せる場所がどうしてもほしかったから、このバンドを始めたわけで。そこの温度差はどうしても生まれるよなと思うし、その温度差が、たった1枚アルバムを出しただけで埋まるものではないということは、ずっと向き合っていかなきゃいけないと思っていて。須藤くんもまったく一緒で、「あのバンドでベース弾いてる人」というフィルターは、どうしてもかかってくると思うんですけど、そこを一回度外視して、みなさんの思う白とは違う僕らの白を、「これです」と見せる必要があるなと思ったし、5年とか10年とか続けていった上で、振り返った時に、すごく意味のあるものにしたくて、このタイトルを付けた次第です。

――なるほど。とか言って、ジャケットもアー写もほぼ黒。

斎藤:そうなんです。あなたの思う白じゃないよ、という意味も込めて。

――いろいろ考えてるなあ。感性を刺激される。ライブ、楽しみにしてます。

斎藤:ちょっと申し訳ないなと思っているのは、アルバムを聴かずに、みなさんにチケットの申し込みをしていただいていることで。1月のライブは、自分たちにとってのお披露目のライブで、どうしてもやらなければいけないんですけど、そこに集まってくれる人たちに対してはちょっと申し訳ない気持ちもありつつ、同時に「絶対にいいライブを見せる」という思いがあって。その上で、ちゃんとアルバムを聴いた上でライブに来てほしいから、6月にライブを入れてもらったんですよ。東名阪の3本。このインタビューが載る頃には発表になってると思うんですけど、もしアルバムを聴いて気に入ってくれたら、そちらに来てもらえたら。3本ですけど、こっちが本当の意味でのアルバム・リリース・ツアーになるのかなと思ってます。

――なんたって新人バンドだから。これからどうぞ、みなさん御贔屓に。

須藤:34歳で、初メジャー・デビューです。

斎藤:すごいよね。夢がある(笑)。

――それ、最後にでっかく書いとこう。ずっと頑張ってる人に対して、34歳になってメジャー・デビューできますよと。なかなかないですよ。

須藤:なかなかないですよね。亀田誠治さんが、確か40歳でメジャー・デビューしましたけどね。東京事変で。

斎藤:ああー。じゃあ、もうちょっと遅らす?

須藤:インディーからやり直そうか(笑)。

取材・文=宮本英夫 撮影=高田梓

XIIX 撮影=高田梓

広告・取材掲載