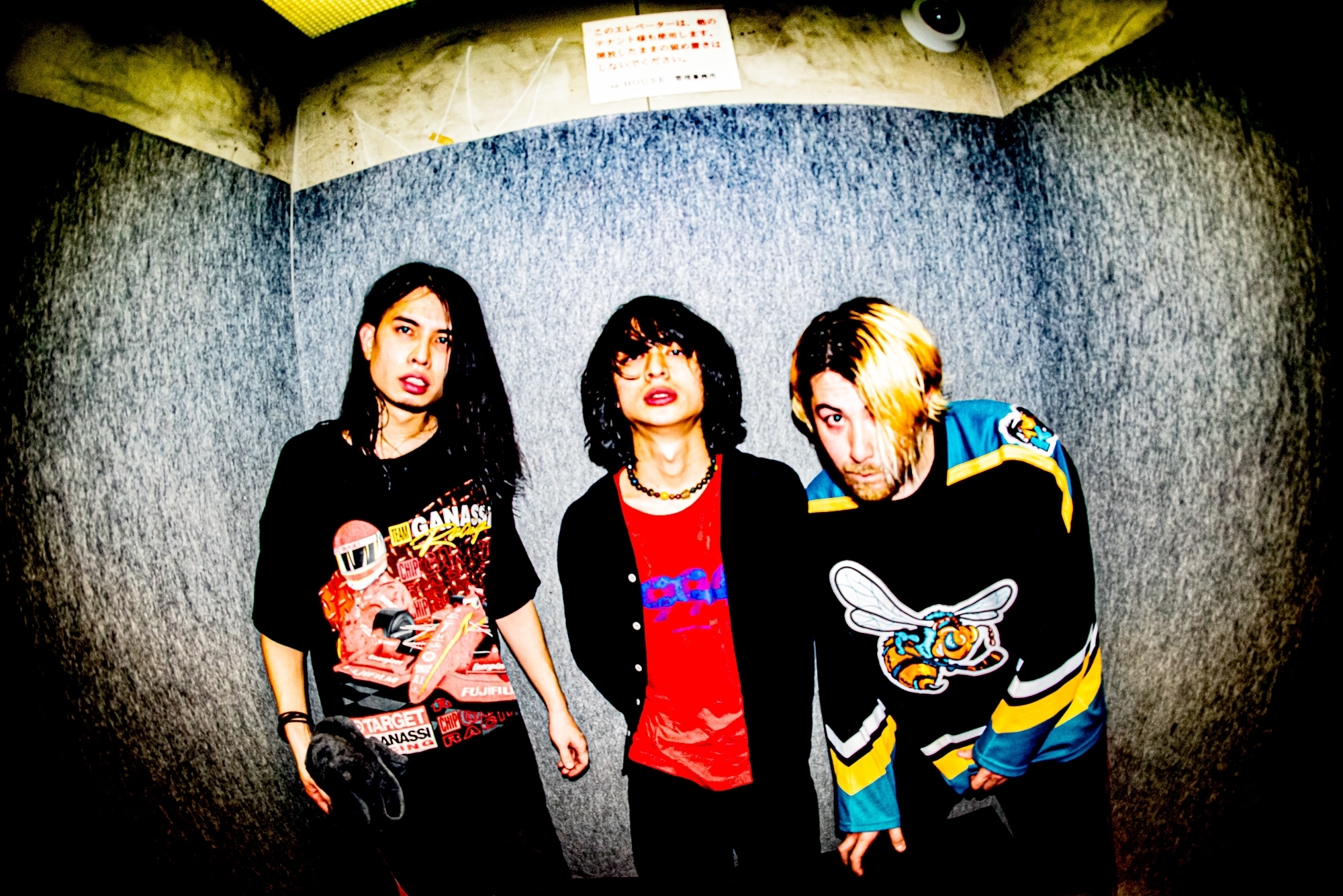

w.o.d. 撮影=浜野カズシ

バック・トゥ・ザ・フューチャーⅡ 2020.2.1 代官山UNIT

90’sグランジやガレージ・ロックの香り高い、ニルヴァーナみたいにかっこいいスリーピースがいると聞いて早速観にいった。バンドの名はw.o.d.。神戸発、東京在住。若くしてロック・コンテストで名を馳せた早熟な過去を持ち、すでにフル・アルバム2枚をリリース済み。最新作『1994』を引っ提げ、2020年のキックオフを告げるワンマン・ツアー『バック・トゥ・ザ・フューチャーⅡ』のファイナルが、ここ東京・代官山UNITだ。開演ギリギリに滑り込むとすでにフロアは満杯。ヤバい、もうこんなに浸透してたのか。18時、出囃子はヴァニラ・ファッジのビートルズ・カバー「チケット・トゥ・ライド」。ぴんと張り詰めた緊張感と期待感、未知のロック体験が始まる。

w.o.d. 撮影=浜野カズシ

にこりともせず現れた長髪のボーカル&ギタリストが激烈なフィードバックをかまし、ベースとドラムが輪をかけて歪んだ爆音を投げ返す。1曲目「0」から「QUADROPHENIA」へ、二つか三つのコードだけで驀進する、ノイジーでクールでソリッドなロックンロール。ボーカル&ギタリストは黒髪のカート・コバーンといった風体で、キレキレのリフと苦み走ったシャウトを聴かせ、長身金髪のベーシストが鬼神の如き高速ピッキングを見せ、キャップを後ろかぶりにした眼光鋭いドラマーが挑みかかるようにスネアをひっぱたく。ド直球のオールドタイプ・ロックンロール「丸い真理を蹴り上げて、マリー。」が、ダサくも古くも聴こえないのは、あざとさもノスタルジーもゼロだからだろう。どこを切っても初期衝動しか聴こえてこない、純粋な爆音だ。

w.o.d. 撮影=浜野カズシ

w.o.d. 撮影=浜野カズシ

「w.o.d.です、よろしく。最後まで楽しんでください」

挨拶は一言。「Smells Like Teen Spirit」風のリフを持つ「Mayday」はグランジだが、「HOAX」の掘削機械のようなメタリックなギターはハードコアやインダストリアル、雷鳴のようなドラムが導く「lala」はどこかダンスビートを感じさせたり、シンプルなロックンロールの中に様々な要素が見え隠れするのが面白い。「ハロウ」「サニー」は、ミドル・ロック・バラードと言っていいほどにメロディがきれいで、実にメランコリック。特筆すべきは曲の短さで、ここまで8曲やって30分経つか経たないか。1曲3分半の美学、ロックンロールはこうでなくちゃ。

w.o.d. 撮影=浜野カズシ

w.o.d. 撮影=浜野カズシ

それぞれのプレーの質も相当に高い。ファンキーな「VIVID」でしっかりとグルーヴを司るドラム・中島元良、「Vital Signs」の猛烈なダウン・ピッキングで度肝を抜くベース・Ken Mackay、そして激しいギター・リフと共に愁いのあるブルージーな歌声で魅了するボーカル&ギター・サイトウタクヤ。そんな簡単なことじゃない、不安と憂鬱で動けない――。「THE CHAIR」でいきなりそんな歌詞をぶつけてくる、ダークでインナーな爆発力を秘めた言語感覚も独特だ。

w.o.d. 撮影=浜野カズシ

「上京した頃は、お客さん10人でもビールで乾杯してたけど、今日はこんなに来てくれて嬉しいです」

ぶっきらぼうに照れくさそうに、しかししゃべりだすと意外に饒舌なサイトウ。ギターを持ち換えるタイミングで思わずチューニングをしてしまい、「持ち換えるなんてわからん」とつぶやき、「ギター持ち換えるまでになりました」と笑わせる。悩みの時期もあったけど、昔から好きな音楽が「オレを救ってくれた」こと、そして「自分も誰かの道しるべになりたい」と思ったこと。朴訥な熱い言葉に続いて歌われた「セプテンバーシンガーズ」は、鋭い痛みの中に深い優しさをたたえたスローバラード。ミラーボールがよく似合う美しい曲だ。

w.o.d. 撮影=浜野カズシ

ここからはもう止まらない。グランジの熱狂にスペイシーでダンサブルな浮遊感覚を掛け合わせた「スコール」を皮切りに、「Wednesday」「Fullface」と猛烈ラウドなロックンロールのつるべ打ち。序盤はややおとなしかったフロアにもしっかり熱が回り、無数の拳が力強く上がる。「次でラスト」と言い放ち、すっきりと明るいエイトビート「1994」を叩きつけてステージを去るまで、16曲を1時間で駆け抜ける早業。なんというスピード感。

w.o.d. 撮影=浜野カズシ

「電気つけてBGM流したら、みんな出るかと思ったのに。ありがとうございます」

やらないつもりだったアンコールを求めてくれたオーディエンスへ、エスプリの効いたジョークで笑わせるサイトウ。この男、面白い。「いい曲を1曲だけやって帰ります」と、いかしたセリフを吐いてから歌った「みみなり」の、空気がビリビリ震える緊張感の中にふっと見せる柔らかい表情がいい。尖ったグランジ、ガレージ、反骨のロックンロールの中に潜ませた、ピュアな音の喜びとキャッチーなポップ性。

w.o.d. 撮影=浜野カズシ

「ありがとう、バイバイ」と手を振る、ちょっとした仕草にも確かなオーラを感じる。つまり、無限の可能性を秘めたスリーピース。2020年が終わる頃には、どんな存在になっているだろう。今のうち、「百聞は一見に如かず」をお勧めする。

取材・文=宮本英夫 撮影=浜野カズシ

w.o.d. 撮影=浜野カズシ

広告・取材掲載