小宮正安氏

「東京・春・音楽祭」恒例の「東京春祭マラソン・コンサート」が、2020年3月29日(日)に開催される。今年で10回目となる今回は「ベートーヴェンとウィーン 生誕250年によせて」として、生誕250年を迎えたベートーヴェンにスポットを当てる(なお、「東京・春・音楽祭2020」ではCOVID-19の影響により複数の公演の中止が決定しているが、当記事の公演については3月21日現在、実施予定となっている。また、ライブ・ストリーミングも行われる予定→詳細は公式サイト https://www.tokyo-harusai.com/ 参照)。

作曲家ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェンは1770年にボンに生まれ、1827年にウィーンでこの世を去った(享年56歳)。このマラソン・コンサートは彼の生きた時代を5つのテーマに分け、そのテーマごとにベートーヴェンや同時代の作曲家の作品をピックアップする。「情熱的」、「エネルギッシュ」といったイメージがあり、また「楽聖」とも称されるベートーヴェンだが、今回はこの音楽家の既存のイメージにとらわれることなく、彼の音楽をその当時のウィーンの街や時代背景などにも照らし合わせつつ、「知ってるつもり」ではない、ベートーヴェンの実像に迫る。「ベートーヴェン生誕250周年」として様々なコンサートが各地で開かれているなか、まず演奏される機会はほとんどないであろうレアな演目がずらりと並ぶところも、このマラソン・コンサートならではの聴きどころだ。

今回は企画・構成に携わり、当日ご案内役として登壇する小宮正安氏(ヨーロッパ文化史研究家/横浜国立大学大学院都市イノベーション研究院教授)にマラソン・コンサートのポイントについて伺った。

■時代の転換期を生きたベートーヴェン、その舞台となったウィーンを見つめ直す

――まず今回のマラソン・コンサートのテーマについてお話いただけますか。

「知ってるつもり」のベートーヴェンとウィーンを、このマラソン・コンサートを通して改めてとらえなおしてみようというのが全編を通しての柱です。

ベートーヴェン、そして「音楽の都」ウィーンは非常に有名でイメージが強烈ですよね。ベートーヴェンは『運命』や『第九』といった曲や、音楽室にある、睨んでいるような絵を目にした人は多いでしょうし、耳が聞こえなくなっていくなかで苦労して戦い、エネルギッシュで熱いといったイメージを抱いている人は多いかと思います。ウィーンも同様に「ハプスブルク家」「華やかな音楽の都」「ワルツ」といった印象が即座に思い浮かびます。でもそうしたイメージが、もしかしたらこれらの本当の姿を見えなくしているのかもしれない、と思ったのがきっかけです。

実際のところ、「ベートーヴェンは共和主義者で思想的には市民の立場にいた」と考えられがちですが、貴族に多くの曲を献呈し庇護も受けており、ある意味市民と貴族の間をうまく立ち回っていた人でもありました。またウィーンという街もこの時代、非常に変化したのです。ハプスブルク家の華麗な文化のなかで、ナポレオン戦争に翻弄され、貴族、市民という異なる階級が混在するようになる、時代と価値観の転換期でした。ベートーヴェンはそういったウィーンを代表する大作曲家でもあったわけです。ですからベートーヴェンという音楽家の作品を通して、ウィーンをこれまでとは違う角度でとらえ、一方ウィーンという街の変化を通して、ベートーヴェンという音楽家の生き様や作品に迫る。こうすることで、それぞれの新しい魅力が見えてくるかもしれません。

2019年の公演より (c)東京・春・音楽祭実行委員会/高嶋ちぐさ

■第一部:ベートーヴェンと革命思想のウィーン /「上に立つ者は徳がなければならない」は音楽家の根幹に

――フランス革命が1789年。ベートーヴェンは1770年生まれですから、フランス革命からナポレオンの台頭など、世界史の教科書では欠かせない大時代を生きているわけですね。

ヨーロッパ中に多大な影響を与えたフランス革命が起きた時、ベートーヴェンは18歳の青年でした。その時、ベートーヴェンが暮らしていたボンを治めていたのは選帝侯マクシミリアン=フランツで、この人の兄がハプスブルク家の君主ヨーゼフ2世でした。この人は啓蒙君主として「民衆王」「人民皇帝」と呼ばれる善政――いわば、民衆が不平不満を抱える前に先手を打つ政治をやっていました。革命の嵐が吹き荒れたヨーロッパで、オーストリアは1918年まで君主制が続くわけですが、これにはハプスブルク家の君主たちが「フランスのようになってはいけない」と、常に先手先手で「上からの改革」を進めていったことが挙げられます。

ボンの選帝侯も兄のスタイルを踏襲していたので、ベートーヴェンには「君主たるもの、人民の上に立つ者は徳がなければならない」という思いが根を下ろしていたのです。

第一部はそうしたフランス革命後にウィーンが取った道と、その時代にベートーヴェンが書いた曲を取り上げています。注目はやはり『皇帝ヨーゼフ2世への追悼カンタータ』。そして序曲『レオノーレ』と、歌劇『レオノーレ』より「おお…なんという闇だ ここは!」。この『レオノーレ』はのちのオペラ『フィデリオ』の原型です。登場人物は貴族ですから、やはり「上に立つものは高潔であれ」というベートーヴェンの思想が現れています。

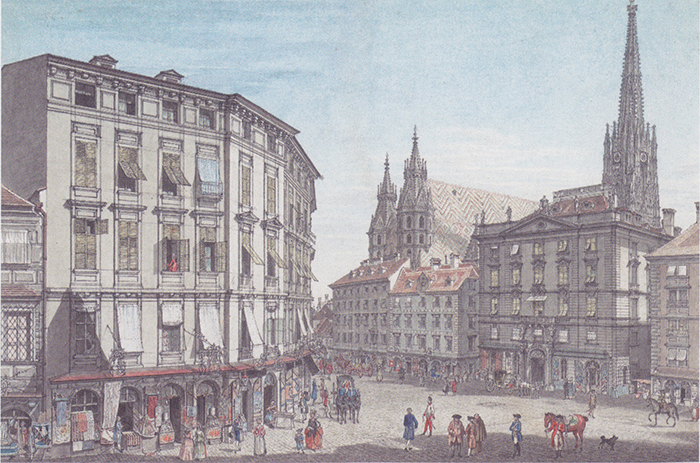

カール・シュッツ画「1779年のウィーン中心部」

■第二部:ベートーヴェンと皇候貴族のウィーン/「文化力があってこそ貴族は一流」の時代

――共和主義者というイメージの強いベートーヴェンですが、第二部は貴族がテーマですね。

実は一部と二部はセットで、一部が市民目線で見た革命後のウィーン、二部は同時代の貴族社会です。

ベートーヴェンは「共和主義者で貴族に批判的」と言われることがありますがそうではなく、むしろ積極的に貴族に曲を献呈し、スポンサーとしての貴族から年金を得ていました。フランス革命のショックや危機感、ヨーゼフ2世の政策などを目にしていた見識ある貴族たちは、この価値観の転換期に、成長してきた市民階級と共存を図ろうとしていたのです。ベートーヴェンが主に相手にしていたのは、そうした進歩的な貴族でした。

ここで取り上げる曲は、ルドルフ大公作曲『ヴァイオリン伴奏付きのピアノ・ソナタ』より。ルドルフ大公はヨーゼフ2世の甥で、ベートーヴェンの生涯にわたるパトロンの一人であり、お弟子さんでもありました。『弦楽四重奏のための幻想曲』を書いたメデリッチュもまた、ベートーヴェンが非常に世話になった貴族の一人です。

実はこれらの曲は、当時の貴族たちがいかに音楽の素養があったかということをお分かりいただこうと思い選びました。というのも当時の貴族は経済力や軍事力だけでは二流、文化の力があってこそ、一流だったわけです。ベートーヴェンのパトロンになる人達は音楽好きで、また自分たちもベートーヴェンに手ほどきを受けながら楽器を演奏し、作曲もする一流の文化力を持つ、本物の貴族だったわけです。

またウィーンは1812年にナポレオンが失脚への道を辿りはじめるまで、ほとんどナポレオンと戦争状態にあり、散々煮え湯を飲まされてきました。それでもウィーンは音楽をはじめ、文化活動を停止しませんでした。文化の流れを止めたら本当に負けになってしまうからです。無理をしてでも文化活動を続け、ナポレオンに自分たちの国のステータスが一流であることを見せつけていたのです。

2019年の公演より (c)東京・春・音楽祭実行委員会/高嶋ちぐさ

■第三部:ベートーヴェンと楽友協会のウィーン/「ナポレオンの失脚」で生まれた楽友協会

――三部のテーマ・楽友協会は「音楽の都」ウィーンを象徴する建物の一つで、「黄金の間」はニューイヤーコンサートでお馴染みですね。

楽友協会ができたのは1812年、ヨーロッパ中を暴れまわっていたナポレオンがロシアに負けた年で、ここから彼の没落がはじまります。ちなみに「黄金の間」ができたのは1870年で、今年がちょうど150周年に当たることもあり、この楽友協会を取り上げました。

まず楽友協会とは何かというと、これは1812年に発足した会員制の音楽愛好会です。

ウィーンという街は二部でふれたように、貴族のしっかりとした文化力を土台に、音楽文化が発展してきました。こうしたなかで、音楽愛好家が集まり好きな音楽を愉しむことを目的に造られたのがこの楽友協会で、音楽が好きで、会費が払えれば、貴族でも庶民でも誰でも、この協会に入ることができたのです。音楽を生業としている演奏家や作曲家は入れません。あくまでも趣味として音楽を愉しむ愛好家のためのもので、そこに身分の差がないのが非常に画期的でした。これはヨーゼフ2世が蒔いた「上からの改革」という種が芽生え、貴族と市民が音楽のもと共存するという、改革が結実した姿のひとつでした。この音楽文化がウィーンの底力。この力がウィーンを音楽の都たらしめ、音楽を単に貴族文化にとどまらせることなく、次代の市民社会へとつなげ、発展させていったのです。

――楽友協会が作られたきっかけはなんだったのでしょう。

ナポレオンの敗戦です(笑)。ナポレオンにとってオーストリアは非常に攻め甲斐があった地でした。革命後も君主制国家を続けるこの国を攻めることは、フランス国内の不満を逸らすには格好の口実でした。しかもあのマリー・アントワネットの故国であり、領土は広大ですが、多民族国家なので切り崩すのはたやすく、実際にオーストリアはナポレオンに散々蹂躙されます。その挙句、ハプスブルク家の皇女をナポレオンの妻として嫁がせることにもなってしまう。これは相当に屈辱でした。

こうしたなかで1812年にナポレオンがロシアで負け、彼に散々煮え湯を飲まされてきたウィーンの人たちは、その敗戦を祝ってコンサートを開きます。その祝賀演奏会を仕切った事務局の人々が、「一度きりではもったいない」と楽友協会を結成したのです。

ちなみにナポレオンの敗戦を祝う祝賀コンサートには王宮の広間が解放され、約600人の楽団や合唱団が舞台に上がり、約5000人の聴衆を集めました。

第三部では「ナポレオン敗戦祝賀会」で演奏された曲を中心に取り上げました。ベートーヴェン『コリオラン』はその開幕の曲。『アレクサンダーの饗宴』はヘンデルの曲をモーツァルトが編曲し、さらに当時活躍していた音楽家モーゼルがコッテコテに編曲を加えており実に華やかです。

楽友協会所蔵の貴重な作品(写真奥)等から選曲

■第四部:ベートーヴェンと祝祭会議のウィーン/「会議は踊る」時代も大作曲家だったベートーヴェン

――ナポレオンがついに失脚し、ウィーン会議が開かれるのが1814年です。

ナポレオン戦争後の後始末の時代になります。実は個人的に一番楽しみなのが、この第四部です(笑)。

先にお話したように、とにかくオーストリアはナポレオンにいいようにボコボコにされてきました。ウィーン市民にしても十数年間ずっと戦争状態で暮らしてきて、いい加減嫌になっています。そうしたなかで1812年にナポレオンが失脚し、反ナポレオンを掲げる連合国側が反撃に出ます。

実はウィーンでは「パリが陥落したらお祝いの曲を作り宮廷劇場で上演しようプロジェクト」「お芝居も作ろうプロジェクト」が粛々と進んでいたんです(笑)。そしてついに1814年、パリが陥落し、その祝祭プロジェクトが、本当に実行に移され上演されたわけです。

四部で取り上げる歌芝居『良き報せ』はまさにその祝賀で上演された曲です。ただ短期間での制作のため、当時ウィーンで活躍していた作曲家数名の共作だったのですが、ここで大トリを務めたのがベートーヴェンでした。

またこの時代ウィーン会議が開かれますが、ベートーヴェンはこのとき来墺したロシア皇帝の皇妃に招かれ、『ポロネーズ』を献呈しています。実は多くのベートーヴェン論ではこの時代は「模索の時代」「沈黙の時代」「スランプの時代」と評されるのですが、全然そんなことはなく、「熱く戦う」ベートーヴェンのイメージとは違う曲がたくさん書かれていたにすぎないのです。先の『良き報せ』ともども、四部では滅多に演奏されることのない、相当にレアな曲が聞けますので、どうぞお楽しみに。

ヨハン・ペーター・クラフト画 1814年にオーストリア皇帝フランツ1世がウィーン帰還を果たした時の模様

■第五部:ベートーヴェンと保守反動のウィーン /時代の流行を取り入れた『歓喜の歌』

――いよいよベートーヴェンの晩年、最後の第五部です。

ウィーン会議では「ナポレオン以前のヨーロッパに戻す」という決定がなされました。これは革命以前のヨーロッパに戻す、つまりベートーヴェンにとっては自分の根幹であるヨーゼフ2世時代の否定に他ならなかったのです。またこの時代、ベートーヴェンはどんどん耳が聞こえなくなるうえ、弟の息子のカールの親権を巡り、その母のヨハンナと泥仕合のような裁判を繰り広げます。ある意味彼にとっては冬の時代でした。

――そうした時代に遺された曲にベートーヴェンの代名詞たる『交響曲第9番』、いわゆる『第九』があります。

当時イタリアのロッシーニのオペラがウィーンでは大流行でした。鬱積した時代に「ロッシーニ・クレッシェンド」と称される派手に盛り上がる展開の音楽は当時の人々の心に訴えるものがあったのでしょう。ベートーヴェンは「ドイツの崇高な作曲家」「楽聖」というイメージで、「イタリアの軽佻浮薄な音楽など見向きもしない」と解釈されがちですが、でもこのロッシーニ・クレッシェンドの盛り上がりを『第九』のクライマックスで取り入れてゆきました。

今回はその『第九』の第4楽章を、チェルニーの編曲でお聴きいただきます。またライヒャルトとシューベルトがそれぞれ作曲した『歓喜に寄せて』も演奏します。

実はシラーは1780年代に過激な革命思想満載の『歓喜に寄せて』を書き、ライヒャルトはそのバージョンに音楽を付けました。しかしその後シラーは『歓喜に寄せて』を改訂します。革命思想は鳴りを潜め友愛が詠われる、その詩に曲を付けたのがシューベルトでした。そして1824年、ベートーヴェンが『第九』を完成させるわけですが、ベートーヴェンはシラーの詩のテキストを入れ替えたり書き加えたりしていて、シューベルトのものとは全く違う詩になっています。

ヨハン・ネポムク・ヘヒレ画 ベートーヴェン死去の家

■この時ならではの音楽が満載。頭を更地にしてあらためてベートーヴェンに向き合う機会

――こうしてみるとベートーヴェンは価値観が180度転換するような動乱の社会に生きてきたわけですが、ベートーヴェンがベートーヴェンであり続けた理由はなんだったのでしょう。

やはり先にもお話した、若かりし時代のヨーゼフ2世の改革ですね。異なる階級や価値観が共存する社会の中で、有名な音楽家であったベートーヴェンはそれらの結節点でした。いわば貴族と市民をベートーヴェンの音楽が繋いでいたという、そんな役割もあったのかもしれませんし、実際に貴族にも市民にも愛されました。

またベートーヴェンは作曲家であり続けました。モーツァルトやハイドンは演奏する作曲家でしたが、ベートーヴェンは耳が聞こえなくなり、演奏が難しくなってしまった。当時の音楽活動としてはマイナスでしたが、作曲に特化することでマイナスをプラスに転じたわけです。いろいろ性格的には問題のある人でしたが、それでも愛された。だからこそ、ベートーヴェンの葬儀には約2万人が集まったわけです。

ですからどうぞ頭を一度リセットして更地にし、ぜひ一部から五部まで通して聞いてみてください。音楽家の皆さんたちもレアな演目に挑戦されるので大変だと思いますが、後にも先にも今回限りの演奏会になること間違いなしです。

――ありがとうございました。

2019年の公演より (c)東京・春・音楽祭実行委員会/青柳 聡

取材・文=西原朋未

広告・取材掲載