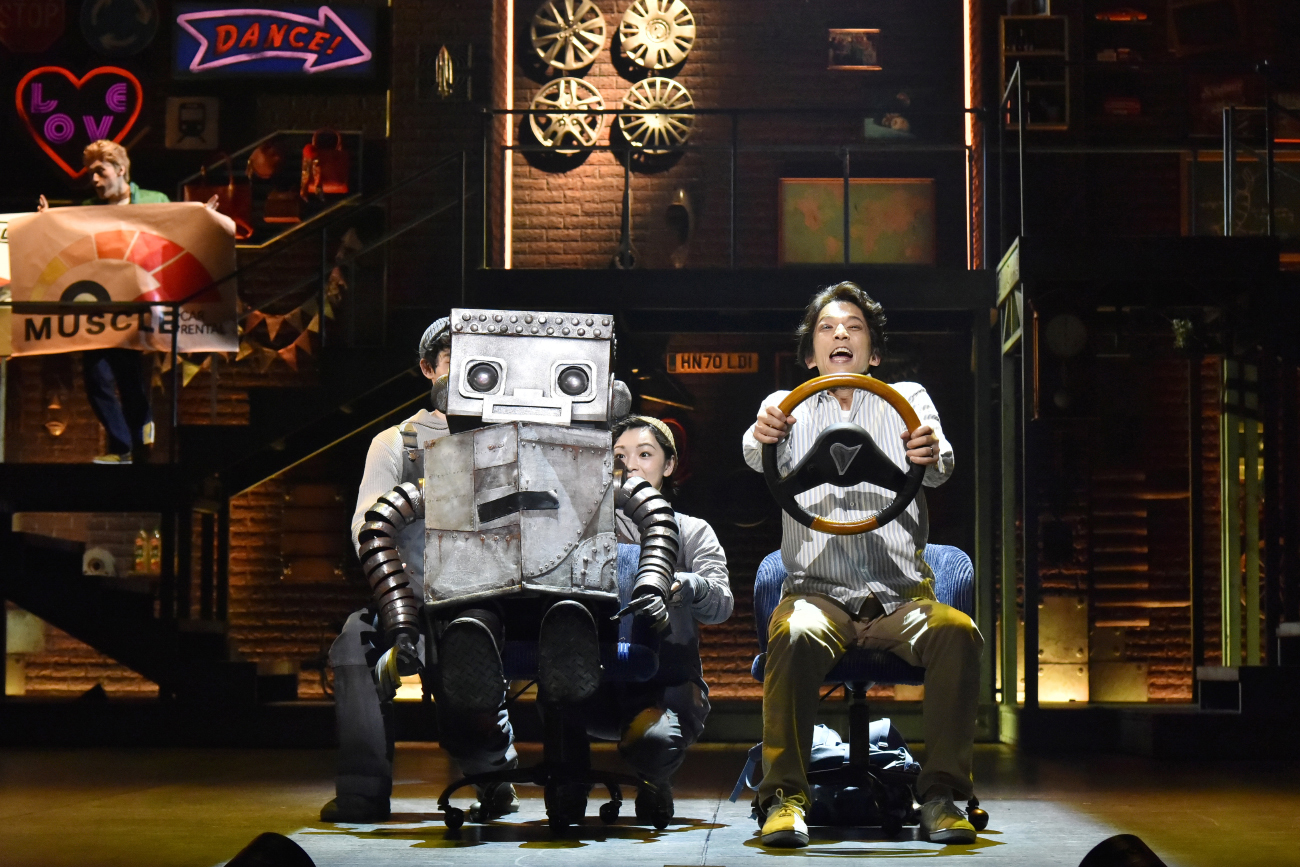

『ロボット・イン・ザ・ガーデン』(撮影:阿部章仁)

これは壊れかけのロボットと

心にぽっかり穴が空いた男が一歩踏み出す物語ーー

2020年10月3日(土)東京・自由劇場にて開幕した劇団四季の新作『ロボット・イン・ザ・ガーデン』。四季が一般向けのオリジナルミュージカルを世に送り出すのは『南十字星』以来16年ぶりのこと。また、劇作や演出といったクリエーションスタッフに外部の人材を起用したことでも話題の作品だ。

今回は10月3日の初日の模様と作品レビューを綴っていきたい(文中、作品の内容に一部触れる箇所もあり)。

新作オリジナルミュージカルの初日。そして約10カ月ぶりに自由劇場へ観客が入るこの日、劇場全体が何ともいえない高揚感に包まれていた。劇場入り口では非接触タイプの検温と手指消毒が行われ、当然ながら全員マスク着用での入場となる。劇場内の1階席は前列を空け、他は1席飛ばしの構成(10月3日時点)。通常約500席の自由劇場だが、この日の観客総数は約230名とのこと。

舞台は人間に代わってアンドロイドが家事や一部の労働を担う近未来。イギリス南部の田舎町に暮らすベンは、事故で両親を亡くして以来気力を失い、獣医になる夢もあきらめかけている。弁護士として活躍するベンの妻・エイミーはそんな夫に不満を抱き、ふたりの生活はすれ違い気味だ。

ある日、彼らの自宅の庭に壊れかけの汚れたロボットが現れ、みずからを「タング」と名乗る。時代遅れでボロボロのロボットを捨てようとするエイミーと、タングに不思議な愛情を抱き毎日世話を焼くベン。そんな中、ベンに愛想をつかしたエイミーは家を出てしまう。いつ壊れてもおかしくないロボットと、大切なものを失ったベン。ベンはタングを修理しようと彼を伴いアメリカへと旅立つ。カリフォルニア、ヒューストン、日本、そしてパラオ……旅を続ける中で次第にタングの”秘密”が明らかになりーー。

『ロボット・イン・ザ・ガーデン』(撮影:阿部章仁)

ミュージカル『ロボット・イン・ザ・ガーデン』の原作は、イギリス人作家、デボラ・インストールの同名小説。2015年に出版され、世界各国でロングセラーを続けている。今回、劇団四季でのミュージカル化にあたり、台本・作詞を「てがみ座」の長田育恵、演出を「雷ストレンジャーズ」の小山ゆうな、作曲・編曲をドラマの劇伴等も手掛ける河野伸ら外部のクリエイターに依頼。彼らと劇団四季のスタッフとがタッグを組み作品製作にあたった。

まず、ロボットのタングが可愛い。顔部分の可動域は広くないのだが、目が平面でなくレンズ状になっているので、光が当たると何ともいえない表情が生まれる。また、ロボットというと無機質か人間のために働く従順な存在というイメージも強いが、タングはまったくその範疇でない。時にわがままを言ってゴネるし、ベンの望む通りには動かず気ままな行動で彼を困らせる。その様子は手のかかる幼児のようだ。

タングを操作し言葉を語り歌を歌うのは2人の俳優(斎藤洋一郎・長野千紘)。つねに低い体勢を取ってパートナーと息を合わせながらパペットを操り、そこに命を吹き込んでいく。タングが階段を昇ったり倒れたりする場面の動きは彼らが試行錯誤を重ねながら研究したのだろう。みずからの存在を半ば消すことでパペットに命を与える……これは肉体的にも精神的にも非常にハードな役割である。タングを”演じる”俳優2人の緻密な仕事をなくしてはこの作品は成立し得ない。

『ロボット・イン・ザ・ガーデン』(撮影:阿部章仁)

ベン役の田邊真也。これまで多くのミュージカルに加え『鹿鳴館』『ハムレット』『オンディーヌ』といったストレートプレイで磨いた技術を余すところなく発揮。両親を失った心の傷、妻に対する申し訳なさとコンプレックス、みずからの不甲斐なさを振り切れない弱さ……そんな繊細な感情を田邊は丁寧に体現していく。物語の冒頭でなぜベンが壊れかけのロボットであるタングに強い思い入れを抱くのか、そしてなぜタングを”再生”させることに情熱を傾けるのか、彼の全身からその理由がしっかり伝わり、物語に大きな説得力を生んでいた。

タングの秘密を握る人物、ボリンジャー役の野中万寿夫。ある種の悪役でありながら、どこか憎めないカラっとした明るさや人間臭さがある造形が魅力的だ。本役の前にさまざまなキャラクターで登場する姿を探すのも楽しい。魅力的といえば、ベンがボリンジャーにたどり着くつくヒントを与えるカトウ役の萩原隆匡も素晴らしかった。有能で華がある研究者、が、恋愛に関しては強気になれない。ベンとカトウがすぐに意気投合する様子はわかりみが深い。

さらに、女性作家が書いた小説が基ということもあり、エイミー(鳥原ゆきみ)、リジー(相原 萌)、ブライオニー(加藤あゆ美)らのキャラクターが非常に頼もしく現実的。彼女たちに共通するのは精神的にも経済的にも「自立している」という点だ。エイミーとブライオニーの間にあるシスターフッドにも胸が熱くなる。

『ロボット・イン・ザ・ガーデン』で描かれるのは半径2メートルの世界である。確かにベンとタングは飛行機や船に乗り長い距離を旅するが、物語の軸にあるのは「目の前の存在とどう向き合うか」という問いかけ。ベンは自分の壊れかけの人生をタングに重ね、タングを直そうと行動を起こすことで自らの人生も立て直していく。舞台になる世界は広いが、芯にあるのは大切な他者との交流と関係だ。

コロナ禍の今、「人生は素晴らしい、生きるに値する」とのメッセージを長きに渡って劇場から送り続けてきた劇団四季が本作を上演することの意義を考えずにはいられない。

自分は目の前にいる人のために何ができるだろう。そしてこの世界をどんな視点で切り取り歩いていけばいいのだろう。そんなことを噛みしめながら、ビルの谷間にしっかり立ち続ける自由劇場を後にした。

※文中の出演者は筆者観劇時のもの

取材・文=上村由紀子(演劇ライター)

広告・取材掲載