『The Power of Music〜いまこそ、音楽の力を〜』

10月2日(土)より計4回に亘って京都コンサートホールにて開催される、コンサートシリーズ『The Power of Music〜いまこそ、音楽の力を〜』の記者発表が開催された。同ホールの広上淳一館長と高野裕子プロデューサーをはじめ、各公演に出演する大阪大学大学院文学研究科の伊東信宏教授や、オルガニストの大木麻理が登壇。そのほか2公演目でヴァイオリン奏者で相愛大学大学院の芝内もゆる、トロンボーン奏者で京都市立芸術大学の野口瑶介、打楽器奏者で大阪教育大学大学院の清川大地も参加し、コロナ禍で実施する意義や意気込みを語った。

京都コンサートホール

4つのコンサート全てに「コロナに屈しない」のメッセージが込められており、また若手や学生を起用し、30歳以下に適用される割引鑑賞チケットを用意するなど、若年層への支援も積極的に行っていく。

■『ラヴェルが幻視したワルツ』■

先頭を切る10月2日(日)開催の『ラヴェルが幻視したワルツ』では、1920年代にラヴェルが作曲した「ラ・ヴァルス」を中心に、伊東教授の解説とともに解き明かしていく。

19世紀のウィーンの人々は煌びやかな衣装を身に纏い、優雅に刻まれる3拍子のリズムで「ウィンナ・ワルツ」を嗜んでいた。しかし20世紀に入ると一転、第一次大戦やロシア革命、スペイン風邪のパンデミックと不穏な出来事が続く。ラヴェルはこれらの経験を経て、ウィンナ・ワルツが流行した19世紀を振り返り「ラ・ヴァルス」に書き留めた。同公演ではウィーンで活躍する作曲家兼ピアニストの三ッ石潤司による、同楽曲に散りばめられたワルツの要素を引き立たせた作曲で演奏される。

解説を行う伊東教授は「京都コンサートホールから「コロナ禍に響く公演にしたい」との話を受け、まず最初に思い出したのがちょうど100年前、一筋縄ではいかない時代に書かれた「ラ・ヴァルス」だった」とし、「同楽曲では19世紀を懐かしむだけはなく、当時の悪い面も描いている。良くも悪くも変化した、新型コロナの感染拡大前後と重なる部分がある」と選曲理由を語った。これを受け広上館長が「伊東教授の解説を聞けることも楽しみだ」とコメントした。

広上淳一館長、高野裕子プロデューサー

■『京都コンサートホールpresents兵士の物語』■

続いて10月16日(土)に開催される『京都コンサートホールpresents兵士の物語』は、「ラ・ヴァルス」と同様、スペイン風邪のパンデミックに脅かされていた1918年にストラヴィンスキーが作曲した「兵士の物語」を演奏する。同楽曲は通常、7人のアンサンブルと語り手、バレエで構成されるが、今回は指揮とアンサンブルと語り手で作り上げる。

当時の悲惨な情勢へ絶望感ではなく、力強さと創作意欲に満ち溢れる同楽曲。コロナ禍だからこそ、若者に音楽業界への希望を与えたいという思いから、広上館長が率いるアンサンブルとして、各大学から推薦された7名の学生を招集する。

アンサンブルに参加する打楽器の清川は「四種類の太鼓とトライアングル、タンバリン、シンバルを1人で演奏を担う。当時の少人数で演奏していた時代背景を感じながら演奏したい」と公演に対する意欲を見せた。またヴァイオリンの芝内は「音楽の道を目指す者として、音楽が人の心を満たせるというメッセージ性が強い楽曲と向き合う機会をいただけて嬉しい」、トロンボーンの野口は「本公演を通じて自己満足的ではなく、問いかける音楽を演奏できるようになると思っている」と述べた。

同公演のコンセプトは、若者の起用だけではない。もう1つの軸は「京都でしか聴けない」こと。そこで京都に拠点を置く狂言師の茂山あきらに朗読を託すことにした。語り手、女王、兵士、悪魔の4役を1人で演じ分ける。茂山は「真の幸福とは何かと問いかけている、考えられる作品。日本の文化にはない悪魔の表現や、音楽と合わせた朗読など、今からどんなことになるのだろうとワクワクしている」と期待感を示した。

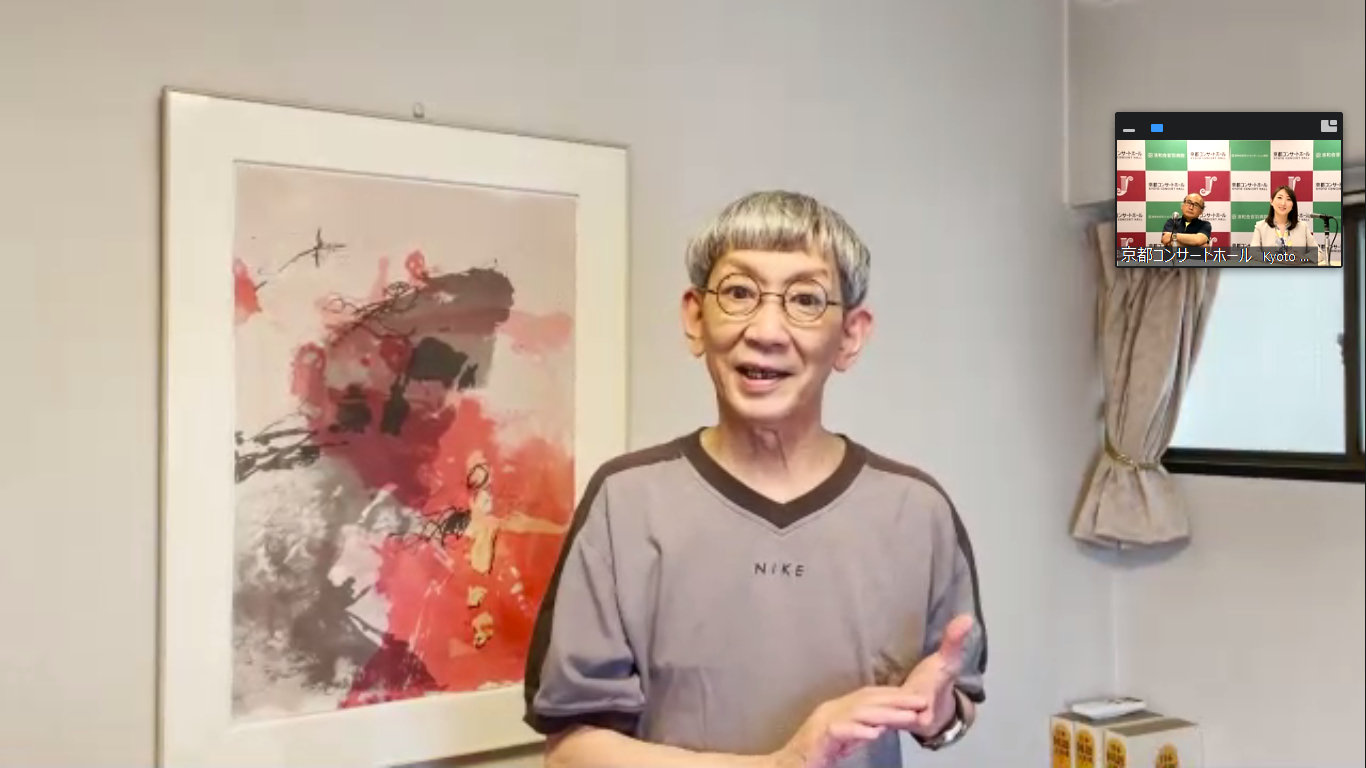

茂山あきら

■『オピッツ・プレイズ・ブラームス〜with クァルテット澪標〜』■

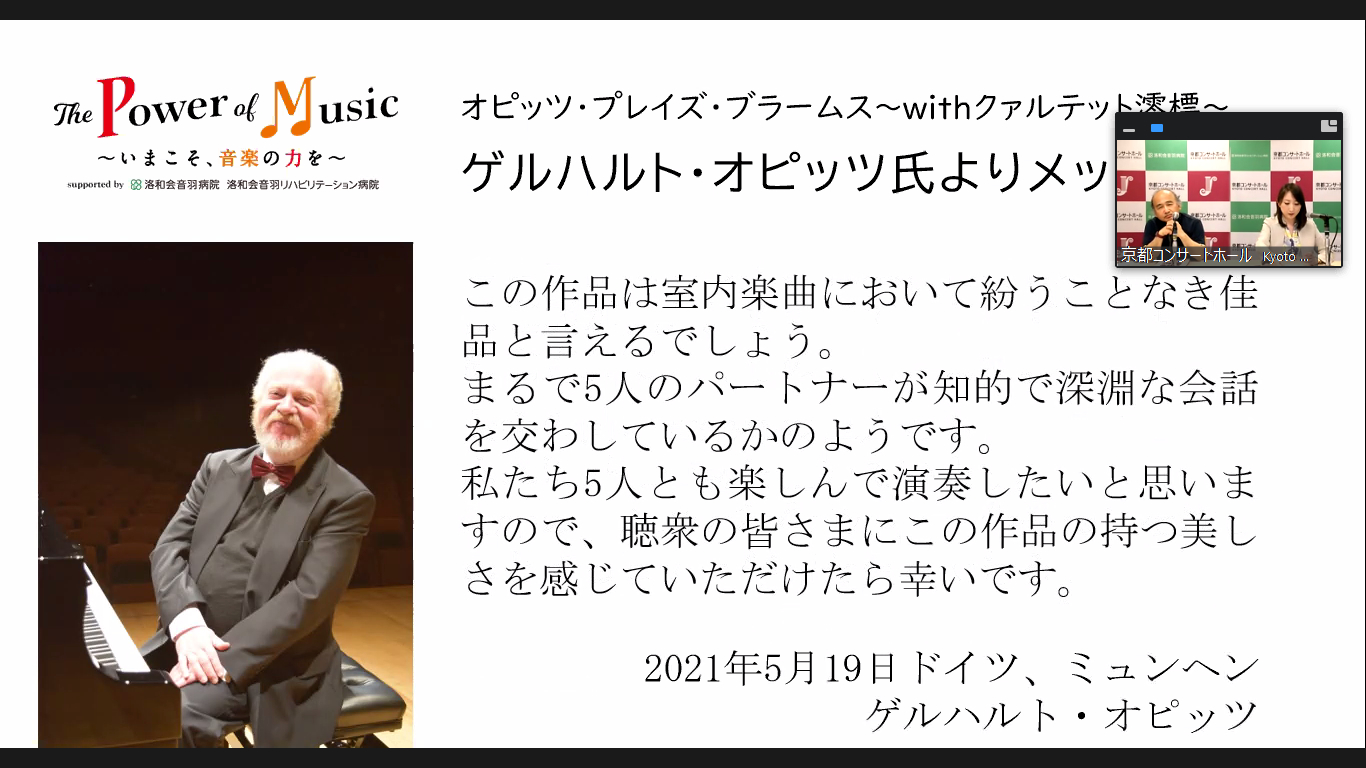

今シリーズの目玉となる、11月13日(土)開催の『オピッツ・プレイズ・ブラームス〜with クァルテット澪標〜』には、世界中で活躍するドイツ出身のピアニスト、ゲルハルト・オピッツが出演する。

オピッツは2020年に、同ホールにてベートーヴェン生誕250周年を記念したコンサートを予定していたが、渡航が規制され出演が叶わなかった。リベンジ公演となる今回は、オピッツが得意とするブラームスの楽曲のみのプログラムをセレクト。ブラームス後期に作曲されたピアノ楽曲から、壮年期の「ピアノ五重奏曲」までを演奏する。同公演に向けてオピッツは「昨年に、企画への参加を断念せざるを得なかったことを振り返るたびに、今でも悲しみが込み上げる。新しい企画を心から楽しみにし、どうか予定通りに開催できるよう祈っている」とコメントを寄せた。

また、同公演においても若手音楽家を起用。2006年に相愛大学と京都市立芸術大学の学生で結成された、クァルテット澪標が「ピアノ五重奏曲」の演奏に参加する。広上館長は「オピッツ先生のピアノは、一音聴いただけで幸せな気持ちになれる。人柄も温厚なので、共演を通して世界的ピアニストとの交流の場となれば嬉しい」と語った。

オピッツ

■『京都コンサートホール クリスマス・コンサート』■

最後を締めくくるのは、医療従事者への感謝の気持ちと新型コロナ終息の願いが込められた12月4日(土)の『京都コンサートホール クリスマス・コンサート』。J.S.バッハの「主よ、人の望みの喜びよ」やバッハ=グノーのアヴェ・マリアなど、クリスマスソングをはじめ、祈りや復活の気持ちが込められた作品を、ハンドベルと国内最大級のパイプオルガンで演奏する。開演前には、協賛の洛和会音羽リハビリテーション病院の、洛和会京都音楽療法研究センターによるプレコンサートも行われる予定。

ハンドベルは大坪泰子率いる、世界的に活躍する、きりく・ハンドベルアンサンブルが、パイプオルガンは大木麻理が担当する。プログラム作りから携わった大木は、同公演について「お話をいただいた時に、私自身がコロナ禍においての光を見出すことができた。本公演で音楽という光を皆さんにも届けたい」と言う。

特にプログラム最後にオルガンソロで演奏する、リスト作曲の「バッハのカンタータ《泣き、嘆き、悲しみ、おののき》による変奏曲」は、原曲であるバッハの「カンタータ」が復活祭で使われる曲であることから、大木は「同楽曲を演奏し、シリーズの最後にコロナの収束に向けた大きな光が見えるようなプログラムにした。世界に誇る京都コンサートホールの大オルガンを最大限に活かし、宗教を越えた祈りを世界中に発信していければ」と意気込みを述べた。

大木麻里

現状を過去のパンデミックと重ね合わせて省みる10月2日(土)、10月16日(土)の公演と、アフターコロナを見据えた11月13日(土)、12月4日(土)の公演で構成される同コンサートシリーズ。それぞれのプログラムから文化芸術の灯火を絶やさない、コロナに屈しないという想いが強く感じられる。

前半公演のチケットは会員が6月6日(日)、一般が6月13日(日)、後半公演はそれぞれ、6月20日(日)と6月27日(日)より販売が開始される。30歳以下が気軽に聴けるように半額となるチケットも用意している。

最後に広上館長が「過去を振り返ると、苦しい時代にも素晴らしい作品が生まれてきていることがわかる。恐れているだけでは何も変わらないので、京都から一石を投じてお客様の心を掴み、芸術は決して不要不急に入るものではないとの認識を強めてもらいたい」とし、締めくくった。

文=川井美波

広告・取材掲載