「東京春祭マラソン・コンサート」は作曲家や音楽家の生年や没年、歴史的事象といったゆかりのテーマをもとに、歴史と音楽のつながりを我々の生活や現代社会に投影しながら紐解いていく、三部形式のコンサート。とくに一般の演奏会ではあまり取り上げられることのない、レアな曲目も多いことで知られる、東京春祭の名物プログラムのひとつでもある。

第13回目となる今回のテーマは、東京春祭の舞台、今年開園150年を迎える上野公園に因んだ「音楽・公園・博覧会」だ。18世紀末から19世紀末、ウィーンが市民社会へと移行する時代に庭園や公園は音楽とどのようにかかわってきたのかを、企画構成/お話を担当する小宮正安氏に伺ったところ、なんと「音楽の都ウィーン」の誕生秘話につらなる話も飛び出した。今年も聞き逃せない曲目が並ぶので、本記事も参考にしつつ、ぜひコンサート、あるいは配信でお楽しみいただきたい。

■貴族の庭園から公園、さらには万国博覧会へ

――今年のテーマは上野公園開園150年にちなんだものですが、第1部、第2部のタイトルを見ると「庭園」と「公園」という言葉が並びます。このあたりの違いからお話いただけますか。

まず「庭園」は、ベルサイユ宮殿をはじめ、貴族の住まいなどに付随する特権階級のもので、一般の人たちは立ち入れませんでした。しかし18世紀末のフランス革命などで世の中が変わり、例えばオーストリアだとヨーゼフ2世のような啓蒙君主――民のために率先して社会生活や文化生活を豊かにしていかなければ、この先国がだめになると考える支配者が出てきます。今では観覧車で有名プラーター公園も、実はハプスブルク家の狩場だったのですが、ヨーゼフ2世はそのプラーター庭園やアウガルテン宮殿の庭園などを一般に開放し、夏は野外で、冬は庭園のカフェなどで市民向けの演奏会が行われるようになったのです。

こうした庭園が宮廷音楽とともに市民に開放され、さらに19世紀の半ば過ぎにウィーンが近代都市として整備されるていくと、市民が集う場所としての公園――パブリック・ガーデンが「発明」されます。

公園は皆が共有して集う場所であり、音楽会の場であり、さらに社交場の意味もありました。「集う」というハードの意味での公園があり、ソフトとしての「音楽」があったわけです。

さらにその公園で、こんどは第3部で取り上げる万国博覧会が開かれるわけですが、それはまた後にお話します。

■【第Ⅰ部】モーツァルトが楽しんだ庭園ライフ:解放される〈庭園〉

――第1部の主旨と聴きどころを教えてください。

貴族が市民に開放した庭園では夏は野外で、冬はカフェなどで音楽会が開かれていましたが、モーツァルトやベートーヴェンは、そうしたところでも演奏を行いました。

モーツァルト(フンメル編)「交響曲 第39番 変ホ長調 K.543」は、これは実はいつ作曲されたのか分からなかったのですが、最近の研究では1788年のアウガルテンの野外演奏会で、交響曲39番40番41番がまとめて演奏されたのではないかという説が出ています。

また現代の私たちにとって、クラシック音楽はきちんと座って室内で聞くもの、というイメージがありますが、当時の宮殿など貴族社会では音楽やオペラは野外でも演奏されていました。フックスの「歌劇《堅固と不屈》」はそうした庭園野外劇の一つ。サリエリ「セレナーデ 変ロ長調」は屋外で演奏することを考えてか、遠くまでよく音の通る金管楽器を使った編成になっています。グルック(ヴェント編)「歌劇《メッカの巡礼》」も野外を意識した金管楽器の編成。野外演奏はオペラ劇場と違い、誰でも聞けるので、なるべく音の通る楽器を使用したのでしょう。なお当時グルックはオペラに革命を起こしたといわれる人物で、そうした最先端の音楽も演奏会では取り上げられていました。

庭園で音楽を楽しむ貴族の寓意画 17-18世紀頃 作者不詳

――野外で演奏することによって音楽や文化教養的なものを市民に広めよう、知らしめようという狙いがあったのですか。

市民が貴族に独占されていたものを欲っするようになってきたのです。与えずに押さえつけていると、結局革命が起きてしまう。今までは貴族しか入れない庭園を開放するなど、そうした市民の想いを上手に利用したのがヨーゼフ2世だったわけです。ヴァンハル《ヨーゼフ2世への追悼歌》はその皇帝の功績を偲んで讃えた曲です。

またハイドン(ボーヴァルレ=シャルパンティエ編)「交響曲 第83番 ト短調 Hob.I:83《めんどり》」は極めて劇的で当時としてはものすごく斬新な実験的な曲です。「パパ・ハイドン」と呼ばれ、温厚なイメージのある彼も、こうした市民時代の先駆けともいえるような曲も書いていました。

ベートーヴェン(ラハナ―編)「ピアノ協奏曲 第1番」は、初演のあとアウガルテンのカフェで再演されました。ベートーヴェンが当時極めて人気者だった証です。やがて市民階級のアイドルとなっていくベートーヴェンは、こうした開放された庭園の空気の中で、演奏をしていたのです。

ヨーゼフ2世 プラーターの改修プランを右手に示している 1775年 ヴァイケルト画

■【第II部】公園に流れるワーグナーのオペラ:庭園から〈公園〉へ

――第二部は公園が舞台となります。

市民社会の時代に入り、公園が誕生しますが、これは今流行りのパブリックスペース――現代のグリーンスペースでした。市民階級のなかにはブルジョワも誕生しますが、王侯貴族のようにお金は使えない。自分ひとりでは無理があるため、お互い共有しようと考える。これが公園という形になっていきます。都市改革が行われ社会が変わっていく中、効率だけを求めるのではなく、市民は集うことによって一つの力にならなければならない。一つにまとまる公園が必要だったのです。ウィーンだとリンク通りが整備された1860年代を境に公園が誕生しました。

19世紀のウィーンに生まれた公園――フォルクス・ガルテンではとくに野外コンサートが行われるわけですが、その時代の立役者の一人が、ウィーンフィルのニューイヤーコンサートでおなじみの一家、シュトラウス一族のヨーゼフ・シュトラウスです。

彼は、冬は舞踏会などで指揮をし、夏は野外でコンサートを行いました。

舞踏会だと限られた人しか来られませんが、野外だといろんな人が聞きに来ます。そこでシュトラウスは自分が作曲した人気のワルツやポルカのほか、当時先端的であったワーグナーやリストの音楽も上演しました。

当時のワーグナーはオペラハウスでもまだ毀誉褒貶が激しく、評価が分かれていました。そんな時代にヨーゼフ・シュトラウスは、ワーグナーやリストの音楽を巧みに取り入れ自分の音楽も磨いていきます。そのおかげで、ワーグナーなどの尖った音楽が市民に浸透していくのです。

フォルクスガルテンの夕方の演奏会 1845年頃 ツァンピス

――ワーグナーの音楽を演奏するということは示していたのでしょうか。

はい、きちんと作曲家の名前を告知していました。

というか、当時のリストやワーグナーは、今でいうところのワイドショー的な話題の多い人たちだったのです。「ワイドショーで名前は知っているが、曲を聞いたことがない」というような人はたくさんいたんです(笑)ワーグナーの曲は小難しいイメージありますが、公園で気軽に聞けたという意外な一面もありました。

第2部ではワーグナー(ヘルマン編)の歌劇《ローエングリン》より 「エルザの大聖堂への行進」、リスト「交響詩《マゼッパ》」をお聞きいただきます。

ディアベリ「10月18日 あるいは 1814年のプラーター軍事祭典」はまさにプラーター公園で演奏された曲で、ナポレオンの侵攻により市民が「国や町は自分たちで支え守る」というシビックプライドが生まれた、そんな意識が反映されている曲です。

オッフェンバックのオペレッタは、あえてヨーゼフ・シュトラウスのライバルであるツィーラーの編曲版を選びました。これはおそらく本邦初演かもしれません。ツィーラーはこれまではかなり忘れられた存在でしたが、最近ではウィーンフィルのニューイヤーコンサートでも演奏されるようになってきていますので、春祭でも取り上げてみることにしました。ヨーゼフ・シュトラウス編曲による「《青ひげ》のカドリル」は音源がありますが、ツイーラーはないと思います。ニューイヤーコンサートの先駆けとして、春祭で演奏してしまおうと思います(笑)

1793年頃のプラーターの並木道とカフェの建物 1793年頃 ヤンシュカ画

■【第III部】シュトラウス風・ウィーンのおもてなし:公園で〈博覧会〉を

――第3部は最初にちらっとお話に合った「万国博覧会」がテーマですね。

ヨーゼフ2世の時代に開放され、19世紀には公園として用いられるようになったプラーターで、1873年にウィーンで万国博覧会――博覧会が開かれます。実はこの年に上野公園が開園しました。ですから2023年は上野公園150年であり、ウィーン博覧会150年でもあるのです。つまり「ウィーン博覧会150年」によせて、という裏テーマが、実はあるのです。

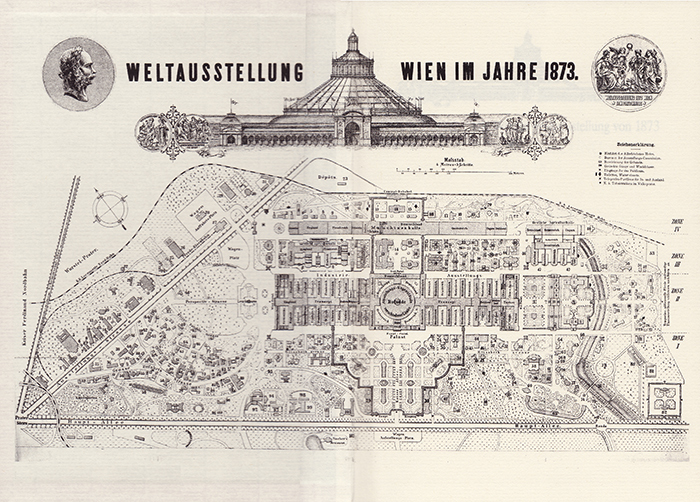

ウィーン万博(1873年)の会場図、画面上の建物はメインパヴィリオンの「ロトゥンデ」

――裏テーマとする特別なものが、この博覧会にあるのですか。

はい。そもそも万博自体が19世紀ヨーロッパの発明品で、時代が変わり、力を持つようになった市民階級に支えられた技術力、発明品、産業物など、自分たちの国はどれだけすごいかということを世界各地に知らしめる意味がありました。

万博は最初にロンドンで開かれ、そのあと負けじとパリが続きます。そこに第3の新規参入組として、オーストリアのウィーンが入ってくるわけです。当時都市改造を行い、リンク通りができ、まだ皇帝や貴族はいるものの、社会を支えているのは市民階級だという、そういう意図がありました。

さて、その万博の展示物で、他国は科学の発明品や産業物、戦車などを置いたりするわけですが、ウィーンは何を見せたかというと、メインパビリオンの真ん中の重要な一角に、音楽の展示室を作ったわけです。

――万博が、「音楽の都ウィーン」誕生のきっかけ!?

まさしく、ウィーンが「音楽の都」と言われるように、自ら宣伝するようになったのはこのとき、この時代なんですよ。なぜかというと、当時のハプスブルク帝国は軍事的にも外交的にも財政的にも斜陽で、しかし都市改造などで近代都市をつくり、それを起爆剤にして自国の力をアピールしたかったわけです。その総仕上げが博覧会でした。しかしロンドンやパリと張り合う科学力、技術力は、今一つ弱い。ではウィーンの切り札は何かと考えた結果、それがこれまでもマラソン・コンサートのテーマのひとつとして掲げてきたウィーンの「文化力」だったんです。

音楽はどんな地域の人が聞いても、ともに共感できる。音楽を国際都市ウィーンのおもてなしの象徴にしようと、そう考えたのです。

第三部で紹介する音楽は、ヨハン・シュトラウスのワルツ≪我が家で≫ですが、これは「自宅のようにウィーンでくつろいでください」というおもてなしの曲。今回はこれを原典版――歌詞付きの男声合唱でお聞きいただきます。

――すみません、大阪万博のときに作られた三波春夫の歌を思い出しました。

そうです! まさに万博ソングの走りでした(笑)。そしてプラーターの万博会場では様々な音楽イベントが行われるわけですが、ヘンデル(クリュザンダー編)「オラトリオ《ユダ・マカベウス》」はブラームスの指揮により演奏されました。ブラームスはウィーンの出自ではなく、ヘンデルも英国で活躍した人ですが、いわばドイツ語圏が産んだ初の国際的音楽家ヘンデルを、国際的に活躍するウィーン在住の有名な音楽家ブラームス指揮による演奏で聞かせるという狙いがありました。

ブルックナー(シュマルナウアー編)「交響曲 第2番」 は、博覧会に協賛して楽友協会のイベントで初演され、大絶賛を得たものです。ブルックナーには悲劇の聖人的なイメージがありますが、こういう俗っぽい部分もあるんですよね。

■博覧会後日談。音楽は排斥しない「ウィーン国際音楽演劇博覧会」

ウィーン国際音楽演劇博覧会(1892年)のポスター

実はこのウィーン博覧会は、これだけでは終わりませんでした。プラーター公園に残ったメインパビリオンを使い、1892年になんともう1回、こんどは「ウィーン国際音楽演劇博覧会」が開かれます。野外ステージ、室内ステージに加え、シューベルトの生きていた時代のウィーンや酒場を模したテーマパークのようなものもつくられました。その立役者だったのがメッテルニヒ侯爵夫人です。

パウリーネ・フォン・メッテルニヒ侯爵夫人 1860年 ヴィンターハルター画

彼女は当時のヨーロッパ社交界の重要人物、いわゆるサロン文化の中心にいた人で、ウィーンばかりでなくパリなどあちこちで人気があり、芸術のパトロンでもありました。お聞きいただくサン・サーンス「マズルカ 第1番 ト短調 op.21」はこの公爵夫人にささげられています。

今回のマラソン・コンサートでは、最後にスメタナ「歌劇《売られた花嫁》」を取り上げます。

ウクライナの件など国際状況は依然不安定で、ムーティーさんも昨年「ウクライナに捧げる」として春祭で演奏をされました。

実はスメタナの故郷・ボヘミアはスメタナの時代もオーストリアの支配下にあり、独立運動も盛んでした。ウィーンでもボヘミアに対するバッシングがあり、反ボヘミア感情もあったのです。そうしたなかで開かれた国際音楽演劇博覧会で、チェコの民族的独立を表現した《売られた花嫁》のオペラが、チェコ語で上演されたのです。ウィーンは「我々は国内に民族独立運動も包括している。しかし彼らの音楽を、芸術を排斥しません」と、アピールしたわけです。

これはすごく大事なことだと思います。ウクライナ問題がなければ、取り上げなかったかもしれません。

というのは、有事に音楽に何ができるかとなったときに、音の記憶というのはこの紛争やパンデミックなどの時に、世の中に対して訴える力を持っているのではないか、と思うからです。そう考えたとき、スメタナの《売られた花嫁》がウィーンの国際音楽演劇博覧会で上演されたことの意味を、会場の皆様と分かち合いたいと思います。会場に来られない方も、配信を通して集っていただければと思います。

――ありがとうございました。

取材・文=西原朋未

広告・取材掲載