赤坂見附や四谷界隈の桜の開花も待ち遠しい2023年3月17日(金)。紀尾井ホールで髙木竜馬のピアノリサイタルが開催された。金曜日のマチネ公演にもかかわらず会場は大入りの盛況ぶり。今回は久々に終演後にはサイン会も開かれる予定とあって手にCDを携えたファンの熱気がホール内からも伝わってきた。「渋めの曲目+耳慣れた小品(髙木談)」がバランスよく散りばめられたリサイタルの模様をお伝えしよう。

冒頭の演奏作品はシューマンの「アラベスク」だ。髙木はつねにリサイタルプログラムの第一曲目は「聴衆が異空間に馴染むための結界的な役割を果たす肩ひじの張らないものを」と述べているが、なかなか冒頭から聴衆を深淵なる世界へと誘う。

この作品は同型の主題部分が三回提示され、その間にそれぞれ異なるエピソードが挿入されるというロンド形式になっているが、髙木は事前のインタビューで、「一見同じような日々を歩んでいても、感情の面では日々違う経験を生きている人間の営みを描きだしているように思え、ひいてはひとつの人生の流れのようにも感じられる」と哲学者のような言葉を聴かせてくれたのが印象的だった。

その言葉を体現するかのように終始繰り返される主題部分も、挿入されるエピソードも回を重ねるごとにドラマティックさや異なる色合いを次第に帯びてゆく。終盤に現れる天上的なくだりでは、瞑想的な重厚感を感じさせながらも、楽節に込められたひとつひとつの言葉が力強い思いを放っていた。深みのある世界とともに、春の気配をも感じさせる髙木の美意識が随所に感じられる好演だった。

当日の演奏プログラムは第一部の締めくくりにブラームスの「4つの小品 作品119」全曲、そして第二部の締めくくりにはプロコフィエフの「戦争ソナタ 第7番」全曲と、演奏者のみならずとも、聴き手にもかなり集中力も精神力も要求されるラインナップ。髙木は当初からこの二作品をメインに配置することを踏まえ、「その合間には誰もが知っている作品やサロン的作品を入れたい」と語っていた。それが冒頭の シューマン「アラベスク」の次に演奏されたドビュッシー「月の光」と「喜びの島」の二曲だ。

「月の光」では、ひとつひとつの音をかみしめるように丁寧に音を紡いでゆく。色彩感あふれる和声の美しさを確実に客席に届けたい、伝えたいという真摯な思いが力強く伝わってきた。力まず、奇をてらわず、次につながる「喜びの島」の序奏ともとらえるような自然体の流れの持って行き方が心地よかった。

そして、はやる思いをぶつけるように、次なる曲「喜びの島」の冒頭で文字通り“喜び”を爆発させる。瞑想的な演奏だった月の光とは対照的に、この作品ではダイナミクスを大胆に駆使し、ドビュッシーらしいピアニズムも縦横無尽に聴かせる。時折、右手に現れる高音の神秘的な響きがこの作品の持つ絵画的な世界観、むしろ、詩的なドラマ性ともいえる部分を見事に高めていた。フィナーレへ向けての息の長い感情の高まりは、髙木にしては珍しく派手なアクションも伴い、心技体が一致しているという点で聴きごたえも、見ごたえも十分だ。しかし、この曲でもすべてが自然の流れの中に発露されており、髙木自身、この曲を楽しんで演奏しているのが感じられた。

一部の最後を締めくくるのは ブラームス「4つの小品 Op.119」全曲。死を前にしてのブラームスの老境の思いがしたためられた最晩年のピアノ作品のひとつだ。

一曲目―― 楽節ひとつひとつに深い陰を落とす感情の揺れを髙木は決して前のめることなく、鷹揚に構え、訥々と紡いでゆく。まるでその静謐さを楽しんでいるかのような姿が髙木らしい。重層的で複雑な音の連なりをひとつひとつ丁寧に抉りだし、幾重もの感情の襞を手繰るように紡ぎ寄せ、聴き手を次第に深淵へと導いてゆく様が髙木の真骨頂だ。今後、年齢を重ねるにつれての熟成ぶりが楽しみだ。

二曲目―― さらに激化する性急なテンポ感と衝動的ともいえる強い感情の揺れをブラームス特有のリズムの変化を巧みに捉え、文字通り表現していた。三曲目――― 若き日の追憶によって導きだされた一条の光とも、むしろ昔年の想いに駆られての哀歌とも捉えれられるこの謎めいた一曲を、髙木は自らが作曲家ブラームスの共感者であるかのように、深い共鳴感を漂わせ賛歌のように弾き上げる。

そしてほぼアタッカで終曲へ――。壮大な終結部へ向けてのダイナミクスの巧みな持って行き方が印象的だ。決して前のめりにならず、恐れも迷いもなくひとつひとつの和声をかみしめ、抗いようのない運命へとひたすらに立ち向かう意志が決然と感じられる堂々としたフィナーレだった。

後半、第二部の最初の三作品はラフマニノフによる小品。前述したように締めくくりに置かれたプロコフィエフの「戦争ソナタ」に向け、その前は趣向変えて、少し軽やかなサロン的作品を配置したいという髙木自身の思いによるものだ。

第一曲目の前奏曲 嬰ハ短調「鐘」が“小品”と呼べるかどうかは別として、冒頭部のデモーニッシュな力強い和声に込められた強い感情表現が、この作品の本質を見透かしているかのように感じられ大変興味深い。髙木はこの作品について、「ドラマティックな箇所や技巧的なくだりでは、若き日のラフマニノフの『聴衆を熱狂させたい』、『世に出たい』という野心や強い意欲のようなものも強く感じる」と述べており、わずか冒頭の数小節で見事にその思いを暗示してみせたように思えた。

そして、今度こそ本物のサロン的作品「ワルツ(サロン小品集より)」と「道化師(幻想的小品集より)」の二曲。時折、ラフマニノフらしい官能的な響きも織り交ぜながらも、キャラクターピース的な性格を持たせ、雄弁に描き上げる様はロシアの名匠ペトルシャンスキー(髙木の師匠)譲りの饒舌さだ。特に二曲目の「道化師」は、ナポリ喜劇のシーンをつぶさに感じさせる細やかな情景描写が巧みで、髙木のストーリーテラー的な才能を新たに発見した感がある。ライトモチーフ的なフレーズも本当にオペラのそれを感じさせるようでオーケストラで奏でているかのような臨場感があった。

そして、いよいよ最終曲 プロコフィエフの「戦争ソナタ 第7番」全曲。第一楽章冒頭からその動機づけの巧みさで一気にこの作品の世界へと聴衆を引き込む。このくだりの持つ特異なリズムやアクセント感から、ともするとグロテスクに重くなってしまいがちだが、髙木はこれから始まる壮大なドラマの序奏であるかのように、よく練り上げられた説得力のあるフレージングを聴かせた。

第一楽章では無調にも近い音調の中で無数の音がせめぎ合う。しかし、髙木自らの中では――それが映像なのか言葉の響きによるものなのかはわからないが――ひとつひとつの音やフレーズが理知的に解釈されているかのようにも思えた。緻密な解釈による音への理解は、最終的にひとるの大きな流れとなってあたかも戦争という極限の状況下で人々が悶え、蠢くシーンが映像のごとくに描きだされているかのような鮮烈な印象を与えていた。

最終楽章―――7拍子による“プレチピタート”―――変拍子を伴い、機械的なメカニズムが描きだす無機質な世界が超絶技巧的なパッセージを通して無窮動のごとくに紡がれてゆく。髙木自身、この楽章について「その中に戦車なのか戦闘機なのか、銃なのかはわからないが無機質ものと人間に代表される有機的な存在の二元的な対立が象徴的に描かれているように思える。そして、それは、戦争という極限の状態の中に生きている人間が抱かなくてはいけない、『殺さなければ殺される、しかし、もし自らが銃口を引けば、即座に相手は死ぬのだ……』というような相反する(アンビバレントな)感情にまで昇華されているように思える」と述べている。

さらに、この終楽章がある種の壮大な盛り上がりの中で終結することについて、「プロコフィエフは最終的に自らが心の中に抱き、闘い続けていた運命に抗い、勝利したのだ、と受け止めており、前向きで大きなエネルギーを秘めているように感じる」と語ってくれたのが印象深かった。

今まさに髙木はその勝利を予感させるようフィナーレに向かい、破壊的ともいえるスピード感で意気揚々と歌い上げる。その様はある種、異様でもあり、また威容でもあり、グロテスクさの中にも真の勝利を勝ち得た人間の尊厳とその生命の価値を高らかに歌い上げているかのように感じられた。こんなに興奮したように激しいアクションを効かせ全身で音を表現する髙木を見たのは初めてだ。

アンコールは18番のグリーグ作品からの一曲。叙情小曲集から「夜想曲」。緩急を聴かせた節回し、そして色彩感と絶妙な間合いと、その熟練、いや熟成ぶりに会場もうっとり。本プログラムでは見られない官能的な演奏にあえてアンコールの存在のすばらしさを認識した程だ。そして、最後はこれもやはり髙木の自家薬籠中の一曲、ムソルグスキー「展覧会の絵」から「キエフの大門」で力強くストーリー性に満ちたひとつの演奏会を見事に締めくくった。

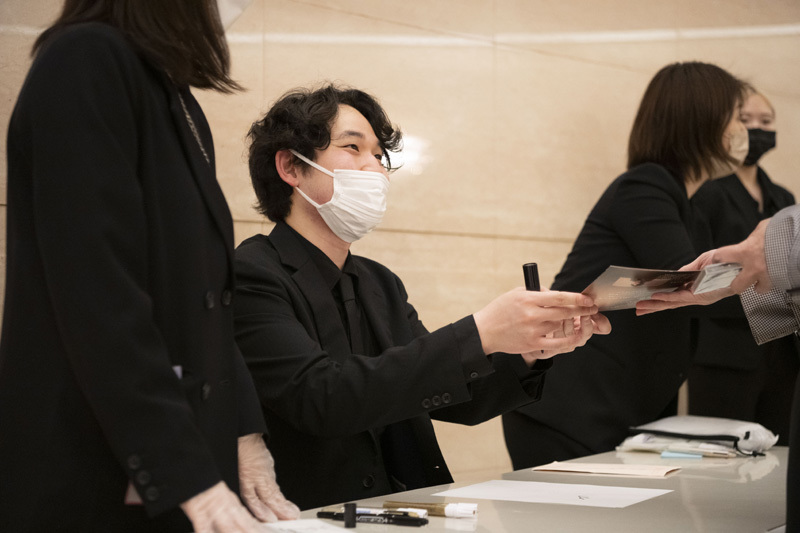

終演後のサイン会の様子

取材・文=朝岡久美子 撮影=武田敏将

広告・取材掲載