(左から)横山拓也、稲垣吾郎、真飛聖

2023年10月6日(金)~22日(日)日本青年館ホールにて、モボ・モガプロデュース 舞台『多重露光』が上演される。

主演を務めるのは稲垣吾郎。近年は白井晃や鈴木聡による演出作品への出演が多かった稲垣が、今作で初めてタッグを組むのは劇作家の横山拓也と演出家の眞鍋卓嗣だ。横山は自身が代表の演劇ユニット「iaku」での活動を中心に、外部への脚本提供も多く、2012年初演の『目頭を押さえた』は2021年にパルコ・プロデュースにて上演、2019年初演の『あつい胸さわぎ』は映画化され今年1月に公開されるなど、活躍の幅を確実に広げている。眞鍋は劇団俳優座所属の演出家で、劇団内外でストレートプレイ、ミュージカル、音楽劇、オペラと幅広く手掛けており、横山とはこれまで劇団俳優座公演で3回タッグを組んで作品を上演してきた。

今作の舞台となるのは、街の写真館。写真館の2代目店主・山田純九郎(稲垣吾郎)を中心に、純九郎の父母、幼馴染、取引先の中学校教員、そして家族写真を撮影するためにかつて写真館を訪れていた一家の“お嬢様”であった女性とその息子、といった人々が描かれる。純九郎が憧れる一家のお嬢様だった女性を、稲垣とこれまでミュージカル・シリーズ『恋と音楽』で3回共演している、元宝塚歌劇団花組トップスターの真飛聖が演じる。

今作への思いを、稲垣、真飛、横山に聞いた。

フィルムカメラをテーマにした物語が新鮮

ーーまずは稲垣さんに、横山さんの作品でこの企画が持ち上がったときのお気持ちをお聞きしたいです。

稲垣:昨年の今頃に今回の企画のお話しを伺って、横山さんがオリジナルを書き下ろしてくださるということで、小説「わがままな選択」も読ませていただいて、すごく楽しみにしていました。新しい作家さんと演出家さんを迎えての舞台なので、本当にワクワクしています。

ーー稲垣さんが主演されたモボ・モガプロデュース作品は、2019年の『君の輝く夜に~FREE TIME,SHOW TIME~』、2022年の『恋のすべて』と、どちらも鈴木聡さんの作・演出でコメディタッチでしたが、今回は脚本を拝読すると、どちらかというとシリアスタッチの作品なのかな、という印象です。

稲垣:そうですね、真飛さんともずっと一緒にやっていた鈴木聡さんの「恋と音楽」シリーズとか、そういう雰囲気のものを多くやってきて、ちょっと新しいものをやりたいな、という思いもありました。あとは、僕は舞台をそんなに本数多くやっているわけではなくて、最近では白井晃さん演出の『サンソン―ルイ16世の首を刎ねた男―』であったり、その前は『No.9−不滅の旋律−』であったり、どちらかというと大きなスケールの作品だったので、純粋にストレートプレイで数人で作る舞台というのを最近やっていなかったな、と思ったんです。だから、今回そこはすごく楽しみですね。

ーー横山さんは、この企画が来たときにどのように思われましたか。

横山:稲垣さんは、もうずっとテレビとかで拝見していた方なので、そんな方とご一緒できるなんて純粋に驚きましたし「いや、僕でいいんですか?」というところからのスタートでした。

稲垣:今年の春頃に打ち合わせも兼ねて、僕がディレクションを手掛けている「BISTRO J_O」というレストランで、スタッフ含めて何人かで初めてお会いしました。そのときに趣味の話とか、プライベートな話とかもする中で写真の話も出てきたんです。横山さんも写真がお好きで。

横山:僕は稲垣さんほどじゃないんですけど、大学が芸術大学だったので、写真の授業を履修したりもしていて、クラシックなアナログカメラとかに結構興味はありました。だから今作は、自分なりのカメラへの愛情も台本の中に持ち込めたらな、と思って書きました。

稲垣:フィルムカメラをテーマにしたお話って、ありそうでそんなにないですよね。だからすごく新鮮だなと思って。

稲垣吾郎

ーー横山さんと稲垣さんは、お互い初対面のときの印象はいかがでしたか。

横山:ご本人を前にして言うのもあれなんですけど(笑)、僕はもうめちゃめちゃ緊張して、全然喋りたいことが喋れなかったというか。

稲垣:本当ですか?

横山:本当ですよ! いろいろ聞こうと思って頭の中で準備していたんですけど、もう出された食事にもなかなか手をつけられないみたいな状態で(笑)。

稲垣:そうだったんですね、気づいてなかったです、すみません(笑)。とてもリラックスしてお話しできたな、という印象が僕の中にはあったので。横山さんは、その場の空気がすごく柔らかくなるというか、まるで横山さんの作品そのままのような、人と人との間に垣根を作らなくて、とても朗らかで。

横山:(照れ笑い)

稲垣:こういう感じで笑顔でいらして。本当に楽しくお話しさせてもらいました。

自分の思いにうまく蓋をできる人が今の時代は多い気がする

ーー稲垣さんと真飛さんは、台本を読んでみてどのような印象を受けましたか。

稲垣:本当に繊細な人間たちのお話だなと思いました。自分はいつから無神経というか鈍感になってしまったのかな、と思ってしまうくらいに。

真飛:吾郎さん、「僕も優しくなろう」って言ってましたよね。

稲垣:この本を読んでそう思ったんですよ。僕はどこかで割り切って生きることができるようになってしまったというか、鈍感力を身に付けてしまった感じがしているんですが、純九郎は親からの言葉の呪縛で自分を締め付けてしまって、40を過ぎても未だにその呪縛から脱することができなくて、どう生きたらいいのかをまだ見つけられていない人なんですね。僕自身は家族との関係であまり悩んだことがなくて、そういった意味では自分自身と役とが重なる部分はそんなにないんですが、純九郎が持っている繊細な心というか、僕自身が忘れかけていた気持ちを思い出させてもらえた感じがして、とても面白く興味深い脚本だと思いました。

真飛:横山さんの作品は、日常会話がすごく面白いんですよね。言葉のチョイスとかが、いい意味で演劇チックじゃないというか、日常の中で普通に人が喋るようなテンションだったり、稽古のときも他の方たちのシーンを「楽しそうだなあ」なんて思いながら見ています。私の演じる麗華という役に関してはちょっと偏ったところがあって、お嬢様という感じで大事に育てられたが故に、ちょっと自己中な感じもあって、だから息子への愛情のかけ方も少しおかしなところがあるのかなと思うんですけど、それは麗華なりの一生懸命であって、不器用ながらに愛情をかけているんだろうなとも思うので、そのあたりの麗華の心の動きを横山さんや眞鍋さんとお話しさせてもらいながら、自分の中で模索しているところです。

真飛聖

ーー横山さんは、今作で家族であったり、親からの呪縛であったりということを描いていますが、なぜそのあたりを題材にしようと思われたのでしょうか。

横山:最近、自分がこれまで書いたものをいろいろ見直して、親と子のドラマとか、親と子の間にある軋轢とかをいろんな作品で描いているな、と思っていたところなんです。僕もそんなに親子関係に問題があった方ではないのですが、何にこだわって親子のことばかり執着して書いてるのかな、というのはまだ自分でも言語化できないというか、そこは一旦置いてる部分なんですけど。

ーー確かにそうですね、今年4月に上演された『あたしら葉桜』、昨年8月に上演され映画化もされた『あつい胸さわぎ』、2021年に上演された『フタマツヅキ』など、親子の関係性を主軸に描いた作品が多い印象です。

横山:今回のお話に関して言うと、親子の関係もそうなんですけど、純九郎も麗華もそして僕自身も40代を迎えて、自分が傷ついてることとか、寂しいと思っていることとかにうまく蓋をできるようになっていて、そういう人が今の時代は特に多いんじゃないかなと思って、その感覚を作品にしました。思いに蓋をして閉じ込める感覚って、アナログカメラにも通ずるなと思ったんです。デジタルカメラだったら撮ったものをすぐに画面で確認できますが、フィルムの状態だとカメラの中に閉じ込められてる感じがあって、それって40代の我々がうまく隠して気づかないようにしてきたことと、どこか通ずるんじゃないかな、なんてことも考えて、そのあたりの雰囲気が家族の物語としてうまく出てきたらいいな、と思いながら書きました。

稲垣:今、横山さんがおっしゃった「思いに蓋をできるようになる」という言葉、さっき僕は「鈍感」という言葉を使いましたけど、言いたかったのはまさにそういうことなんです。とりあえず蓋をしておくことに器用になってきてしまって、本当は執着してるものとか、解決できないままになっていることとかが実は結構あって、たまにそれが夢に出てきちゃったりとか。そういうこと、ないですか?

横山:わかります。あります。

稲垣:突如として現れますよね、夜中とか夢とかにね。

横山:そうそう、それで思わず「あぁーっ!」とか声に出して言っちゃったりするときもあります(笑)。

ーー純九郎という人物のキャラクターはどのようにして生まれたのでしょうか。

横山:これは演出家とも話したんですけど、この物語のスタート地点より前までは、純九郎は仕事とか社会的にもそれなりにうまくやってきたんだろうね、と。でもこの年齢を迎えて、何か欠落してるものを埋めたいという思いとか、自分で処理できない思いみたいなものがだんだん発露し始めた瞬間からこの物語がスタートしてるので、元からそういう人物だったという描き方というよりは、ちょうど今こじれる時期が来た人で、そういう人がいたらドラマになるな、と思って描いた感じですかね。

ーー稲垣さんは純九郎という人物の思考や行動について、どのように飲み込んで役作りをされていくのでしょうか。

稲垣:これは根本的な話ですが、俳優が役のことを全て理解する必要はないと思っていて。もちろん理解しなきゃいけないんだけど、神秘的であってほしい部分もあるんです。横山さんの描くキャラって一見普通なんだけど、みんなどこかおかしいんですよ(笑)。だからこそ、よくある人情ドラマでも全然なくて「不思議だなあ」と思う部分があって、そこの不思議さはとっておきたい、と思うんですよね。だから役のこと全部は理解できていない、というぐらいの距離感がいいんじゃないかなと思っています。

初共演時に気持ちをぶつけて距離が縮まった

ーー稲垣さんと真飛さんはこれまで何度も共演されていますが、お互いのことをどのような魅力のある俳優だと思いますか。

稲垣:真飛さんとは初共演が2012年だったから、もう10年以上?

真飛:うわ、もうそんなに経つんですね!

稲垣:僕のiPhoneに入っている写真の中で一番古いのが2012年なんですよ。『恋と音楽』シリーズの頃の写真もあって、懐かしいなと思って見てました。あのときは、僕はミュージカルなんて初めてだったし、真飛さんもいろいろ初めてだらけでね。

真飛:そうなんです。宝塚を退団して初めての舞台だったので。

稲垣:ずっと男役をやってきていたから、初めての女性の役というか。

真飛:しかも人間じゃなくて、吾郎さんにしか見えない幻影の役でしたしね(笑)。

稲垣:僕は本当に真飛さんに助けられてきたんですよ。僕は歌とかも基本的に苦手で……なんでやってたのかわからない。なんで紅白とか出てたのかわからない。

真飛:いや、だいぶ歌やってましたよね?(笑)

稲垣:でもそれはひとつのパフォーマンスとして歌をやっていたわけで、ミュージカルになるとまた全然違って。ひとりで歌うところが多いし、セリフを歌で表現するとか、男女でハモるとか。そういう初めてのことばかりで、真飛さんには本当に助けていただきました。でも初演のとき、稽古が始まって2週間ぐらいはお互い人見知りで。

真飛:「おはようございます」の挨拶ぐらいで、ぜんっぜん喋らなかったんですよね!

稲垣:芝居について相談されたことがきっかけで、ようやくそこから話すようになって。僕の場合、役柄の気持ちがわからなくて難しくても、だからこの役面白いじゃん、って思うタイプなんですけど、真飛さんは真面目な方なので、何でこういう気持ちになってこのセリフを言うんだろう、ということを理解しようとする、届ける側に対しても親切な方なんですよね。

(左から)横山拓也、稲垣吾郎、真飛聖

真飛:不器用なんです(笑)。

稲垣:いやいや、その真面目さがすごく印象に残りました。あと、草彅剛くん主演の映画『ミッドナイトスワン』では今までにないキャラを演じていて、どうしても真飛さんのイメージってクールな感じだと思うんだけど、この映画での真飛さんは「そうそう、こういう真飛さんが魅力的なんだよ!」という、僕の知ってる素敵な真飛さんだったので。

真飛:ありがとうございます、嬉しい!

稲垣:本当にお芝居が素晴らしかったので、僕はそれをすぐに連絡して伝えて「こういうお芝居を一緒にやりたいね」という話をしていたんですよ。人間を描いたリアルなお話をやりたい、って。そうしたら今回、そういう作品でご一緒できるチャンスに恵まれて。

真飛:本当にそう話していたので、言っていたら叶うものだなぁ、なんて思いました。

ーー真飛さんからご覧になった稲垣さんの魅力を教えてください。

真飛:初共演のときにすごく印象的だったのは、稽古場で吾郎さんに「なんでヒール履かないの?」と聞かれたから「私は背も大きいし、ヒール履いたら可愛げなくないですか?」みたいなことを言ったら、「ヒールってかっこいいし綺麗に見えるから、そんなこと気にしないで履きなよ」って言ってくださって。吾郎さんは普段はクールな方なんですけど、内面が本当に優しいんですよ。初共演の稽古中、心配して連絡くださったり。

稲垣:なんか、ちゃんと話したいのかな、と思って連絡したんですよね。当時グループの活動がものすごく忙しくて。

真飛:そうなんです、稽古場でなかなか話す時間を作れなかったので、吾郎さんが連絡をくださって、そのときに役のこととかいろいろ自分の気持ちをぶつけたんですよね。そこから距離が縮まって、この人とだったら安心して楽しくやっちゃえ、みたいな感情が生まれたので、その後2作品、3作品とご一緒する中で調子に乗ってやってたら、「本当いつも元気だよね!」って言われちゃって(笑)。そうやって包んでくださる大きさが吾郎さんにはあるので、絶対的な信頼を置いています。

ーー横山さんはお2人の魅力をどのように感じていて、今作においてどのように描きたいと思ったのでしょうか。

横山:真飛さんとはビジュアル撮影のときが初対面だったのですが、真飛さんの方から距離をぐっと縮めてきてくださって、「うわ、めちゃくちゃ魅力的な人!」と思いました。お稽古が始まってみたら、自分の役に対して引っかかっている部分を伝えてくださって、そういうコミュニケーションって、自分たちが小劇場でやっているのと同じだなと思って、こんな大きな規模の作品でもそうしてくださるのがすごく嬉しくて。一緒に作品に向き合ってくださる姿勢が、ものすごく信頼のおける俳優さんだなと思いました。

稲垣さんは、昨年公開された映画『窓辺にて』で演じていた役が、今まで見た中で一番素敵な稲垣さんだ、と僕にとってはすごく衝撃的で、今回の役にも少し参考にさせてもらった部分があります。稲垣さんの生っぽさとかリアルな感じが、これまで僕が拝見してきたミュージカルとか音楽劇ではなく、今作のようなストレートプレイでまた違った感じで舞台に立ち上がってきたら素敵だなと思っています。

カメラに封じ込められる“ロマン”

ーー今作では、アナログカメラが非常に重要なモチーフとして登場します。横山さんの作品では、2012年初演の『目頭を押さえた』でもアナログカメラや暗室が登場しましたが、作品の中でそのあたりを描こうと思われた理由やきっかけをお聞かせください。

横山:元々大学生のときから好きで、写真を撮るというよりも、マシンの良さから入っていったというところはあるんです。父からペンタックスのカメラをもらって使っていたのですが、メーカーによって個性がそれぞれあったりとか、マシン自体が面白かったんですよね。僕はフィルムからデジタルへの移行期に生きてきたので、どちらの良さもわかるんですけど、やっぱりフィルムの持つ、何が撮れたかわからない感覚というのは面白かったですし、それがロマンだと思います。『目頭を押さえた』はだいぶ前に書いた作品ですが、今作でもアナログカメラに封じ込められるものへのロマンというのは常に感じています。

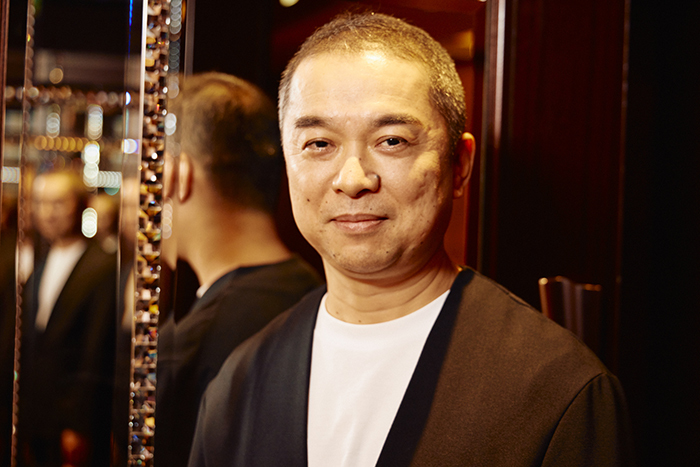

横山拓也

ーー稲垣さんは元々カメラがお好きとうかがいました。

稲垣:僕も横山さんと一緒で、まずはマシンとして心をくすぐられるところがあるのが大きかったですね。そういえば僕の父親がやっぱりペンタックスを持っていました。

横山:本当ですか!

稲垣:幼少期にいじらせてもらったら、結構簡単にピントが合わせられて楽しかった記憶があります。それからしばらく忘れていたんですけど、また20歳ぐらいのときにカメラをやりたくなって、当時はまだデジタルがなかったので当然フィルムで。その後、忙しくなってまたカメラをあまり意識せずに過ごしていたのですが、SNSをやるようなったことがきっかけで、写真を載せるならデジカメで撮ろうかな、と思ったときに「そういえば20代の頃はフィルムカメラを使っていたな」と思い出して発掘して見たら、もう壊れて使えませんでした(笑)。フィルムで撮影したときの、何が出てくるかわからなくて現像するときにワクワクする感じもありますし、ネガさえ残ってれば、何十年、何百年経っても現像できるんですよ。

横山:稲垣さんはご自宅に暗室があるんですよね。

稲垣:そうなんです、暗室が好きで作っちゃったんです。僕にカメラのことを教えてくれる先生が、アメリカの50年前のネガとか、戦前のネガとか、古いネガを探すのが趣味で、それを現像すると今また息を吹き返したかのように浮かび上がってくるところが感動的なんですよ。僕も自分が20歳ぐらいのときに撮っていたネガを探して、最近現像しました。グループのメンバーを撮っていたので、中にはまだ未成年の頃の香取慎吾くんの写真とかあって(笑)。

ーーそれはかなり貴重ですね!

稲垣:そういうことができるところが、ネガならではの魅力ですね。なんでも物事ってどんどん過ぎ去っていってしまうけど、慈しむ感覚で好きなものを取っておけるから撮っている、という感じです。

ーー真飛さんは、カメラにまつわる思い出などはありますか?

真飛:私、全然ないんです(笑)。

稲垣:普段、写真は撮る?

真飛:カメラを持ってないんですよ。

稲垣:昔は?

真飛:昔はちゃんとしたカメラを持ってたこともあったんですけど、もう覚えてないくらい昔ですね。宝塚時代ですから。

稲垣:何を撮ってたの? あの羽根とか撮ってたの?

真飛:背負い羽根は撮ってないです(笑)。景色とかを撮っていたと思うんですけど、当時なんとなくカメラを持ってみたかった、っていうだけなんですよね。だから稲垣さんと横山さんはロマンチストで素敵だな、と思って今の話を聞いていました。

稲垣:今回、真飛さんも写真撮ってくださいよ、稽古場で。

真飛:……考えておきます(笑)。

(左から)横山拓也、稲垣吾郎、真飛聖

■稲垣吾郎

スタイリスト:栗田泰臣

ヘアメイク:金田順子(June)

■真飛聖

スタイリスト:津野真吾(impiger)

ヘアメイク:yumi(Three PEACE)

衣装協力:ブラウス¥37,400 / ソブ、スカート¥35,200 / ダブルスタンダードクロージング(共にフィルム)、その他スタイリスト私物 ※全て税込価格

■取材協力:シャングリ・ラ 東京

取材・文=久田絢子 撮影=山崎ユミ

広告・取材掲載