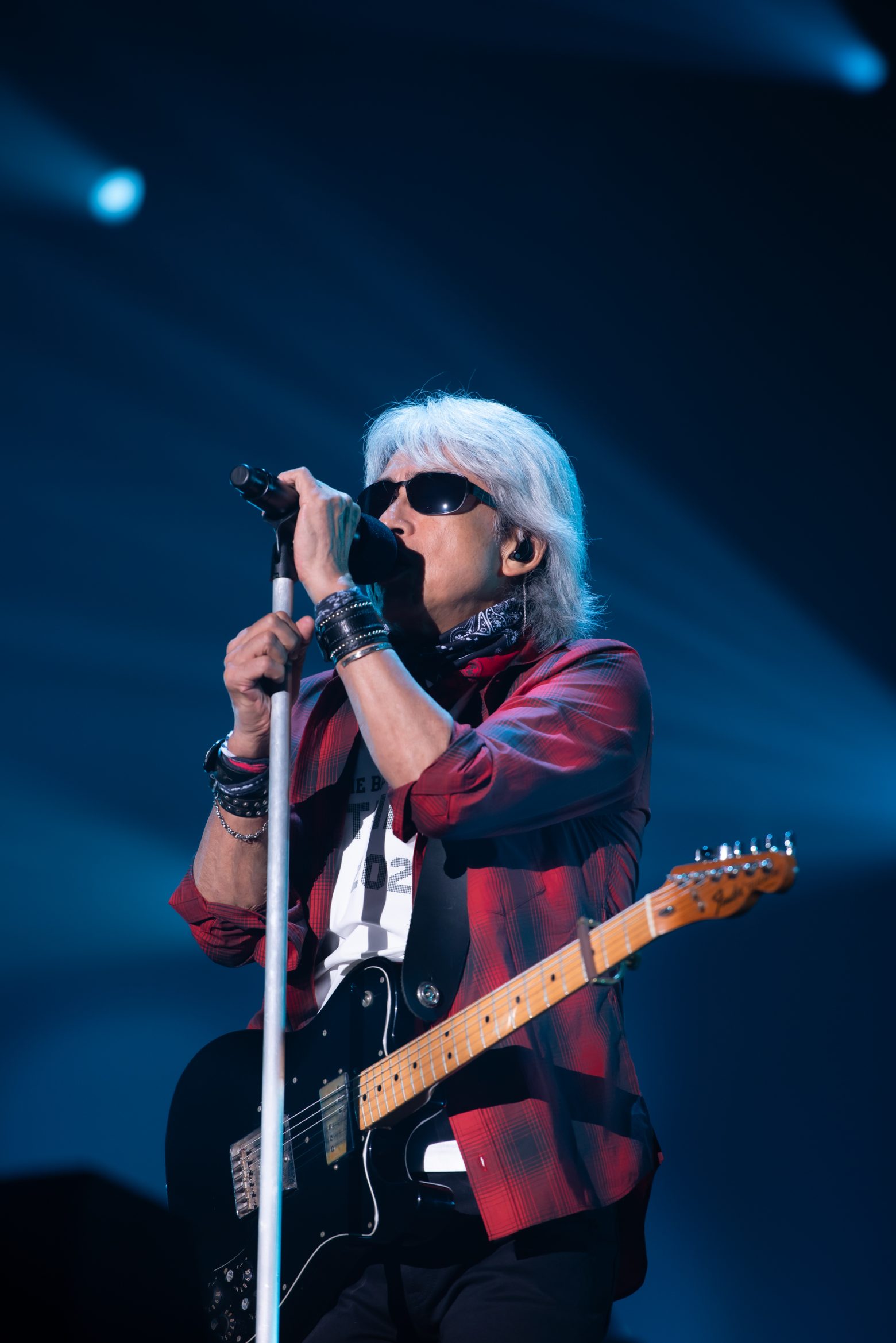

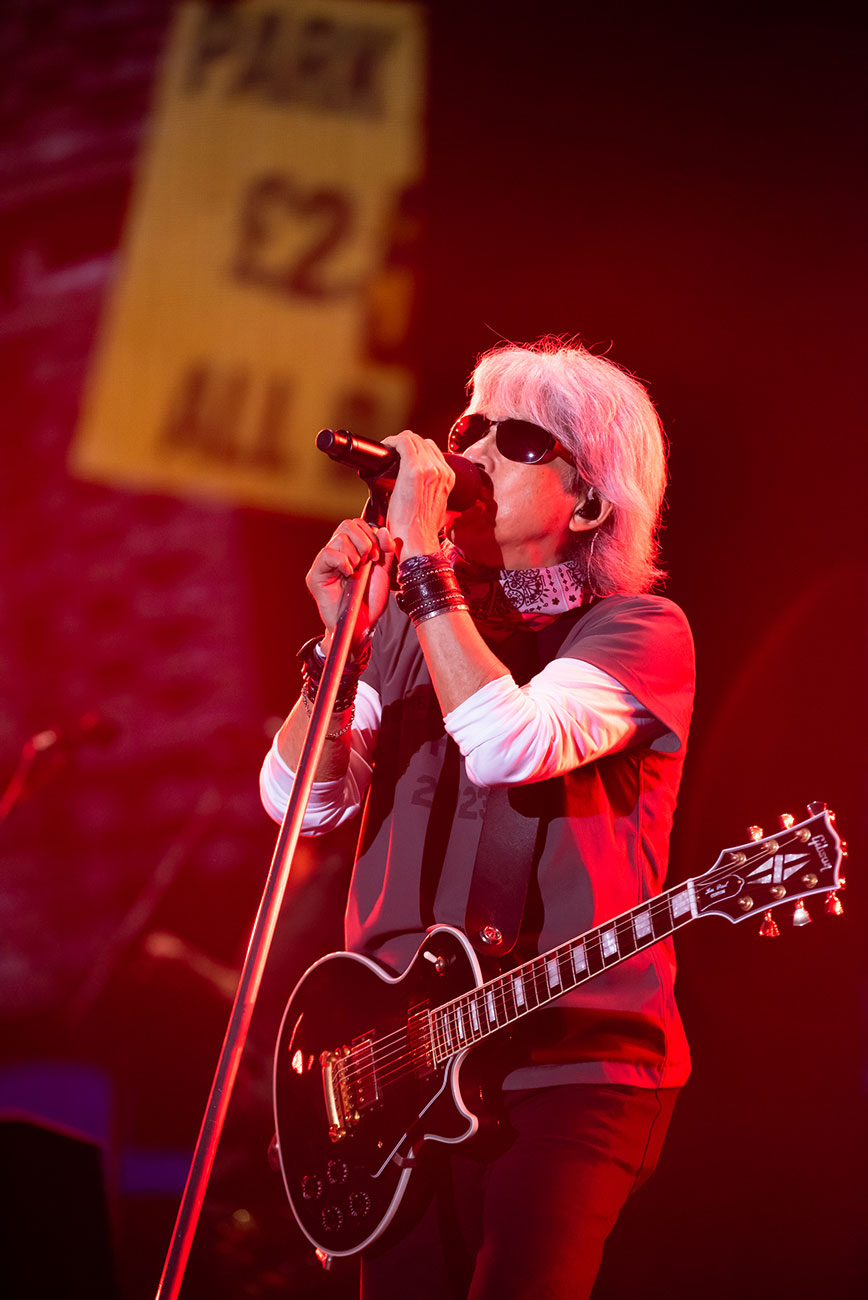

浜田省吾、7年ぶりのアリーナツアー ON THE ROAD 2023 Welcome back to The Rock Show youth in the “JUKEBOX”はまるで移動遊園地のジェットコースター

「俺たちがやっているのは、夏祭りや花火大会や、何年かに一度やって来る移動遊園地のようなものだと思う」これは前回のアリーナツアー初日を終えたあとのインタビューで、浜田省吾が語った言葉だ。9月16日、7年ぶりのアリーナツアーON THE ROAD 2023 Welcome back to The Rock Show youth in the “JUKEBOX”がスタート、初日、立ち見もふくめ約6,500人の観客を収容した長野ビッグハットが、熱狂で揺れた。

いつものように予定時刻ジャストで開演。観客は、そこからすでに移動遊園地のジェットコースターに乗る乗客だ。「やあ! こうして長野に戻って来られてうれしいです。パンデミックのブランクがあったにもかかわらず、たくさんの人に集まっていただいて、心から感謝しています。ありがとう!」リラックスした語りを交えながら、コースターは急上昇、急降下、急旋回、疾走、ときにゆったりとした走行をくり返す。しかし、目の前に実際の風景が広がるコースターと異なり、このマシンはどこで急上昇するのか急旋回するのか、予想がつかない。そして走行距離がとんでもなく長い。全長3時間超(ただし、うれしい仕掛けのある休憩時間を含む)。しかも、3時間超のあいだに、いったい何度の最高到達地点があるのだろう。

浜田自身がセットリストについて「俺のロックナンバーPLAY LISTコンサートみたいなものだね」と言うように、The Rock Showのタイトルにふさわしいビートの効いた楽曲がメインではあるが、明るく弾けるロックもあればダークなグルーヴのロックも、自分も含めた人間の愚かさをあらためて考えさせられるロックもある。なかでも最高到達点のひとつは、浜田省吾が1982年から続けている全国ツアー“ON THE ROAD”で久々に歌われる、まさにyouth in the “JUKEBOX”=青春のJUKEBOXな楽曲の数々だと思う。

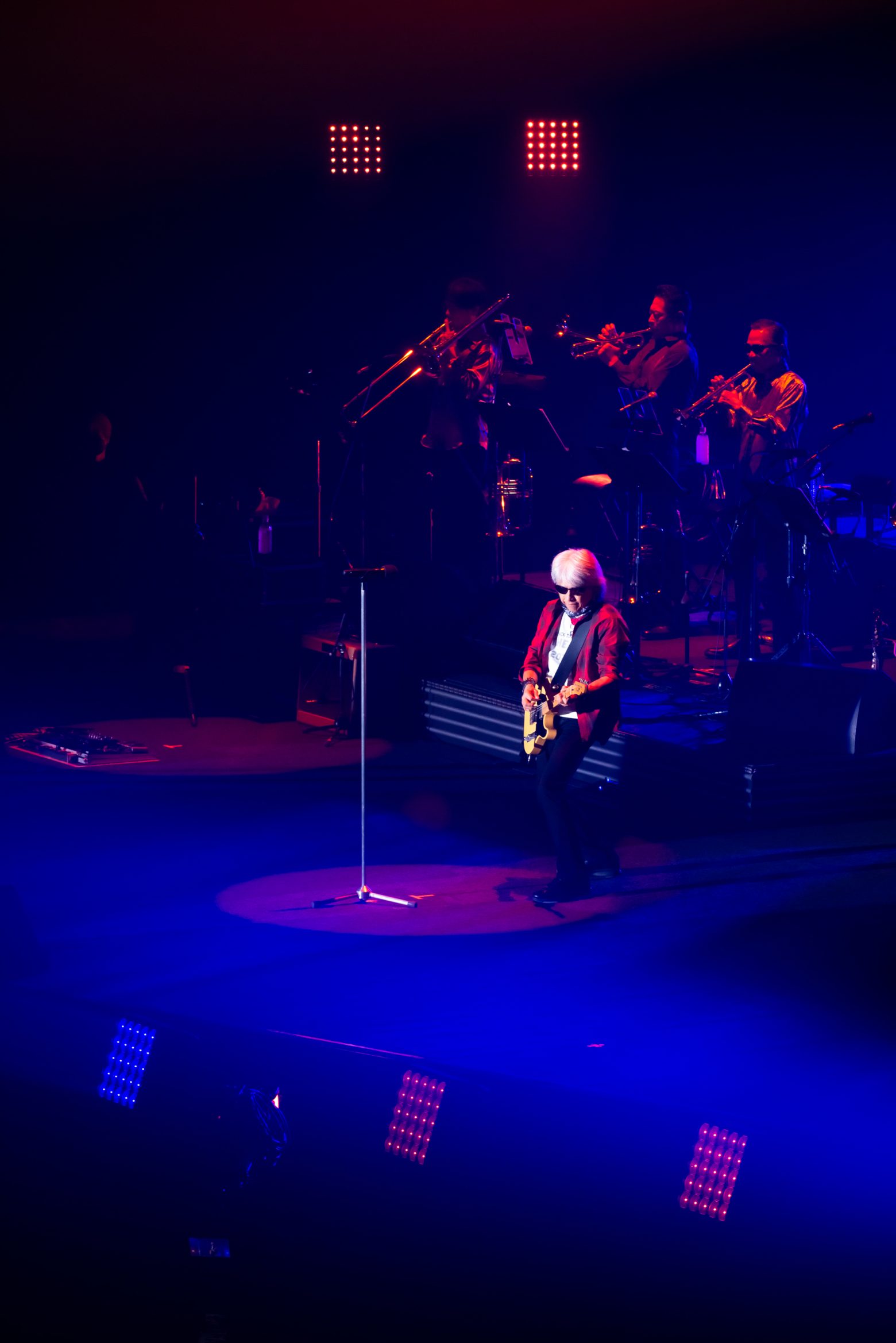

高校時代からの音楽仲間、町支寛二(Gt. /Vo.)をはじめ、長田進(Gt.)、美久月千晴(B.)、小田原豊(Dr.)、古村敏比古(Sax.)、福田裕彦(Org./Syn.)、河内肇(Pf.)、中嶋ユキノ(Vo.)、竹内宏美(Vo.)、佐々木史郎(Tp.)というこれまで通りの最高級のバンドに、五反田靖(Tp.)、半田信英(Tb.)という強力なメンバーが加わった今回。初参加の五反田、半田はともかく、長年ツアーを支えてきた長田、美久月、小田原、福田らでさえ、ステージでプレイした記憶が定かではなかったりもする、その楽曲群(年齢のせいではありません!)。たとえば、イントロでエレクトリックギターのカッティングが鳴り出した瞬間、コースターが恐怖ではなく歓喜の絶叫マシンになる、あの曲(ただし、観客自身が体調などに合わせて個人の判断で実施する感染症対策により、マスクをしたままの人も多い)。

……ああ、楽曲のタイトルを紹介することができないのがもどかしくもあるが、いわゆる「ネタバレ禁止」というメジャーリーグでいうアンリトゥンルール(ルールブックに書かれていない暗黙のルール)のようなものについても、ひと言記しておきたい。もちろん、熱心なオーディエンス同士にとってそれは思いやりだが、まだ浜田省吾を好きになって間もない、コンサートは初めてという観客も、思っているよりたくさんいるのを知っておいてほしい。自分も経験があるが、そうしたオーディエンスにとっては、予習も重要なんだよ。コンサートの定番と思われる曲も日々変貌している。新聞で報道され公表された歌も、その街、その日、それぞれでいつも違った聴こえかたをする。音楽的な進化や変化という意味だけでなく、昨日と同じ明日は一度だってないのだ。

1曲だけ少し詳しく(ネタバレ注意!)。1976年のソロデビューアルバム「生まれたところを遠く離れて」に入っている歌。アルバム2曲目という特別な位置に収められながら、なぜかライブで聴いた記憶のない8分の6拍子の、いわゆるロッカバラード。歌詞は重たい。当時の浜田の、音楽活動や社会に対する閉塞感のようなものが、そのままあらわれていたようにも思う。2021年にセルフカバーされてリリースされたバージョンでは、閉ざされていた扉や窓が開いた印象を受けた。

そしてこのツアー。張りのある低音域。艶のある高音域。そして何より、どの音域でも気持ちのよいざらつきを感じさせる、独特の声。50年代、60年代のドゥワップの名曲のような、シンプルで、軽やかとさえいえる演奏にのったボーカルが、心にしみる。歌詞も、重たさより、切なさが際立つ。2023年の今、アリーナ会場を満員にしながら、“貧しい軒”を描く歌詞を切なく響かせるソングライターが、どれほどいるか。この移動遊園地について浜田はこう語ったこともある。「観客は「楽しむために」そこに来る。複雑で哀しい思いを抱えつつ」それは、夏祭りでも花火大会でも同じだろう。年齢を重ねると、よけいに。コースターの乗客は、全長3時間超の長いコースを巡るあいだに、目の前に広がる音楽と光と映像のロックショーとは別の、もっと長い、みずからの人生のそれぞれの瞬間という景色を見るのだと思う。

長野ビッグハットでの2DAYSから、この移動遊園地は10都市を巡り、全20公演、およそ20万人を動員する予定だ。スタジアム公演などで一挙に観客を集めれば肉体的な負担も少しは軽くなるのだろうが、浜田は自身が全国の街を訪れるというツアースタイルを続けている。1998年から2001年まで世紀をまたいでおこなわれた空前絶後のロングツアー、ON THE ROAD 2001は、全196公演・延べ動員数約60万人。まさに移動遊園地。奄美大島では、記者が前売り券売り場の盛況に驚き“全盛期は過ぎており、まさかここまで根強い人気があるとは思わなかった”と地元紙に書き、それを読んだ浜田がコンサート中に「俺の全盛期はこれからだと思っているんだけど」と語ったという、微笑ましいエピソードもあった。

コンサートが終わっても、移動遊園地のジェットコースターは走り続けている。「ホラー小説を理性的なものにしちまうなんてことは」「ロックンロールやジェットコースターを理性的にしちまうのとおんなじことさ。人間の根源的な核心を荒っぽくひっつかむもんじゃなきゃ、人に読ませる意味もないだろ」これは、マイケル・スレイド「髑髏島の惨劇」(訳/夏来健次 文春文庫)の登場人物の言葉。このコースターは、一度乗るともう降りることはできないのかもしれない。荒っぽくかどうかはわからないが、僕たちは自分たちの根源的な核心を、浜田省吾にひっつかまれてしまったのだから。

文:古矢徹

写真:内藤順司

広告・取材掲載