福山雅治、声出し解禁後初「冬の大感謝祭 “LIVE A LIVE”」ファイナルのライブレポート到着 体現した「最新こそが最良」というメッセージ

福山雅治が神奈川・Kアリーナ横浜にて6日間にわたり「福山☆冬の大感謝祭 其の二十一 “LIVE A LIVE”」を開催、1月1日にファイナルを迎えた。コロナ禍を経てファンとの再会を果たした2022年の「福山☆冬の大感謝祭 其の二十」は“GET BACK”と名付けて実施。今回は声出し解禁となって初、本当の意味で“生きた”大感謝祭が帰って来た。

元日の16:10頃、石川県を震源とするマグニチュード7.6の地震が発生し、震度7の揺れを観測した。開演時刻の17:00を10分ほど経過した頃、上下黒のウェアに身を包んだ福山が登壇、自ら状況説明を行う異例の事態となった。Kアリーナ横浜の会場自体の点検は終わり安全であること、しかし、エンターテインメントを楽しむには安心安全が必須であり、17:30頃まで開催可否等の判断を待ってほしいこと。その姿からは、2万人の観客一人一人に真摯に向き合おうとする想いが伝わってきた。

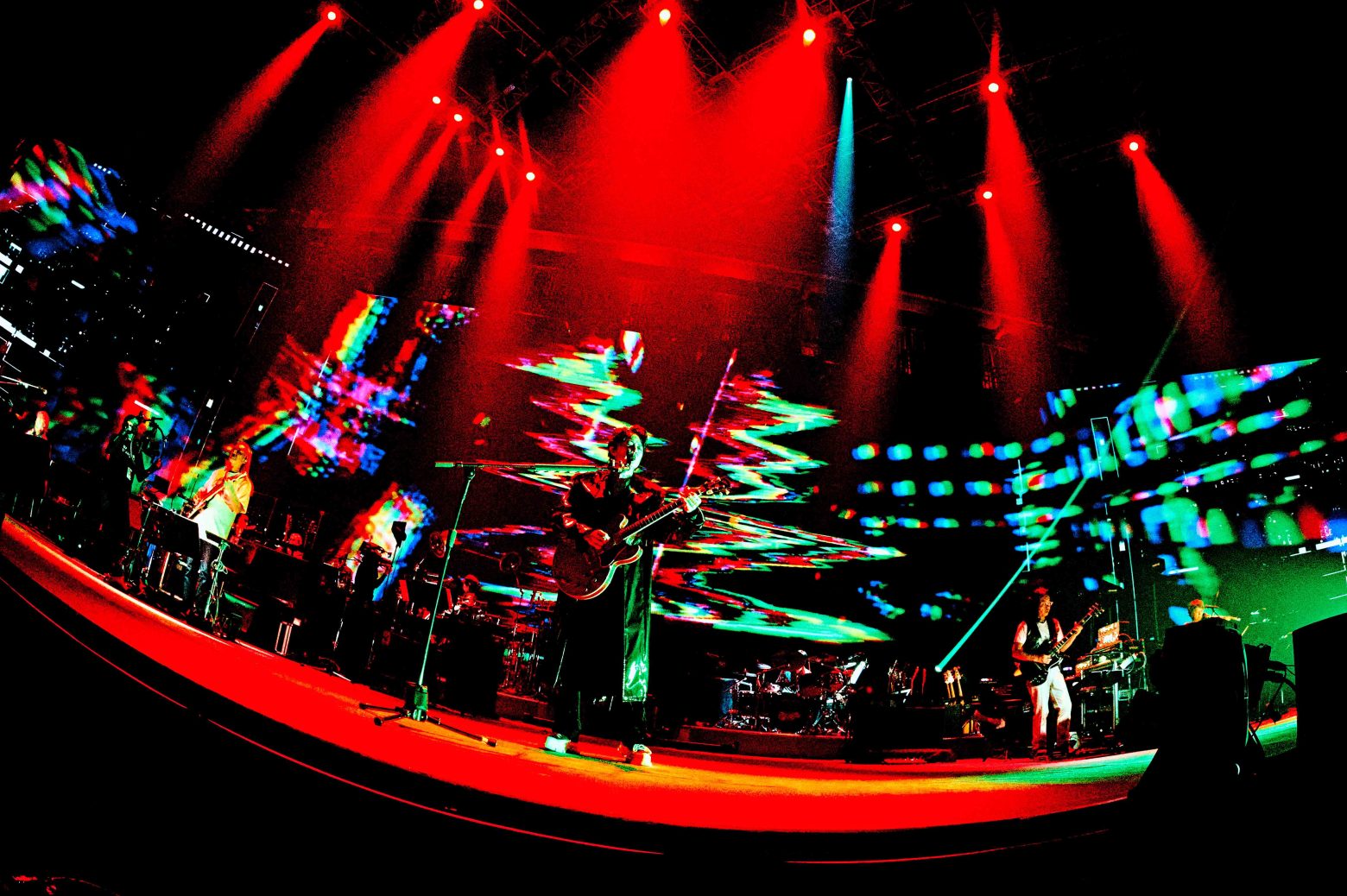

17:30を少し過ぎると影アナに続いてSEが流れ、ライブは幕を開けた。眩いライトの中心に真っ赤なスーツで福山が登場した瞬間、ファンの凄まじい歓声が沸き起こる。そこに立っていたのは、30分前とはまるで別人のオーラを放つ華々しいエンターテイナーだった。1曲目の「光」はコロナ禍の初期、ライブ開催がままならなかった時期に、オーディエンスとの再会を願って生み出された曲。四つ打ちの軽やかなエレクトロ・ビートに乗せ、自問自答する心の声を綴ったような内省的な歌はやがて、エモーショナルに昂りを見せていく。手拍子とコーラスで2万人のファンが曲に参加し、想いを分かち合うことで、密やかな独白は強靭なアンセムへと生まれ変わった。まるで希望の光を具現化するかのような圧巻の照明が、広大なステージを、そして会場全体を包み込んでいく。誕生した当初は未発表の新曲としてライブ会場でだけ披露し、暗闇の中で灯すランプのようにして、ファンと共に育んできたこの曲。コロナ禍の長いトンネルをようやく抜けた今、「光」はついに完成形となった。

会場の規模が大きくなれば、客席と距離が遠ざかるのは致し方ないことだが、アリーナに巡らせた回廊のような花道を行き来することで、360度全方位から注がれるファンの視線をしっかりと受け止めていた。誰もが知るポップアイコンとしての明朗な笑顔は非の打ちどころがなく、隙もない。その一方で、例えば「Cherry」では、まるで恋人を愛おしむようにギターに触れながら演奏に没入し、恍惚とした笑みを零すフェティッシュな一面も覗かせる。ギターへの情熱と音楽愛を象徴し、ライブロゴのモチーフともなっている曲で、リア、センターポジション、フィンガーボードといったパーツの名称すら、官能的な響きを帯びて聴こえた。

「叫んだっていいんですよ、横浜!」と煽り、「いろんな気持ちがあって、それを声に乗せて届けていいと思う」と観客に語り掛けた福山。喜びも悲しみも、あらゆる感情を受容するライブ空間の意義、エンターテインメントの必要性と使命を、奇しくもこの公演では強く意識させられることとなった。12月31日、4年連続白組ラストとして出演した「第74回NHK紅白歌合戦」にまつわるエピソードをユーモラスに語って場の雰囲気を和らげると、番組でも披露した最新曲「想望」がデジタルウィークリーチャートで“一等賞”を獲得したことを報告。音楽活動で初の一位を経験した5thアルバム「Calling」(93年)へと話題を展開し、オープニングから4曲、収録順に披露していく。過去を懐かしむためでは決してない。「30年前のパフォーマンスよりも、2024年1月1日、今日現在のほうが絶対いい」(福山)と信じているからだ。かつての自分が生み出した楽曲と真摯に向き合い、福山はこのライブのためにトラックを刷新して臨んでいた。「Calling」「All My Loving」というヒット曲群は約30年の時を経ても古びることなく、楽曲としての絶対的な強度のようなものを痛感させられた。「Moon」では芳醇でジャジーなインタープレイに陶酔したし、恋人未満の友情関係を詩的にスケッチした「言い出せなくて…」の歌唱には、年輪を刻んだ表現者ならではの深みと説得力があった。

2023年夏、日本武道館で開催したライブ「FUKUYAMA MASAHARU LIVE@NIPPON BUDOKAN 2023言霊の幸わう夏」で夏歌を披露したのとは対照的に、「冬歌をお送りしたい」と語った福山。パフォーマンスに移る前に上映した映像には、今でこそバラードの名手として知られる福山の、影の歴史が映し込まれていた。デビュー当初はソングライティングに苦戦し、作家による提供曲に競り勝つことのできる自作曲を生み出すために技術を磨いてきた、格闘の歴史である。“最新こそが最良”というテーゼを体現し続けるためには活動し続けなければならず、そのためにはヒットし続けることが不可欠で、失敗は決して許されない。爽やかなパブリックイメージを率先して担いながら、その裏では、常人では到底耐えられないであろう極限のプレッシャーと闘い続け、福山雅治というアーティストは今日までサバイブし続けてきたのである。ライブで披露するのは実に 33年振りとなる「1991年のクリスマスソング」には、その存在の凄みが凝縮されていた。

リリース当時披露したのは、東名阪のたった3回のライブでだけ。歌詞は福山の手によるものではなく、いわば、まだソングライターとしての悔しさと闘っていた時代の産物だった。抑制の効いた低音でしっとりと歌い始めると、ドラマティックなメロディー展開の果て、艶やかなロングトーンに悲喜交々の感情を全て注ぎ込むようにして、高らかに歌い上げていく。凝った演出は無く、ほぼ直立不動のシンプルな歌唱の力によって曲の世界観を表現し切るその姿は自信に溢れ、過去の物語を今の自分の筆致によって迷いなく上書きしていく逞しさを感じさせた。

続いて披露した「家族になろうよ〜Winter ver.〜」「最愛」「ヒトツボシ」という代表的な名バラード群に聴き入りながら気付いたのは、その萌芽は「1991年のクリスマスソング」に既にあった、ということ。メロディーラインや展開に宿る固有性、言うなれば“福山節”を失うことなく、同時に、粘り強く技術を磨き続けてヒット曲へと昇華した今、満を持して原点と対峙したのが「1991年のクリスマスソング」のパフォーマンスだった。大きなカタルシスをもたらした後、制作当時を振り返って「“売れたい”が“目的”だった。いつしかそれが“手段”になっていきました」と福山。「長く続けていくためには結果を出さなければいけない。なぜ続けたいか?と言うと、続ければ“良くなる”と思っているから。最新こそが最良なんです」と持論を論理的に解き明かしていく。もちろん、「続けられているのは皆さんのお陰」とファンへの感謝も忘れない。「これからの30年間も、よろしくお願いします。その頃僕は84歳になっていますけれども」と冗談めかせて笑った。この発言は、後の伏線となっていく。

望み通りヒットシンガーになった栄華を謳歌するように「MELODY」「Message」を華々しくパフォーマンスした後、ムードは一変。バックドロップモニターに浮かび上がったのは、狂気、悪意、中傷、人生を全て売る……といった物騒なワードの数々だった。黒いエナメルコートをまとって姿を現した、まるでダース・ベイダー闇黒卿のような福山は、「Marcy’s Song」(「Calling」収録曲)を苦悩の滲む眼差しで歌い奏でていく。“闇落ち”した自分自身を客観視し、ネガティブな要素として隠したり切り捨てたりすることなく、表現に落とし込んでしまう貪欲なメンタリティーは、どこか常軌を逸しているようにも思える。福山雅治とは、見世物として身を捧げ、見られることを養分として巨大化してきたモンスターなのかもしれない。

大きな口を開け鋭い牙をむく、まさにモンスターのアニメーションがスクリーンに映し出される中、「ステージの魔物」のパフォーマンスでは更に闇の濃度を高め、地獄の底を映したような虚無の眼差しにゾッとさせられた。ラストで特効が爆ぜ、煙が立つステージで始まった「妖」では、雄弁なハンドモーションを交えながらミステリアスにパフォーマンス。とりわけ顔の半分を掌で覆う仕草からは、虚実を行き来する人間の心模様を深読みしてしまう。ここまでの5曲は、若くして栄誉を手にした稀代のポップスターが人生で味わってきた希望と絶望、光と影をセットリストという形で再構築し、それを脚本とした一人芝居を俳優として上演しているかのように見えた。ライブの枠を超越し、ミュージシャンと俳優の二つの顔を持つ福山雅治ならではの、他に類を見ない、どこか摩訶不思議な印象も残る意味深長なブロックだった。

鐘の音が響きスタートしたのは、映画『あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。』の主題歌「想望」。特攻隊員だった登場人物・彰に捧げるレクイエムとして生み出されたバラードで、歌詞には彰が手に入れられなかった未来を描いたという。その未来とは、愛する人の元へと戻り共に暮らすこと。泣いて笑って、食べて眠って、といった、生きていれば当たり前の営みが列挙されている。フィクションとしてだけではなく、戦火の絶えない現実を見つめる福山の眼差しが投影され、平和が失われることへの強い危惧を感じ取ることのできる、切実なメッセージソングとして聴くべきだろう。ステージ背後には、戦闘機の飛ぶ空、焼け野原となる地上、悲しくもその現場となってしまっている美しい地球、百合の花が埋め尽くす丘のイメージが映し出されていく。まとっていたのは、純白のロングジャケット。それは、被爆地・長崎に生まれ育ち「長崎クスノキプロジェクト」にも取り組む福山の、平和祈念の象徴だと感じられた。言葉で多くを語ることはせず、音楽と映像、衣装も含め総合的な形で捧げられた祈りによって、本編は厳かに締め括られた。

アンコール1曲目には「炎のファイター〜Carry on the fighting spirit〜」を選び、「マシャ、ボンバイエ!(福山、やっちまえ!)」コールを会場に響き渡らせた。ナレーションを務めた映画『アントニオ猪木をさがして』の主題歌として、アントニオ猪木氏のかの有名な入場曲「炎のファイター」を新たにプロデュースしたもの。元々プロレスファンで、18 歳で上京した福山が初めて遭遇した著名人が猪木氏だったという縁もあり、30年以上の時を経て白羽の矢が立ったことへの喜びと興奮を露わにしていた。ジャンルは違えど、憧れの人の原動力であった闘魂を継承し、エンターテインメントを通じて人の心を揺さぶり続けること、社会へと働き掛けていくことを高らかに宣誓するようなパフォーマンスだった。

「心 color 〜a song for the wonderful year〜」では、噴出する銀テープと赤と白のバルーンが祝祭空間を彩り、新春らしい光景が広がった。メンバー全員でラインナップし手を繋ぐと、「明けましておめでとう! 今年もよろしくお願いします!」と福山は挨拶。バンドマスターである井上鑑のピアノと共に、2人だけの特別ヴァージョンで「想望」を再度披露したのは思いがけない演出だったが、メロディーラインそのものの美しさを改めて実感させた。

ダブルアンコールでは、1940年製のMartin D-45を爪弾き、「虹」を弾き語りで披露。NHKの特別番組「NHK MUSIC SPECIAL 福山雅治〜時を超えるギター〜」のロケで福山自ら渡米し、マーティン社にフルリペアを熱望、幾多の職人たちの手によって修復され更にパワーアップして戻ってきた愛器、“84歳”のヴィンテージギターである。ファンの手拍子とコーラスに耳を澄まし、リズム感を褒めたり、茶目っ気たっぷりにテンポを修正したり……福山は、2万人を相手にまるで一対一の対話をするかのような親密さでコミュニケーションを積み重ね、大合唱へと導いていった。Martin D-45を愛蔵品としただ崇めるのではなく、コレクションとして誇示するでももちろんなく、最新の音色を瑞々しく奏で、より多くの人々と分かち合うことで、その輝きを更なる未来へと届けていく。奏者である福山自身も、ギターも、最新こそが最良。“最良の今”を絶え間なく更新し続けていく……と表現すれば美しいが、実はそれは最も難しいことでもある。番組中、既に充分に良い音が鳴っていた幻の名器のポテンシャルを信じ、困惑顔の周囲を説得してより良い音を求め、修復を諦めない福山の姿が脳裏に焼き付いている。その飽くなき探究心こそが、福山をトップランナーたらしめているエネルギーの源泉なのかもしれない。

6公演を完遂し、「やり切りました。ありがとうございました」と挨拶した福山。「はじめはどうなることかと思いましたが……でも、決して“何事もなく”という状況ではございません」と沈痛な面持ちで、地震によって大変な状況に置かれている方々へ想いを寄せた。また、「音楽はいろんな感情を受け容れてくれる場所なんだな、と思いました」とも語っていたのが印象深い。「昨今不穏な世界情勢の中で、“何ができるのかな?”と考えますよね。個人にできることは少しかもしれないけど、平和維持、日々をきちんとやっていくこと。社会を構成する一員として、その連鎖が平和に繋がっていくのではないか」とも述べた。「またライブで逢いましょう。あなたの街へ逢いに行きます」と再会を約束し、福山はステージを去っていった。4月からは全国ツアー「WE’RE BROS. TOUR 2024」を開催することが既に発表されており、17ヶ所35公演、30万人規模を動員する。

(取材・文/大前多恵)

広告・取材掲載