クイーン+アダム・ランバート

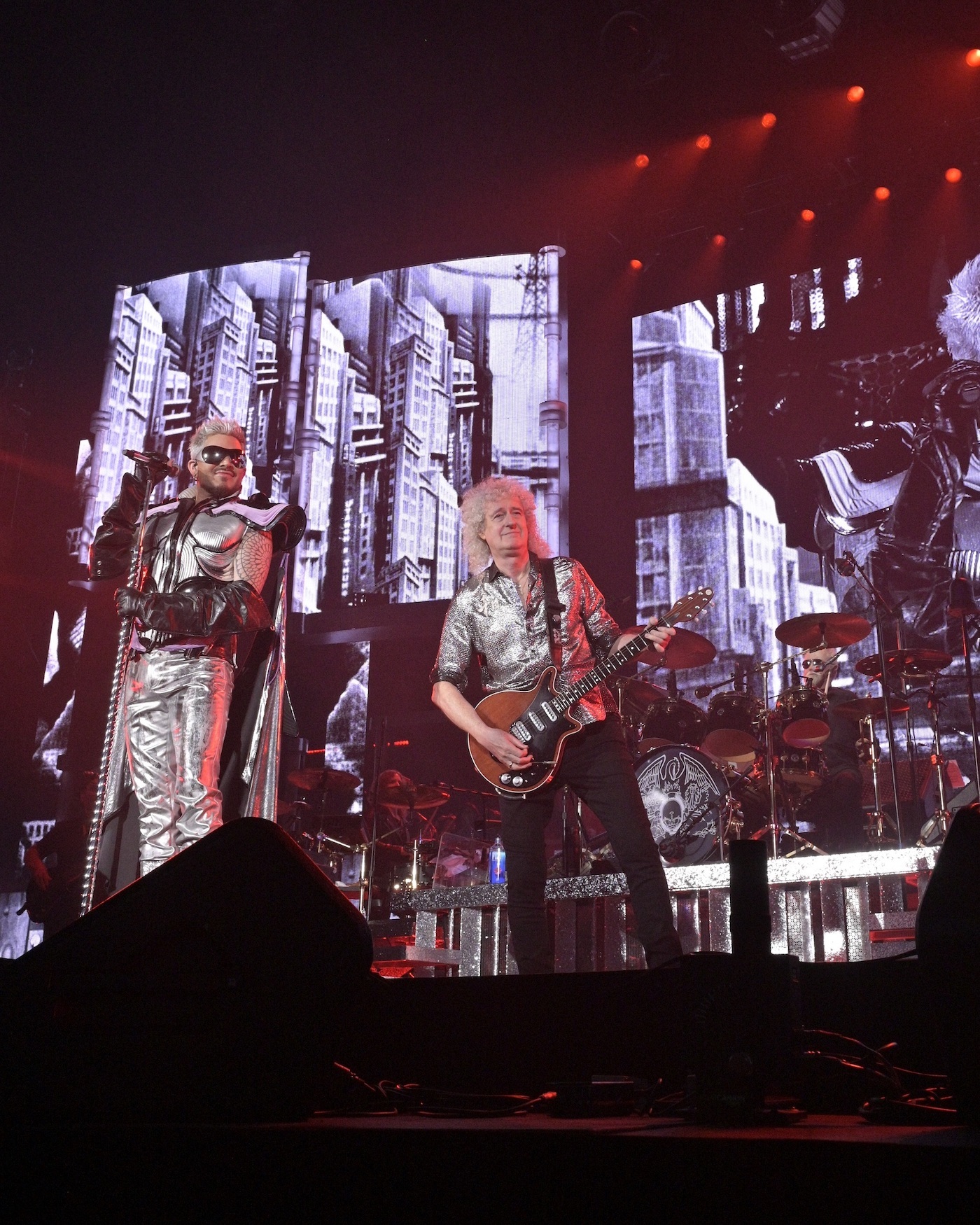

過去最大規模でのジャパンツアー『ラプソディ・ツアー』で名古屋(2月4日)、大阪(2月7日)、札幌(2月10日)と各地を熱狂させてきているクイーン+アダム・ランバート。ツアー最終地となる東京ドーム2公演の初日(2月13日)のオフィシャルライブレポートが到着した。

2024年2月13日、『The Rhapsody Tour』で来日中のクイーン+アダム・ランバートが、自己初となる東京ドーム公演を行なった。そして、そこで実証されたのは、このきわめて稀有な創造的集団が、今もなお進化を続けているという驚くべき現実だった。

まず事実関係について整理しておくと、クイーン+アダム・ランバートという形態での日本上陸は、これで4回目ということになる。それが最初に実現したのは2014年の夏、彼らが『サマーソニック』でヘッドライナーを務めた際のことだ。それは、多くの音楽ファンにとって「クイーンのライヴを観る」という非現実的な夢が叶った奇跡的瞬間だったといえるが、その奇跡がまさか持続性のあるものだとは、ファンのみならず、ステージ上の当事者たちすら考えていなかったのではないだろうか。

彼らは2016年には、1975年のクイーン初来日時から所縁深い日本武道館への帰還を果たしている。そして映画『ボヘミアン・ラプソディ』(2018年公開)の社会現象的な大ヒットを経て実現したのが、2020年の来日公演だった。この作品を通じてクイーンの音楽に初めて出会った世代、思い入れにふたたび火のついた人たちも巻き込みながらの同ツアーは、当然のように2016年を上回る規模で展開された。しかもそれが実施されたのは、あのパンデミックが深刻化する直前のこと。もしも公演日程が数週間後に組まれていたならば、来日自体が見送られていた可能性もある。

今回はコロナ禍も終わり、興行に伴うさまざまな規制が解けたうえでの来日公演となった。座席の間隔を空けることも、一緒に歌うことも躊躇う必要のない状況でこのツアーが実現したことの意味は、決して小さなものではない。仮に感染防止のため、会場がフル・キャパシティで使用不可能な状況にあったならば、需要に対する供給量が少なすぎたはずだ。しかも彼らのライヴにおいては、ダイヴやモッシュ、撮影が禁止されること以上に、声をあげて歌う自由を奪われることのほうが致命的だといえる。そうした意味においても、前回の来日から4年という時間経過は待ち遠しくもあったものの、こうして環境が整った状態で彼らを迎えることができたこと自体に、とても価値があったように思う。

しかも東京公演の会場は、70年代からのクイーンの歴史を通じても初となる東京ドーム。ちなみに、BIG EGGの愛称でも知られてきたこの巨大な屋内スタジアムが開業したのは1988年春のこと。クイーンとしての最後の日本公演が行なわれたのは1985年、その前年に発表されていた『The Works』に伴うツアーの際のことだった。

もちろん彼らは70年代からここ日本でも絶大な支持を集めていたし、1982年には西宮球場と西武球場で公演を開催している実績もあるが、残念ながら東京ドームが生まれる前にライヴ・バンドとしての活動は止まってしまっていた。これほど長い歴史を持つバンドにとっていまだに「初めて立つ場所」があるということ自体も驚きだが、ここにきてこうした巡り合わせを迎えることになったのも、クイーン+アダム・ランバートとして動き続け、彼らを求める声が高まり続けてきたからこそだといえる。

クイーン+アダム・ランバート

前置きが長くなったが、そうした長い経過の末にこの場に到達したことについては、メンバーたちにも感慨深いものがあったに違いない。そして冒頭にも記したように、彼らはこの記念すべき夜の公演で、満員の大観衆の要求に応えるのみならず、さらなる進化を遂げていることを証明してみせた。もはや今回のツアーも千秋楽となる東京ドームでの第二夜を残すのみとなっており、これまで行なわれてきた名古屋、大阪、札幌での各公演での演奏内容などについても多数報じられているだけに、いまさらネタバレを気にする必要はないはずだが、ここでは敢えて公演全体の流れを追うことはせず、ポイントを絞って話を進めていきたい。

まず今回の公演は前述のとおり『The Rhapsody Tour』と銘打たれた世界ツアーの一環として行なわれているわけだが、このツアー自体は2019年の夏にアメリカを起点に始まっており、要するに彼らは2020年に続き同一ツアーでの二度目の日本上陸を果たしたことになる。そこで前回との具体的な違いとしては、スタジアム級にグレード・アップされたステージ・セットや演出といったものも当然あるわけだが、日本での初お披露目となった要素のひとつに「Machines (or“Back To Humans”)」を導入に用いながら「Radio Ga Ga」へと続いていくオープニングがある。これは昨年10月から11月にかけて実施された北米ツアーの際と共通するものだが、メドレーというよりもマッシュアップのような形で披露されたこの2曲はともに『Works』(1984年)の収録曲で、どちらもロジャー・テイラーの発想から生まれたものだ。

「Radio Ga Ga」が、SF映画の原点とされる『メトロポリス』(1927年)と所縁深いものであることは改めて説明する必要もないはずだが、同映画に登場するロボットが象徴的に用いられた映像を伴いながらこの曲でショウが幕を開けた際、筆者は過去と未来が頭の中でせめぎあうかのような感覚をおぼえた。より正確に言うならば、遠い過去に空想した未来と、それに相当する現在とのギャップ、もしかしたら未来の答えは過去にあるのではないかというような想いが渦巻き始めたのだ。それは、どこか文明との付き合い方に対する警鐘のようにも感じられたし、「Machines (or“Back To Humans”)」との合体により新たな感触を持つようになった「Radio Ga Ga」が、オープニングのみならずアンコール場面にも配されていたことにも意味があるはずだと思えた。

具体的な選曲について言えば、北米ツアー時にはセットリストに組み込まれていなかった楽曲が2曲、今回の日本公演には含まれている。ほぼ誰もがノー・ヒントで回答できることだろうが、「I Was Born To Love You」と「Teo Torriatte (Let Us Cling Together)(手をとりあって)」である。どちらも日本と所縁深い曲であることは言うまでもない。

クイーン+アダム・ランバート

正直なところ、今回の日本ツアー初日となった2月4日の名古屋公演の際には「I Was Born To Love You」の登場にやや唐突さが感じられたものの、以降はその配置場所が変わり、この夜も「Bicycle Race」からの自然な流れで効力を存分に発揮していた。また、「Teo Torriatte (Let Us Cling Together)」については、ブライアン・メイからアダムへとリード・ヴォーカルが引き継がれていく形で披露されたが、東京ドームでのアダムは、名古屋公演の際よりもこの曲を自分のものとして消化できていたように感じられた。

そのアダムのさらなる進化にも驚かされた。大晦日の『紅白歌合戦』で「Don’t Stop Me Now」が披露された際にも、彼の歌唱は予備知識や先入観のない絶賛の声を集めていたが、その圧倒的声域と声量といい、繊細な表現といい、先頃42歳になったばかりの彼は、まさに脂の乗り切った状態にある。しかもロジャーやブライアンのソロ・パートなどを挟むたびに何度も装いを変えながら登場する彼ならではの華やかさにも、いっそう磨きがかかっている。ただ単に人目を引かずにおかないだけではなく、自分は自分だという強い自信がこれまで以上に伝わってきた。それが、この奇跡的な場での経験量によって彼が身に付けてきたものであることは疑う余地もない。誤解を恐れずに言うなら、今は彼自身の中で「歴史との付き合い方」という大きなテーマに対する答えが見つかった状態にあるのではないだろうか。

それは、言い換えれば「フレディの幻影との共存のあり方」ということにもなるだろう。今回のステージでも、ブライアンがアコースティック・ギターの弾き語りで「Love Of My Life」を披露した際には、曲の後半でフレディが登場。もちろんそれは映像により浮かびあがった彼の姿であり、そうした演出が伴うはずだというのはあらかじめわかっているのだが、それでもまるで彼がその場に現れたかのようなリアリティのある錯覚を楽しむことができた。

アンコールの冒頭にもフレディがオーディエンスに合唱を促す映像が効果的に使用され、実際、場内の一体感を高めるうえでひと役買っていた。ただ、かつてのクイーン+アダム・ランバートのライヴに強く伴っていた、フレディのことを思い、彼の人生を祝福しようという空気感が、深刻なものではなく、より華々しいものへと変化しつつあるのを感じずにいられなかった。これは、天上ですべてを見守っているであろうフレディ自身にとっても、好ましいことであるに違いない。筆者はそう信じたい。

クイーン+アダム・ランバート

クイーン+アダム・ランバートというこのグループ名の表記のあり方に、筆者は「これは紛れもなくクイーンであると同時に、本来のクイーンとは別個の特例的なものでもある」という意思を感じている。ただ、そこに、クイーン+アダム・ランバートだからこそ可能なこと、この形態だからこそ生まれ得るものというのが、時間経過と正比例の関係で増え続けてきているように思う。それが筆者の感じた進化の正体だったのだ。もちろんショウとしての完成度、サポート・メンバーも含めたバンドとしての機能性の高まりの素晴らしさというのもある。ただ、それ以上に強く感じさせられたのは、彼らの目的が確実に“継承”から“終わらない前進”へと変わりつつあることだった。

いわば彼らは、これまでの経過を通じて、持続性のあるスタイルを確立させたということなのかもしれない。たとえば年々選曲のハードルが高まり続けている中で、敢えて70年代の代表曲のいくつかを外してまで「Is This The World Created…?」のような示唆的な楽曲が組み込まれていたことにも、意味がないはずはない。人気曲を網羅すること以上に「今、伝えるべきことに重なるもののある曲」が重んじられているのではないだろうか。それもまた、筆者がオープニング時におぼえた過去と現在、未来がせめぎあうような感覚を引き起こす一因だったのかもしれない。

今回の来日公演が決まった際、メンバーたちの年齢などのことも踏まえたうえで「これが最後の機会かもしれない」と感じた人たちは少なくなかったはずだ。しかし、こうして継続によって進化を手に入れた彼らには、やはりこの先に続くべき未来をみせて欲しい。絢爛豪華な演奏内容で埋め尽くされた2時間7分に及ぶステージを観終えて感じたのは、満足感と引き換えに何かが終わったことに気付かされた時のような寂しさではなく、歴史と現在の先にあるものに触れたいという強い欲求だった。だから今は、すでに“次”の機会到来が楽しみでならないし、絶対にそれが巡ってくるはずだと信じていたい。

Text by 増田勇一

Photo by Ryota

広告・取材掲載