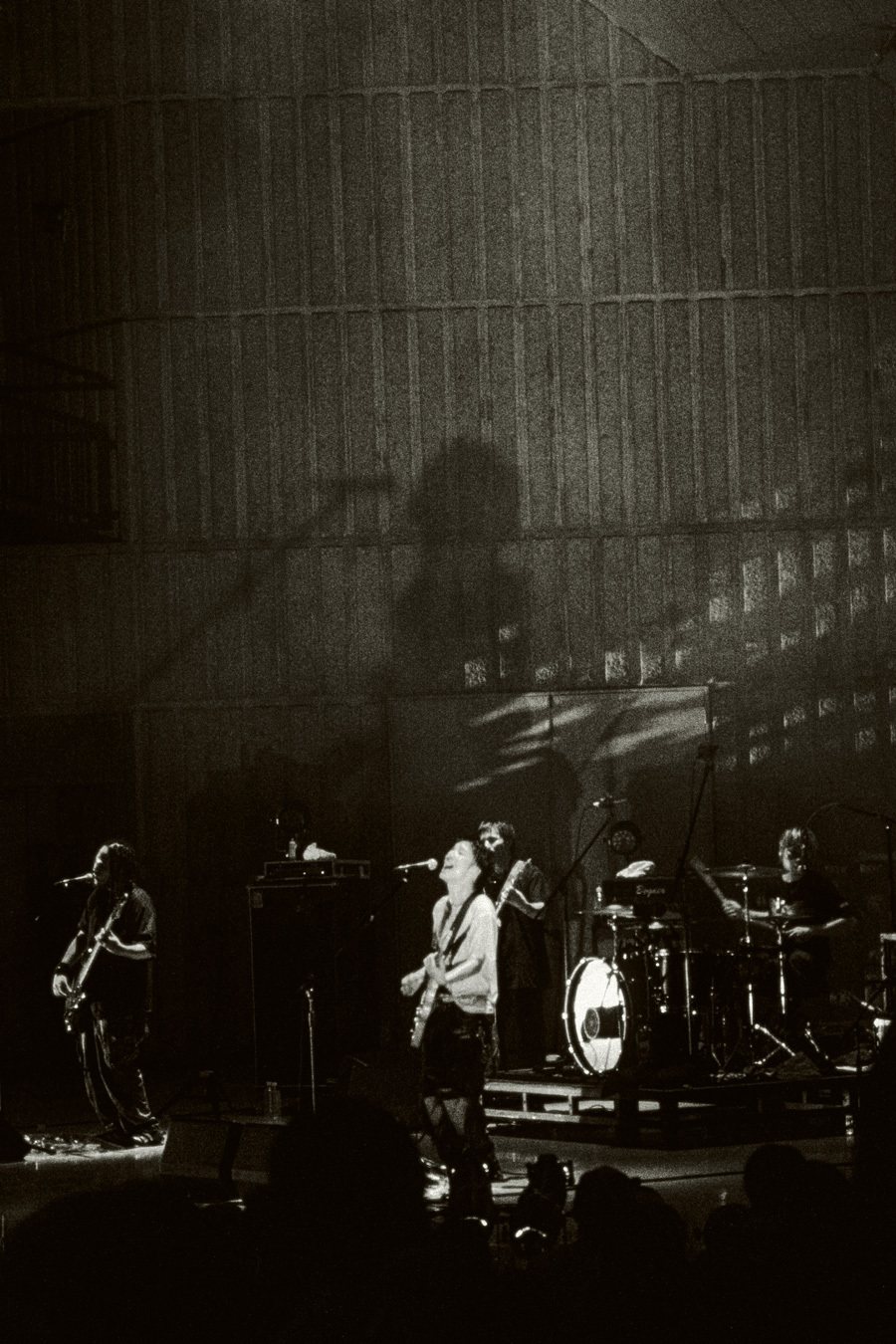

撮影:Odagiri Raku(Healthy Cream)

『Age Factory presents “twilight 2024″』2024.9.1(SUN)東京・日比谷公園大音楽堂

開演前は土砂降りだった。台風10号の影響で開催さえ危ぶまれていたライブは、その勢いが落ちついたとはいえ依然視界を覆うような豪雨。どことなく期待と緊張が入り混じったような空気もあったように思う。が、会場にはレインコートを着たお客さんがびっしり詰めかけており、ここに集まった誰もがこの日を待ち侘びていたことがひしひしと伝わってくる。Age Factoryにとって初めての野音ワンマンライブである。

西口直人のベースリフから始まった。スタイリッシュかつソリッドな低音が雨と混じり合って身体に染み渡っていく。楽曲は「Party night in summer dream」、まるでこの日のためにあるようなタイトルだ。清水英介がクラブで遊んだ日のイメージのままに作ったというこの曲は、タイトなドラムとベースが力強く腰を揺らしてくる楽曲で、イカれたテンションのツービートで駆け抜けていく「Shadow」へと繋がっていく。悪天候を蹴散らすような気迫を感じたのは私だけではないだろう。容赦なく降り続ける雨の中、増子央人のパワフルなドラムが鈍色の空気を突き破るように迫ってくる。

たぶん雲の方が根負けしたのだろう。「向日葵」「OVER」と続いていく内に嘘のように雨が上がっていった。「Peace」は儚げな歌唱の後ろでうっすらと漂っているベースがいい味を出しており、「Dance all night my friends」は原曲よりもいくらかヴォーカルに湿り気があったように思う。どことなく寂しげな気分、それでいて軽やかに踊らせるグルーヴィな演奏ーーその気分が数曲後の「Everynight」と繋がったような気がした。咆哮するように何度も繰り返す<星に祈ってた夜/僕らここにいると約束した>というフレーズ、清水英介の声には激しさと侘しさが同居しており、だから彼の歌はこんなにも沢山の人の心のひだに触れるのだろう。

個性豊かな客演が次々と登場した中盤3曲はもちろんこの日のハイライトである。目の前の景色が一瞬で塗り替わるような不穏なアンサンブル、スリルをうえ付けてくるJUBEEの声、剣道の達人の間合いに入ってしまったような緊張感……曇天の下で聴く「AXL feat. JUBEE」がめちゃくちゃカッコいい。鼓膜に突き刺さってくる<聴かせてくれよ もっと速いの>というフレーズ。まるでこちらの心境をそのまま映しているようなリリックだ。「ALICE feat. 牛丸ありさ」は裏で鳴っているギターとドライヴ感のあるベースが心地良く、淡々としているのにエモーショナルな響きを感じる牛丸ありさのヴォーカルは野外の薄暗い空気にすこぶるマッチしている。そして「夏は良い曲が書ける」と呟き、先日リリースされたばかりの「may feat. lil soft tennis」を初披露。ポップなメロディと爽快感のあるlil soft tennisの声が気持ちよく、突き抜けていくようなバンドのアンサンブルも上々だ。

いつの間にか空は真っ暗、夜になっていた。新作及び比較的最近の楽曲を中心にしていた前半に対して、ここからは古い曲がメインのセットリストに変わっていく。一発目は「プールサイドガール」、ギターのリフが鳴った瞬間に歓声が上がった。1作目のミニアルバムに収録されている名曲であり、恋人と共に終電を捨てて踊り明かすようなロマンチックな曲である。美しいアンサンブルはもちろん、まばらに降る雨と夕闇が楽曲の詩情を引き立てていたように思う。続く「kicks night」は淡々と刻まれつつも熱を感じるドラムとベースが素晴らしく、とりわけ印象に残る1曲だった(この日の裏ハイライトだと思っている)。そこから立て続けに演奏された「autumn beach」では、ブルーのライトがおあつらえ向きで、彼らの青い夜を加速させていくようである。この曲で苦しそうなほど大きな声を上げるボーカルと、祈るようにして歌われる「また夏が終わってゆく」というフレーズーーそれがこのライブの中心にあるテーマのように響いた(そしてそれはもちろん、夏の終わりの追憶を歌った「向日葵」にも貫かれているものだろう)。

「(何かが過ぎ去っていく感覚)がずっとある。よくわかんないんだけど、ずっとそういうこと言ってるんですよね。それを共有できたときに生まれるエモーションみたいなものをずっと感じてるし、それだけが僕が作曲やライブで得ているものだから」

2月に取材で会った時に、清水英介はこんなことを言っていた。彼らの音楽がどれも決まって情熱的で、それでいて無性に切なさを伴って響くのは、こうした心象が楽曲に投影されているからだろう。野音の舞台で彼は何度も何度も「この景色を忘れない」と口にしていた。頭からケツまでこればかり言っていた。まるで自分に言い聞かせるようでもあるし、約束を交わすようでもあった。それは今目に焼き付けた瞬間さえあっという間に過去になっていくことを知っているからだろう。

ライブもそろそろクライマックスである。稲妻みたいに激しいアンサンブルを聴かせた「疾走」も良かったが、「母親に書いた曲」だと言って歌った「Mother」はそれにも増して良い演奏だったと思う。しっとりと染み渡っていくようなボーカルと、静けさを感じるアンサンブル、そしてゆりかごに揺れるようなおおらかなリズムには、彼らのあまりフィーチャーされない魅力が詰まっているように感じた。その後はAge Factoryのライブでは何度も熱狂が生まれてきた「TONBO」で大合唱を起こし、星空のような照明の元で聴かせる「Sleep under star」を歌って本編終了。アンコールに出てきた彼らはどことなくリラックスした雰囲気で「真空から」を歌い、「See you in my dream」で大団円。なんと言うか、キャリアを包括的にまとめたセットリストと、彼らが信頼するフィーチャリング・ゲストが次々と入ってきた中盤、そして何より移ろい続けた天候と夕刻から夜へと変わっていく時間帯が相まって、この日のライブはすべてが刹那的であったように思う。

清水英介は昔『閃光ライオット』に出演のために野音に来たことと、そこでいつか自分もこのステージでワンマンをやりたいと思ったことを最後のMCで話していた。「あの時から1秒も間違ってなかった」、本当にその通りだと思う。誰の人生もそうであるように、きっと彼らの10余年も未熟さや悔しさを含んだ道のりだったはずである。でも、Age Factoryは包容力を感じる器の大きいバンドに成長した。無骨なサウンドは洗練へと向かい、そして今ここでワンマンライブをやっている。変わらないことと言えば、3人はずっと火のついた目をしていたし、今も変わらず燃えるようなライブをやっていることだろうか。あっという間に夏が終わり、彼らは全国31ヶ所を回るツアーに出る。これからもっと眩しい未来が待っているんだと思う。

取材・文=黒田隆太朗 撮影:Odagiri Raku(Healthy Cream)

広告・取材掲載