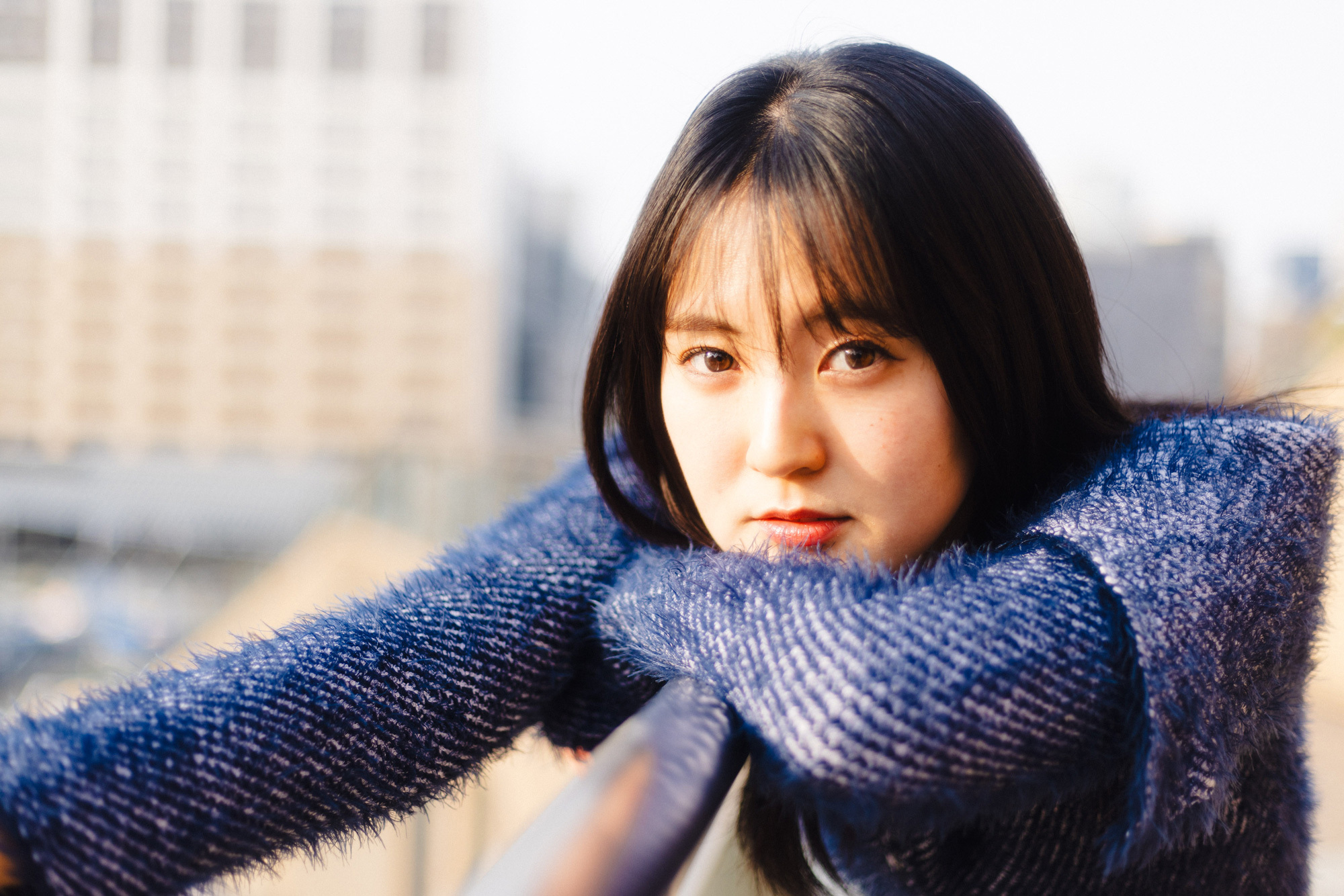

撮影=松本いづみ

東京都出身のシンガーソングライター・冨岡 愛。レトロな手触りを宿した歌声を携え、17歳から音楽活動を本格化させた彼女は、アジア6カ国でSpotifyのバイラルチャートインを果たした2023年9月発表のナンバー「グッバイバイ」やSNS総再生数が6億回を突破した2024年2月にリリースの1曲「恋する惑星「アナタ」」を筆頭に、注目を集めている。そんな冨岡が3月19日(水)にドロップした「強く儚い者たち」は、自身初のドラマ主題歌として起用されたマイルストーンとなる楽曲であると同時に、Coccoが1997年に発売した「強く儚い者たち」のカバーソングだ。これまでSNS上に数々のカバー動画を投稿してきた彼女だが、カバーリリースに挑戦するのは初めてのこと。日常の窮屈を華やかに飾り付ける彼女のチャームから離れ、ファンタジックな筆致で<人は弱いものよ とても弱いもの>と鮮烈な言葉が並ぶ本作は、冨岡にとって新たな表現を獲得する道のりだったという。幾度も歌詞を噛み砕く中で気づいた、「強く儚い者たち」が描く人間の強さと弱さと優しさ。自分への自信が揺らいだ時期を超え、自らの目標へ真っ直ぐに手を伸ばしているゆえに挑むことができた名曲のカバー。自身を「未熟」と称しながらも、明確な光を胸中に抱く彼女は、より赤裸々な音楽を手に入れつつある。

自分の弱いところを認めてあげて良いと思えた

ーー3月19日(水)に「強く儚い者たち」がドロップされました。今作はCoccoさんが1997年に発売した「強く儚い者たち」にアレンジを加えたものですが、まずはこの楽曲をカバーリリースすることになったキッカケを教えてください。

もちろん、Coccoさんのことは存じ上げていたんですけど、この楽曲と出会ったのはドラマ『HEART ATTACK』がキッカケで。ドラマの主題歌として起用していただくことが決まったことが入り口で、「強く儚い者たち」をカバーリリースすることになりました。

ーー冨岡さんはテイラー・スウィフトをはじめ、カントリーやフォークをルーツにしているとのことですが、Coccoさんが生み出す音楽も生活に密接した素朴さを兼ね備えている印象があって。「強く儚い者たち」に限らず、Coccoさんの音楽に対してどのような側面での共感があったのでしょう。

Coccoさんは裸足で歌われることも有名ですし、開放的で自然と触れ合っているイメージがあると思うんですね。そういった中で、私もオーストラリアの海の近くで生活をしていたから、自分と自然との繋がりを強く感じる部分があって。おっしゃっていただいたように、音楽的にもカントリー系が好きなので、Coccoさんの自然の中で聴くことでより壮大に響く楽曲は私のルーツや故郷と繋がっているかなと。

ーールーツのお話も出てきましたが、冨岡さんはテイラー・スウィフトのカバーからギターを始めたり、SNSに数々のカバー動画を投稿していたりと、ほかのアーティストの楽曲を嚙み砕いていくプロセスを重ねてきたと思うんですよ。その過程の中で培われてきたカバーの手法は、今作でどのように生かされたんですか。

もちろん、弾き語りでカバーをさせていただいていた時も私の声でオリジナル楽曲の魅力をどうやって引き出せるかを考えていましたが、自分の世界観と大きくかけ離れたカバーはしてこなかったんですよ。でも、今回の「強く儚い者たち」はこれまで私が歌ったことのないような世界観を持つリリックや雰囲気だったので、今までのカバーよりも多くの労力を使っていて。歌詞の中でもどこに強く感情を動かされるのかを考えましたし、これまで以上に歌詞を読みこんで、自分なりに意味を落とし込んでいったから、良い勉強になったと思います。

ーーこれまで実施してきたカバーの延長線上というより、別のことに挑戦していくニュアンスの方が強かったと。

そうですね。やっぱり自分の引き出しにない楽曲だったので、「私ってこういう歌詞に感情を揺さぶられるんだな」「こういう言葉に対してこんな歌い方ができるんだな」っていう新しい発見がたくさんあって。自分のことを客観視する機会というか、自分自身と向き合えた時間でもありましたね。

ーーご自身と向き合う中で、「強く儚い者たち」をどのように落とし込んでいったんですか?

さっきも少し触れたんですが、歌詞をひたすら読みこみました。というのも、オリジナルの楽曲からアレンジもガラリと変わって、ピアノやストリングスを加えたり、バラード調になっているじゃないですか。その分、歌が前に出てくるので、Coccoさんの綴っていた言葉たちを自分の経験やパーソナリティ、バックグラウンドと重ねていく必要があって。特に<人は弱いものよ とても弱いもの>という歌詞は、凄く衝撃を受けたフレーズでした。これまで私の楽曲で「弱い」というワードを使ったこともなかったし、強さや弱さを言い切ることって難しいと思うんですよね。どこかで自分のことを大きく見せたくなってしまいますし。でも、その歌詞を噛み砕いていったことで、自分も自分の弱いところを認めてあげて良いと思えたんです。

ーー先ほど、ご自身を客観視する機会にもなったとお話いただきましたけれど、今まで歌ってこなかった世界観を通じて、弱さを赤裸々に表現する重要性を学んだと。

ありのままで良いと思えましたし、これまで私の楽曲はネガティブな感情を歌ったものでも応援歌っぽい曲調になっていたと思うんですよ。そのポップさも好きなんですけれど、時には今作のように全体的な雰囲気を儚くすることも大事だから。もっと赤裸々に自分の感情を前面に出す楽曲を、オリジナル楽曲として持っていても良いなって。

冨岡 愛 – 強く儚い者たち (Music Video) / フジテレビ×米・スカイバウンド共同制作ドラマ「HEART ATTACK」主題歌

強さがあるからこそ弱さもあるし、弱さがあるからこそ強くなれる

ーー冨岡さんは「劣り」や「ジェラシー」を筆頭に、ネガティブな歌詞もポップにシュガーコーティングしてきている印象ですが、それはどのような理由からなのでしょうか? もちろん、ポピュラー音楽を目指す、多くの人に届けることを目指す上での必然でもあるとは考えているのですけど。

言っていただいた理由がドンピシャというか、ポピュラーミュージックやロックを目指す上での曲調でもありますし、自分の本質的な性格にも通ずるものがあって。というのも、私はしんどい時ほど笑顔でいたいと考えていたり、ネガティブな感情を上手に人に伝えられないんですよ。だから、そういう悲しみをポップに伝えていくことが自分の性格にも合っていると思っていた。でも今回のカバーで、自分の弱い一面を見せる時には、無理して明るく振る舞う必要はないんだと思いましたね。

ーーこれまで明るい顔を見せてきた冨岡さんにとって、奥底に眠る悲しみや弱さを前面に出す表現は簡単ではなかっただろうと考えていて。今回、弱さと真っ向から向き合う歌唱ができたのはなぜだったのでしょう。

本当にリリックの力だと思います。「自分の立場だったらどうだろう」と考えながら歌詞を読んでいくうちに、自然と自分の経験がリンクしていったので。特に、この歌は<人は弱いものよ とても弱いもの>という歌詞が2番では<人は強いものよ とても強いものよ>に変わって、最後は<人は強いものよ そして 儚いもの>になっていくんですけど、私はその歌詞からクリームのように強さと弱さが入り混じっている人間の様子をイメージして。だから、歌唱もアレンジも歌詞に沿ってだんだんと強く、壮大になっているんですよ。

ーークリームのように強さと弱さが混ざっているというのは、具体的にはどのような感覚?

人って弱そうに見える方が心強かったり、一見強そうな方が凄く繊細だったりと、ずっと強くいれる人もずっと弱いだけの人もいない気がしていて。強さがあるからこそ弱さもあるし、弱さがあるからこそ強くなれると思う。そうやって分けることができない強さと弱さを、クリームに例えたんです。

ーーよく分かりました。お話いただいた強さと弱さが表裏一体であるという考え方は「強く儚い者たち」を通して獲得していったものなんですかね。それとも、もともと冨岡さんの考えていたことが今回のカバーを通じて言語化されたイメージなのでしょうか。

もともと優しさが弱さに変換されてしまうことに対して悔しさを感じてきたのは、少なからず楽曲と通ずる部分だったと思います。「優しい人は損する」とよく言われることがあるじゃないですか。私はそれが嫌だなというか、本来は素晴らしいことである優しさがネガティブなものになってしまうのが悲しかった。「どんな優しさのバランスで生きていけば良いのだろう」「優しすぎるのも優しくないのかな」と考えている時にこの曲と出会ったことで、改めて優しさについて考えることができました。

ーー先ほども触れていただきましたが、今作の中では<人は強いものよ そして 儚いもの>という強烈な断言を伴うメッセージや、絶対だと信じていた約束がいとも簡単に破られてしまうあっけなさが描かれていて。こうしたスケールの大きい歌詞をなぞることにはプレッシャーもあったと推測しているのですが、冨岡さんはこのリリックに対してどのような態度で臨まれましたか。

正直なところ、私もこの歌詞に対して凄く壮大なイメージを抱いていて。だって、トビウオや海に出てくる様子が描かれている歌詞なんてなかなかないじゃないですか。でも、最終的にこの歌詞は身近なことを歌っているんだと思えるようになったんです。というのも、生きていく上で誰もが「仕事でこうなりたい」「こんな人生を送りたい」といった幸せの基準を持っているじゃないですか。で、その幸せを掴もうとすると、きっとほかの何かがこぼれ落ちてしまう。それはまさしく、「強く儚い者たち」で描かれていることで。

ーー特に<そうよ飛魚のアーチをくぐって 宝島が見えるころ 何も失わずに 同じでいられると想う?>のラインですよね。

そうです。私たちは仕事での成功を収めようとするあまりに家族との時間を失ってしまったり、家族と共に過ごすことにフォーカスしすぎて自分の能力を十分に発揮できなかったりするかもしれない。目指している幸せの価値は人それぞれだとしても、誰もが何かを得るために何かを捨てなきゃいけないジレンマに挟まれていると思うんですよね。そう考えると、本当に人間の本質的なところを歌った楽曲だと思いますし、人の欲深い部分も汚いところも客観視して描かれているんじゃないかなって。最初は壮大さに不安を感じていましたけど、歌っていくうちに次第に近しいものに感じてきたっていう。

悩み過ぎてしまったら何も進まないし、どこかで自分を肯定してあげないといけない

冨岡 愛 – ジェラシー(Music Video)

ーーこれまでのディスコグラフィーを眺めた際に「ジェラシー」以降、冨岡さんの人生観が楽曲へより濃く流れている印象を受けていて。今作も間違いなくそういった流れに連なるものだと感じているんですが、冨岡さんの中で、表現したいもののスケールや焦点を当てているポイントは変化していますか。

あまり言ったことのない話なんですけれど、実は曲作りを始めた17歳の時は恋愛の曲の方が少なかったんですね。10代の後半は自分に自信が持てなかったから、人生観や応援歌を歌うことが多かった。その中で段々と、恋愛を通じて自分の価値観を伝えたり、ラブソングを切り口にしながら音楽への思いを書くようになっていって。「ジェラシー」も人を羨む気持ちを歌った楽曲ですが、今回のカバーを通じて、恋愛という入り口を横に置いた世界観にももう少し挑戦していきたいと思いました。

ーーある種、楽曲を書き始めた17歳の頃の表現に近づくというか?

というよりも、原点が進化していく感じかな。書きたくないのに書いた楽曲は1曲もないですし、どんなことを描いているにしても原点があるんですよ。で、その原点が恋愛を書けない時期だったり、大人になるにつれてラブソングを書けるようになったりと進化している気がします。

ーーおっしゃっていただいた進化の背景には何があるんですかね。

「グッバイバイ」の前、1年くらい曲を書けなかったことが大きかったと思います。その期間はこれまで根拠もなく抱いてきた音楽に対する自信が揺らいでいましたし、「自分は何を思ってこの道で生きていけると感じたんだろう」「自分ってダメダメだな」とネガティブな考えばかりが浮かんでいて。でも、その期間があったからこそ、自分の考え方が変わったというか何もできなかった自分でもどうにか曲を書くことができたから、上手くいかなくても大丈夫だと思えた。もちろん、どんどん上を目指しているので、落ちこむ日もありますけど、「あの時に比べたら頑張ってるよね」「あんなにしんどかったのに乗り越えられたんだから、今もいけるでしょう」ってメンタリティに変わったんです。自分にばっかり矢印を向けなくても良いか、みたいな。

ーー失敗の全てを1人で背負わなくなった。

未だにその責任感はありますけど、やっぱり時には息抜きも大事だと思うんですよ。悩み過ぎてしまったら何も進まないし、どこかで自分を肯定してあげないといけない。こういう考えを持てるようになったことも、進化している部分だと思いますね。

ーーお話いただいたような思考は、楽曲を生み出すことができなかった時期を抜け出せた体験に由来していると思うんですよ。では、どん底にいた時期からV字回復を果たして「グッバイバイ」まで到達できたキッカケは何だったのでしょうか。

当時は、自分のやりたいことを上手くできていなかったから落ちこんでいたんですよね。それこそ、アートワークだったり、作品全体のプロデュースに関しても言いたいことを言えていなかったし。そんな中、一瞬だけ「もういいかな」みたいなことを思った日があって。やりたいことに挑戦しまくって評価されていないわけじゃなく、やりたいことにすらチャレンジできていないと思った。その切り替えスイッチが入ったことで、曲を書こうと思えたんです。

ーーやるしかないと吹っ切れる、みたいな?

そうです。ネジが飛んでいっちゃった。それまでは日本語のボキャブラリーを広げるために英語を入れないようにしていたんですけど、自分で自分の首を勝手に絞めていたルールも取っ払うことができて。好きなように曲を書けたことが大きかったんですよね。

冨岡 愛 – グッバイバイ(Music Video)

ーー今のお話を踏まえた上で、「強く儚い者たち」はどのような位置づけになると感じていらっしゃいますか。カバー楽曲のリリースは冨岡さんにとって、1つの挑戦だと思うのですが。

言っていただいた通り、新たな挑戦ではあって。ここまでお話してきたようにやっぱり自分の中にはなかった世界観ですし、これまでのリリースを振り返っても「強く儚い者たち」だけはちょっと違ったカラーをしていると思うから。でも、この時期だからこそカバーを受け入れられたというか、カバーをしても自分のオリジナリティが消えないことを信じられたと思うんです。オリジナル曲を書けていないのにカバーリリースをする状況だったら焦りもあっただろうけど、今は曲を書こうと常に思えているので。心の余裕があるからこそ、自分の引き出しを増やすためにカバーリリースに踏み切れたのかも。

ーー冨岡さん自身の世界やビジョンが確立されつつあるから、カバーという枠組みを増やす挑戦にも手を伸ばせた。

成立しつつあるというより、自分に小さい光が見えていることが大きいかもしれないです。全員がその未来が見えているわけではないかもしれないけれど、私には自分が進みたい方向も小さい希望も見えているから。歌いたい曲や撮りたい映像、次にやりたいことがいっぱいあるので、そこが強いんじゃないかなと。

22歳の自分で向き合うツアー『TOMIOKA AI 2025 LIVE TOUR Let’s meet on the Dance Floor』

ーー4月13日(日)愛知・名古屋SPADEBOXより『TOMIOKA AI 2025 LIVE TOUR Let’s meet on the Dance Floor』がスタートします。初めての東名阪ツアーとなりますが、どのような気持ちを抱いていらっしゃいます?

東名阪ツアーは1つの目標だったので素直に嬉しいですし、もともと住んでいた大阪でワンマンライブができることも嬉しくて。これまで東京だけでやってきたライブが、東名阪の3カ所でできてしまう。1晩だけのものが3回もできちゃうんだから、最高ですよ。

ーー各所で特別な1日にしてくださいね。改めて、初めての東名阪ツアーはどのような旅路にしたいですか。

1つのスタートじゃないですけど、このツアーを振り返った時に胸を張れるライブにしたいと思いますし、今の私の年齢だからこそ表現できる等身大の自分を出したいです。あとは4カ月連続リリース後初のライブということで、セットリストの雰囲気もガラリと変わるから、新しい表情も見せたいですね。

ーー最後にもう1つ聞かせてください。このツアーを通じて、22歳の等身大を表現したいとおっしゃっていただきましたが、ここで22歳の自分を振り返るとしたらどのような言葉を当てますか。

どうだろうな……でも、22歳って自分が想像していたよりも子どもだなって思うんですよ。高校生の頃から気持ちは変わっていないし、未だに大人の自覚が追いついていなくて。それこそ、私がテイラーを好きになったキッカケの『Red』は彼女が22歳の時に書いているアルバムなんですけど、それを考えると大焦りじゃないですか。だから、今の私が22歳を表現するなら未熟かもしれないけれど、希望も同時にあるので。今の自分と向き合いながら、どんどんステップアップしたいです。

取材・文=横堀つばさ 撮影=松本いづみ

広告・取材掲載