ヒット曲、チャート滞在が長期化 MIDiAが消費の細分化を指摘

英国の音楽専門コンサルティング・ファームであるMIDiA Reserchは、ビルボードのトップ10入りした曲の過去5年における構造的変化を考察。ソングライターの苦闘と音楽消費におけるYouTubeの重要性が浮き彫りになるとともに、今後さらに消費者行動の細分化が進むとの見通しを示した。

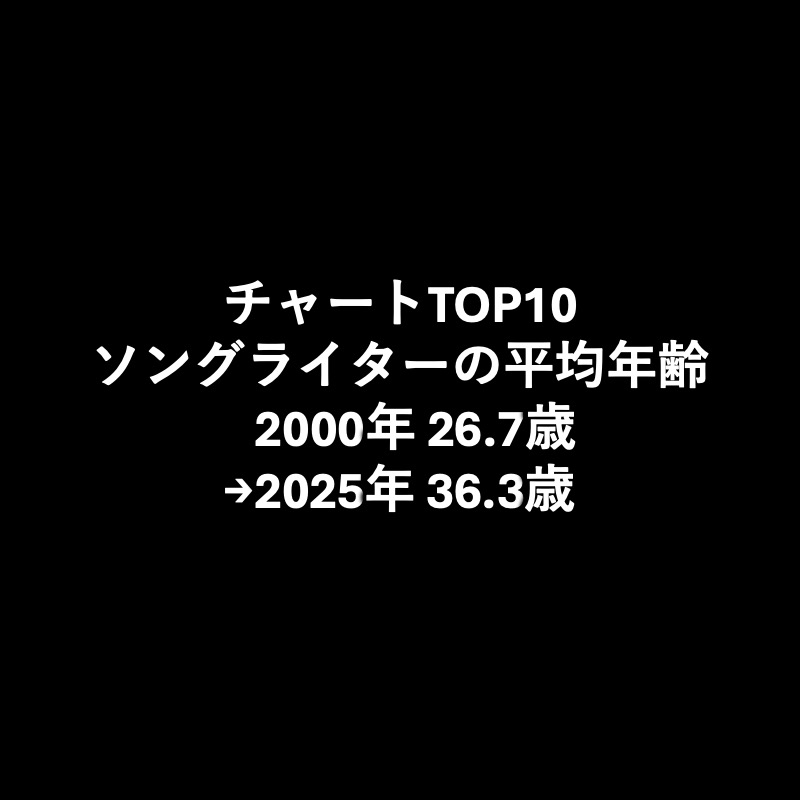

ソングライターの平均年齢は、2020年(7月)が31.1歳、2025年(3月)が36.3歳。ソングライターの28%が「コラボレーターを見つけること/アーティストに曲を売り込むことの難しさ」をキャリア上の最大の課題に挙げている。

ジャンルを見ると、いずれの年もヒップホップがトップだったが、2025年には「ハイブリッド・ジャンル」の曲が多く含まれ、ジャンルのあいまいさが増した。

上位10曲のYouTube再生数は、過去5年で322%拡大。2025年の1曲当たり平均再生数は3億2,260万回で、ロゼとブルーノ・マーズの「APT.」(12億回)を除いても2億2,510万回と195%伸びた。毎月YouTubeで音楽ビデオを視聴する消費者の割合は、2020年の50%から2024年には67%に上昇。楽曲の半数に音楽ビデオがあった。

ホット100の平均滞在期間は2000年に平均19.4週と、2020年に18.6週に縮小したが、2025年には33.3週に大きく伸びた。あるアーティストの複数の楽曲が長期間にわたってトップ10に滞在する現象も見られるようになり、これはロングテール(膨大な音楽カタログ)と消費の細分化が進むことで、ヒット曲が長続きしやすくなっていることを暗示していると示唆した。

(文:坂本 泉)

榎本編集長「もうひとつMIDiAネタ。ビルボードのトップ10入りしたソングライターの平均年齢が2020年は26.7歳だったのが2020年に31.1歳、2025年に36.3歳と高齢化。若手が育ちにくい環境が進んだのは音楽産業全体で考えるべき課題といえる。ジャンルでは常時トップだったヒップホップトップの勢いが落ち、2025年はハイブリッド・ジャンルが強くなっている。これは音楽を聴いている人ならすぐ気づくだろう。上位10曲のYouTube再生数は、過去5年で3倍に。好ましい傾向としてホット100の平均滞在期間は2000年に平均19.4週だったのが2025年には33.3週に。CD時代はリリースのタイミングでドカンと獲って終わりでもよかったのが、サブスク時代は何十度でもずっと聴ける楽曲を作り手も聴き手も求めるようになった。音楽産業100年の歴史を小説化して痛感していることだが、世の中は技術革新で何かが良くなれば、何かが悪化する。だがその悪化を直視すると次の時代に求められている革新が見えてくる。記事にあるとおり「ソングライターの28%が「コラボレーターを見つけること/アーティストに曲を売り込むことの難しさ」をキャリア上の最大の課題に挙げている」ことへのソリューションがSNS時代の今も足りていないのが、その一例だ」

ライター:坂本 泉(Izumi Sakamoto)

フリーランスのライター/エディター。立教大学を卒業後、国外(ロンドン/シドニー/トロント)で日系メディアやPR会社に勤務した後、帰国。イベントレポートやインタビューを中心に、カルチャーから経済まで幅広い分野の取材や執筆、編集、撮影などを行う。

広告・取材掲載