AIが神から人間になった日「AIが音楽を変える日」連載第5回

去年の春、音楽生成AIが脚光を浴びたとき「教授ならどう感じたろうか」と思ったのは私だけではないだろう。稀代の音楽家、坂本龍一が亡くなって1ヶ月と経っていなかったが、名曲「andata」が私の頭の中でずっと鳴り続いたままだった。

物憂げなピアノの紡ぐメロディが、教授の尊敬したバッハを思わせるオルガンに代わり、そこにシンセ・ノイズが重なっていくのだが、その無機質な轟音が胸を締め付けて止まなかった。むしろ荘厳なオルガンは伴奏で、音階のない轟音の方が主人公のようなそこに彼の芸術の軌跡が見える気がした。

この曲は晩年の代表作「async」の冒頭曲だが、そのリミックス・アルバムで教授が「andata」を委ねた音楽家が今回、話したいワンオートリックス・ポイント・ネヴァーことダニエル・ロパティンだ。「どうしたらこんな発想が生まれるのか、ダニエルの頭を覗いてみたい」と教授をして言わしめた電子音楽の鬼才は、「async」の出た2017年に映画『グッド・タイム』でカンヌ映画祭の最優秀サウンドトラック賞を得た。

ロパティンは教授の大ファンでもあるのだが、彼は「andata」のリミックスで不思議なコラボレーションをやってのけた。

芸術家として成熟した教授の音楽が、原曲のバッハ風ではなくロパティン一流のシンセ・コラージュで彩られたのち、YMO風のドラムが付いた80年代風のポップスに融け込んでいく。つまり晩年の教授、ロパティン、若き教授が時空を超えていっしょに音楽を創る。登場人物の時間を操り、意識の交差を描写する小説や映画にも通じる手法だ。

実際、ロパティンは映画狂で、あるとき教授が、好きな『惑星ソラリス』の話題を振ってみたところ、滔々とマニアックな話が続いてどうにも参ったそうだ。

「async」発表の翌年、ロパティンは「神のごとく完璧となったAIが人類の破滅を防ごうとするが叶わなかった」というストーリーを宿したアルバム「Age Of」を出したが、AIと大自然だけが残った物悲しくも美しい地球を描いた最後の曲を、今度は教授がリミックスした。「Last Known Image of A Song」である。

驚いたのは2020年だった。この年、ロパティンは自伝的なアルバム「マジック・ワンオートリックス・ポイント・ネヴァー」を発表したが、80年代にポップスをラジオで聞いて育った少年時代の自分とコラボして、音楽で作りあげた別世界でラジオ放送するという設定だった。アルバムにはポップス界の蕩児ザ・ウィークエンドが参加していたが、この設定に感銘を受け、自作に彼を招聘。ロパティンと共同プロデュースしたアルバム「Dawn FM」は数十億回も再生され、電子音楽の鬼才はポップスでも登りつめた。現代音楽の鋭さとポップスの美麗さを兼ね備えた点でもロパティンは教授と似ているかもしれない。

そして今年9月末、彼は自伝的アルバムの続編を発表した。今作では大学生時代の自分とだけでなく当時、聴き込んでいたポスト・ロックのスターたちと実際にコラボする形で「あったかもしれない」別世界を創出している。

面白いのはクレジットにソニック・ユースのリー・ラナルドやジム・オルーク、シュ・シュのみならず、ポスト・クラシックの旗手ロバート・エイムズが指揮するノマド・アンサンブル、そして生成型AIが入っていることだ。

ある曲には、テキストを入力してプロンプトするとまず画像が生成され、そこから音楽が生成されるAI、リフュージョン(Riffusion)がクレジットされている。アルバムのタイトル曲「Again」にはOpenAI社の楽曲生成AI、ジュークボックスがクレジット。この曲を聴くと確かに自動生成した曲特有の奇妙な響きに気づくが、一曲まるまる生成したわけではない。彼が電子楽器を好むのは、人間を彫刻のように別アングルから描けるからだというが、音楽生成AIの音を混ぜることで自分を立体的に捉えようとしたのだ。

「(生成型AIは)音的にはそこまで印象的でもない。でもアレンジ面ではジュークボックスから特に影響を受けた。リズムと時間が奇妙なんだよ。AIはマジカルな間違いを生成する。僕らが注目すべきはそこだよ」

実はここにこそ生成型AIで、彼の考えが変わった点がある。

過去作「Age Of」では当時、流行していた哲学者ニック・ランドの加速主義に触発されたと告白した。資本主義の弊害を克服したいなら、むしろ経済活動の赴くままに技術革新を加速させればどこかで限界と変容が訪れ、新世界が誕生すると加速主義者は語る。だがロパティンは来るべき新世界をユートピアとして描かなかった。

加速の果てにシンギュラリティが訪れ、人間を幸福に支配しうる完璧なAIが出来ても、加速主義で欲望に歯止めの利かなくなった人類が〝神〟に従うことはなく自然を破壊し、勝手に滅びてしまうだろう、と。

今作の音楽ビデオ「A Barely Lit Path」でも車に乗った二体のマネキンがAIに運転をまかせてチェスや読書に耽るうちに、いつの間にか車は制御を失い、破滅に放り込まれるディストピアを描いている。しかしこの場合、AIは完璧ではなく運転を間違っている。

「初めて生成型AIに触れたとき、『スマッシング・パンプキンズの曲を作ってくれ』って頼んだんだ。うまく出来なかったよ。まるで俺みたいだなって」

AIは生成型に到達して、むしろ間違いが目立つようになった。シンギュラリティが起きてAIが人類の知性を超えても、人間のように間違い続けるAIを神のように崇めればやはり人類は破滅するだろう、というAI観に変わったのだろう。だが、AIは間違えるからこそ一層、人間に近づいたと今の彼は考えている。

「AIに魂があるのか、無いのかみんなが考え出す。そんなパラダイム・シフトの時代に僕らは入ろうとしている」

我々は間違い続ける。だが、そこにこそ新しい芸術や革新が生まれる余地がある。創造性が魂の属性なら、間違いから新しい正解を見出す感性こそ魂の存在証明かもしれない。

ネット掲示板でロパティンは「『Ubiquity Road』という曲は坂本さんに捧げた曲ですか?」と問われ、「そうだね。たぶん、このアルバム全部かな」と答えた。少なくとも魂は受け継がれてゆく。

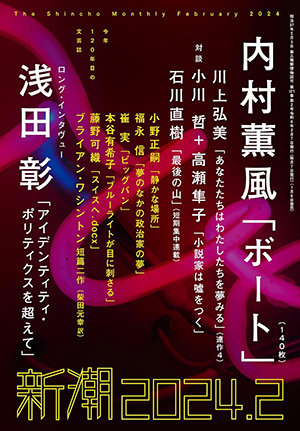

※「AIが音楽を変える日」は現在「新潮」(1月6日に最新号発売)にて連載中。Musicmanでは1月遅れで同連載を掲載していきます。

『新潮』2024年2月号(新潮社)

著者プロフィール

榎本幹朗(えのもと・みきろう)

榎本幹朗(えのもと・みきろう)

1974年東京生。作家・音楽産業を専門とするコンサルタント。上智大学に在学中から仕事を始め、草創期のライヴ・ストリーミング番組のディレクターとなる。ぴあに転職後、音楽配信の専門家として独立。2017年まで京都精華大学講師。寄稿先はWIRED、文藝春秋、週刊ダイヤモンド、プレジデントなど。朝日新聞、ブルームバーグに取材協力。NHK、テレビ朝日、日本テレビにゲスト出演。現在『新潮』にて「AIが音楽を変える日」を連載中。

広告・取材掲載