想像を絶する環境下で繰り広げられた奇跡のパフォーマンス 〜映画『ベイビー大丈夫かっ BEATCHILD1987』公開 音楽評論家 田家秀樹氏インタビュー

1987年8月22日から23日にかけて熊本県阿蘇郡久木野村(現・南阿蘇村)にあるアスペクタで行われた日本初のオールナイト・ロック・フェスティバル「BEATCHILD」。THE BLUE HEARTS、RED WARRIORS、岡村靖幸、白井貴子、HOUND DOG、BOφWY、THE STREET SLIDERS、尾崎豊、渡辺美里、佐野元春ら豪華アーティストが大挙出演し、7万2千人の大観衆を集めたイベントは、その豪雨とともに伝説となった。今年、その伝説が、10月26日公開の映画『ベイビー大丈夫かっ BEATCHILD1987』となって26年ぶりに解き放たれる。映画公開を記念して、当時、取材陣としてイベントに参加し、現在「BEATCHILD」のドキュメンタリー執筆のため取材にあたられている音楽評論家 田家秀樹さんに、イベント当日の様子や当時の時代背景、そして映画について話を伺った。

プロフィール

田家 秀樹(たけ・ひでき)

音楽評論家

1946年船橋市生まれ、タウン誌のはしりだった「新宿プレイマップ」創刊編集者を皮切りに「セイヤング」などの放送作家、若者雑誌編集長を経て音楽評論家、ノンフィクション作家、ラジオパーソナリテイ。著書多数。最新刊に浜田省吾のツアーを追った「僕と彼女と週末に」(幻冬舎)。日本のロック・ポップスを創世記から見ている一人。

映画『ベイビー大丈夫かっ BEATCHILD1987』

10月26日(土)全国一斉公開

史上最低で、最高のロックフェス

“BEATCHILD”が、LIVEドキュメンタリーとして復刻

作品名:LIVEドキュメンタリー『ベイビー大丈夫かっ BEATCHILD 1987』(本編139分)

公開日:2013年10月26日(土)より、期間限定プレミアム上映

上映劇場:イオンシネマ、TOHOシネマズ、Tジョイほか全国80館

料金:全国共通前売鑑賞券2,000円(税込)/当日券 2,500円(税込)

チケット:発売中

イープラス(PC、モバイル共通)

または全国のファミリーマート店内のFamiポートにて

本編出演:ザ・ブルーハーツ、RED WARRIORS、岡村靖幸、白井貴子、BOØWY、The Street Sliders、尾崎豊、渡辺美里、佐野元春 (以上、出演順)

(c)BEATCHILD1987製作委員会

1.

——私自身、洋楽の仕事をしていたもので、「BEATCHILD」というイベントのことをほとんど覚えていないんです。ですから、実際に映画を観て、「こんなすごいイベントがあったのか!」と驚きました(笑)。田家さんはその場にいらっしゃったということですが、当時イベント自体に関わっていたんですか?

田家:いえ、私は単に取材で行っていただけですね。取材もいわゆる新聞社やテレビ局、放送局はほとんどいなくて、音楽雑誌が大半でした。取材陣は大型バス一台で収まっていて、しかも2人用の座席を1人で座った記憶がありますから、せいぜい30人くらいだったんじゃないですかね。

——その当時、イベントについてはどのような告知をされていたんでしょうか?

田家:告知や宣伝は音楽雑誌が中心で、テレビ、ラジオ、新聞ではさほどではなかったと思います。ただ、九州は別で「BEATCHILD」は熊本県民テレビ(KKT)が主催者だったので、九州の中ではかなり色々な宣伝が展開されました。そもそも、「BEATCHILD」は、九州のイベンター くすミュージックの社長である岡本さんとマザーエンタープライズの福田信さんが始まりなんです。熊本に「アスペクタ」という野外設備ができて、これが細川県政による、地元で文化的なことをしていこうという試みの旗揚げだったらしくて、熊本では大きな話題になっていました。ですから、7万2000人集まった中でも、5万人が九州の人たちでした。

——東京ではあまりニュースになっていなかった?

田家:九州の中では本当に盛り上がってたようですけど、東京の媒体の人は「何それ?」って感じだったんじゃないでしょうか(笑)。

▲ハウンド・ドッグ

——「BEATCHILD」の出演者を見ると、錚々たる顔ぶれですよね。

田家:出演者の中で1つ共通項としてあるのが、みんな80年代にデビューした人たちなんです。佐野元春とHOUND DOGは’80年デビューで、白井貴子が’81年。それで、みんなその後に登場しているんです。70年代のロックと、80年代にデビューしたロックは明らかに違うところがあります。70年代には、はっぴいえんど、キャロル、フラワー・トラベリン・バンド、サディスティック・ミカ・バンドなどがデビューしていましたが、大衆的な意味でのポピュラリティを持ち得るところまで行ってなかったんですね。ときに実験的だったり、アンダーグラウンドだったり、あるいは当時の学生運動のような反体制のものを引きずっていたり、そういうロックだったんですよ。

——なるほど。

田家:そういう人たちのやっていたロックは、地方のティーンエイジャー、高校生までは届いてなかったんですね。それで80年代以降の人たちは、普通の10代の喜怒哀楽を唄うようになっていたんですよ。80年代組の突破口である佐野元春の2枚目のシングルが「ガラスのジェネレーション」で、その中で“ガラスのジェネレーション、さよならレヴォリューション”と歌っているんですね。つまり“ガラスのジェネレーション”というのが自分たちの世代のことで、“さよならレヴォリューション”というのは70年世代に対して、ある種、決別のメッセージとなっている。それで“つまらない大人にはなりたくない”と歌っている。それが80年代の人たちにとって1つの旗になっているんです。誰にでもあるティーンエイジャー、成長期の悩みであるとか、痛みであるとか、喜びを歌っていて、そこに尾崎や美里もいたんですね。

▲ザ・ブルーハーツ

——ブルーハーツもそうですよね。

田家:ええ。ブルーハーツもいるし、BOφWYもその流れの中でしたね。「BEATCHILD」はそういった人たちが集まったという意義がすごく大きいと思うんですよ。それで、制作者で言うと、マザーエンタープライズ、ハートランド、ジャグラーという3つの事務所に所属するアーティストがメインですからね。

マザーは尾崎豊、HOUND DOG、RED WARRIORS、THE STREET SLIDERS。ハートランドは佐野元春、渡辺美里、岡村靖幸、白井貴子。佐野元春は自分のオフィスでしたけど、最初はハートランドですし、それで、ジャグラーはTHE BLUE HEARTSですよね。BOφWYはユイですけど、「BEATCHILD」はこの3社がメインですね。

2.

——場所的に雄大なロケーションで、リハーサルをやっている限りでは天気も良くて、ミュージシャンも気分良いだろうなと思いましたけどね(笑)。

田家:私たちはイベント当日に会場へ入ったので、リハーサルの様子は分からなかったんですが、当日に入ったときもやっぱり晴れていましたから、「ああ、こんなに気持ちいいところなのか」というのが第一印象でしたね。ただ、雲の動きが早いとか、天気が変わりやすいから、どうなるかなという懸念はありました。まさかあんな天候になるとは夢にも思わなかったですが。

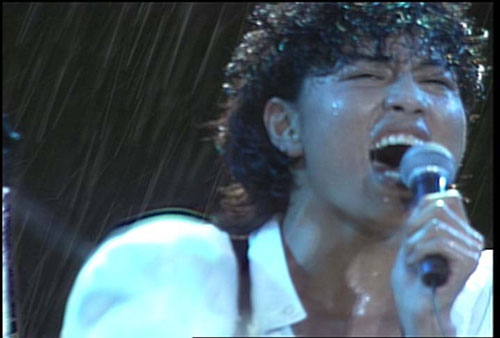

▲岡村靖幸

——それで開演前から雨が降り出したんですよね?

田家:開演前に1回降りましたね。それも尋常ではない雨だったので「始められるのかな?」と思いました。

——ただ、「何があろうと絶対にやるんだ」という気迫が主催者側にあって、止めるという発想は一切なかったわけですよね。

田家:それは押し通したということよりも、続けざるをえなかったというところが正直なところじゃないですか。ここで止めた方が危険だという判断がみんなの中にあったんでしょう。会場には警察も消防ももちろんいましたが、警察も消防も中止命令は出さなかったらしいんですよ。それは後で聞いたんですけどね。中止した方が危険だというのは、警察も消防も思ったんじゃないですかね。

——やはり7万人ですから、何が起こるか分からないですよね。

田家:しかも熊本市内から1時間くらいかかるわけじゃないですか。道路も幹線は一本しかなく、すでに泥沼みたいになっていて、なおかつそこに救急車やアーティストの送迎バスが走ったりしている中、7万人を解散させることは到底できないんですよね。ですから、福田さんは「ここにいることが一番安全です。コンサートは必ず続けます。アーティストも続々到着しています」ということを言い続けたんです。あのスピーチがお客さんの「本当にやれるんだろうか?」「ここにいて大丈夫なんだろうか?」という不安を消すという意味では、すごく大きな作用を果たしましたよね。それでみんな覚悟が決まった、「ここにいるしかないんだ」と思ったと。

——そのスピーチは大きかったでしょうね。

田家:ええ。あれは危機管理の見本のようなスピーチでした。福田さんと春名さんと、もう一人、かなぶんやさんという熊本の人気DJがいて、彼が司会をすることになっていたんですよ。でも、彼は司会ということよりも「お医者さんはいませんか?」とか、そういう話ばかりステージでしていましたね。

——田家さんは会場のどの辺にいらっしゃったんですか?

田家:取材者・関係者用のテントがあったんですね。それは客席の前方の通路からちょっと外れたところにあったんですが、土砂が流れ込んで、椅子も机も置けなくなってしまいましたし、体調不良のお客さんが運び込まれる救援・救護所になったので、そこにいられなくなり、様子を見ながら会場中を転々としていました。私は友達のカメラマンと一緒に行っていたので、最前列とステージの間のスチールカメラマン用の多少雨露をしのげるところに身を寄せて、時々休ませてもらったりしていました。

——酷いときはもう豪雨でしたよね。

田家:すさまじい豪雨ですね(笑)。目も開けていられなかったですね。

——お客さんの痛々しい姿を見て、身につまされるような思いをしましたが、アーティストサイドもものすごく頑張っていましたよね。

田家:そうですね。思うような環境で歌えなくなったときに、そのアーティストの本領であるとか、実力が問われるという意味では、最高の舞台ですよね。

▲白井貴子

——そういった意味で私が一番感動したのが白井貴子さんのシーンでした。

田家:あのとき一番雨が酷かったんですよ。

——ロックコンサートでギターの音が出ないというのは致命的じゃないですか? でも、白井さんはその状況を乗り切りましたよね。

田家:もうドラムの音だけで歌っていましたからね(笑)。BOφWYのときも布袋さんのエフェクターがダメになったり、HOUND DOGのときも楽器の音が出なくなって、鮫ちゃん(鮫島秀樹)がベースを放り投げるシーンがあったり、みんなそういう状況の中で、そういう状況じゃないとできないパフォーマンスをやっていますよね。

映画を観て改めて思ったのは、客席を見るアーティストの目が爛々と輝いているというか(笑)、つまり客席に歌っている人たちが感動している、驚いているんですよね。「俺たちはこれで帰ってしまうけど、お前たちは朝までここにいるんだよな!?」ということの感動が顔に出ていますよね。

——お互いにリスペクトがあったと。

田家:ええ。ですからステージと客席という境界線がなくなっているんですね。同じときに、同じように雨に打たれている、しかも雨の打たれ方は客席の方が酷いわけで、ステージ側が客席をリスペクトしているという非常に珍しい一体感のあるコンサートになっていますよね。

——素朴な疑問なんですが、なぜステージに大屋根がなかったんですか?

田家:実は最初、ステージに大屋根をつけるという話があったらしいんですよ。でも、予算の関係でなくなったと(笑)。でも、あれは大屋根があったとしたら全く違うものになったと思いますし、こういう感動もなかったんじゃないかと思いますね。

3.

——出演したアーティストたちは、このとき、みなさん上り調子のときですよね。

田家:THE BLUE HEARTSもメジャーになってすぐですし、RED WARRIORSも爆発的なヒットになる前、佐野元春が初の単独スタジアムコンサートを横浜スタジアムでやったり、HOUND DOGや渡辺美里が西武球場でやって、BOOWYは武道館くらいですかね。

▲RED WARRIORS

——映画を観て驚いたのが、出演アーティストたちの演奏力の高さなんです。あの環境下でよくあんな演奏ができるなと。

田家:80年代にロックをやろうとしていた人たちが越えなければいけないハードルというのがあって、洋楽に匹敵した演奏力が問われましたから、ここに出ている人たちもそうですけど、80年代から90年代にかけて登場してきたバンドはみんな上手いです。

加えて、みんな自分たちのスタイルを持っていました。THE STREET SLIDERSにしてもそうですし、RED WARRIORSにしてもそうですし、あれだけの雨の中で、あれだけの野外コンサートなのに、しっかりコスチュームを決めているでしょう? それが今のロックバンド、若いバンドとは違うところの一つで、ショーアップされたエンターテイメントを自分たちが魅せなくてはいけないという想いがありましたよね。

▲The Street Sliders

——そして、佐野元春さんが出演する頃には雨は上がっていたんですよね。

田家:ええ。どんな脚本家が脚本を書いても、こんな風に綺麗にあがらないだろう、というくらい見事に雨があがりましたからね。映画のラストシーンでも使われていましたが、あれだけ体力を消耗していたお客さんたちが立ち上がって、みんなで歌うんですよね。下がぬかるんでいて座れないということもあったし、無事に夜が明けたという安堵感もあったのかもしれませんが。

——空が晴れ渡って、佐野元春さんの「SOMEDAY」が流れてきたときには感動しました。

田家:あれは劇的ですよね。神々しいくらいでした。「BEATCHILD」って起こりえないことが起こったり、それを体験したときに、誰もが想像できなかった感動を手にするという体験だったんじゃないんですかね。危険と隣り合わせだったからこそ手にできた感動と言いますか。

▲佐野元春

——そして「BEATCHILD」は伝説のコンサートになったわけですが、終わった後、メディアなどで大きく報道されなかったのですか?

田家:大してなかったですよ(笑)。だから、今回映画化しなかったら「BEATCHILD」は語られないまま終わったかもしれないイベントなんですよ。

——今だったらテレビやラジオが取材に行って、日本中の話題になるような出来事ですよね。これが語られてなかったというのが…。

田家:このコンサートのステージスタッフも含めて、コンサートが時代を作っていくんだ、コンサートがなかったら、俺たちのロックはないんだ、という自負や使命感、情熱が一番あったときでしょうね。このときHOUND DOGは足かけ3年で207本のツアーをやっています。もう、1ヶ月以上家に帰らずに、全国を回っている時期ですよね。そういう想いがみんなにあった分だけ、「メディアには頼らない」という気概につながっていたのかもしれないですね。

——実際に参加した人にしか分からないというのは、ライブ本来の姿なのかもしれませんね。

田家:観に行った人は一生忘れないような過酷な体験をしたにも関わらず、人に話しをしても伝わらない、「そんなことがあったの?」で終わっちゃう(笑)。行った人の中には残っているものの、誰にも語られないまま終わっていたイベントでした。

4.

▲尾崎豊

——当時、カメラが回っていることはご存じだったんですか?

田家:撮っているということは知っていたんですが、これが商品化されるなり、公になるのは多分ないだろうなと思ってましたね。なぜかというと、音響も照明も、これだけ酷い環境でのライブで、例えば、THE STREET SLIDERSやBOφWYみたいに普段は髪の毛を立てたり、セットしたりしているバンドも、2曲目くらいでペッタンコになっちゃっているわけですよ(笑)。そこにはパブリック・イメージと全く違う姿があって、音もギターの音が出ないとか、エフェクターが壊れているとか、通常のライブとは全く違う音になっているし、照明も途中から機能しなくなっているので、ライブ映像として完成度以前の話ですよね。みんな現役で、この何年か後にはピークを迎えるわけでしょう? そういう人たちがその映像・音をよしとするわけがないだろうなと思っていました。

もう一つは、これだけの事務所が絡んでいて、これだけ売れる人たちが集まっているので、権利関係で絶対に折り合いがつくわけがないとも思っていました。ただ、マザーエンタープライズのアーティストだけのフィルムができて、フィルムコンサートは行われたり、テレビでも放映されたんですね。でも、私はそれを観ませんでした。やはり「テレビで観る」ということに対して、どこかで踏み切れないものもありましたし、「みんな出てないのに『BEATCHILD』と言っていいのかな?」という想いも正直ありました。ですから今回、初めて映像を観ました。

——では、福田さんを始めとして、「陽の目を見させよう」という強い意志が働いて、皆さんが努力された結果が今回の映画化であると。

田家:撮影のときに誰が一番お金を出していたのかは分かりませんが、福田さんと監督の佐藤輝さんが資金を用意したという話は聞いていたんですよ。事実そうだと思うんですね。ですから映像化ということに関しては、マザーエンタープライズが一番積極的だったんだと思います。

▲渡辺美里

——豪雨の中での撮影とはいえ、それでもカメラワークは良かったですよね。やはり佐藤輝さんの力が大きかったんでしょうか?

田家:そうですね。佐藤輝さんはもともとテレビマンユニオンにいたんですが、「音楽の映像をやりたい」ということでテル・ディレクターズ・ファミリーという自分の会社を作られて、75年のキャロルの解散コンサートを撮ったんですね。それで70年代もテレビで音楽のドキュメンタリーを作られ、その後、福田さんと出会って、尾崎豊やHOUND DOGをずっと撮っていたんです。そういう流れの中で、福田さんは「BEATCHILD」をドキュメンタリーとして残したいと佐藤輝さんに依頼したんだと思います。

映画化に関してはもう一つあって、ライブビューイングジャパンというアミューズの子会社がありまして、その会社は映画館に音楽のコンテンツを送る会社なんですが、まだ世の中に出ていない映像を流したいということで動いていたんですよ。それで「尾崎関連で世の中に出てはいないものはないか?」という話を、尾崎のプロデューサーである須藤晃さんに持ち込んだんですね。そこで須藤さんが「実は『BEATCHILD』というイベントがあって、福田さんが形にしたがっている」とライブビューイングジャパン代表の御領博さんに言ったんです。

御領さんは元ソニーの洋楽A&Rで、その後、邦楽をやっていたんですが、「BEATCHILD」のときはロック系の担当ではなかったので、「BEATCHILD」のことは何となく知っていたんだけど、現場にはいなかったんですね。それで「是非それをやりたい」ということで、福田さんのところに通われて、映画化が実現したというのがいきさつです。

——そういう後押しもあったんですね。

田家:ええ。問題は音だったんですね。もし、そのままの音だったら多分映画化できないかった御領さんは言ってましたが、マザーエンタープライズの倉庫からPCMが見つかって、全てが解決した。それを佐久間正英さんが見事にディレクションしてくれたというのが今回の音ですね。

5.

▲会場の様子

——田家さんは映画を観て、新たな発見みたいなものはありましたか?

田家:色々ありましたね。当時はステージの様子をあそこまで細かく見えませんでしたしね。例えば、BOφWYの布袋さんのエフェクターがおかしくなったときにローディーの人が表情を変えずに楽器を入れ替えている姿とか、白井さんのときのスタッフの迅速な作業であるとか、やはりみんなスタッフがプロだなというのは映画観て特に思いましたね。

あと、この映画の映像の凄さはバックショットなんですよ。HOUND DOG、BOφWY、尾崎のバックショット。あれは客席が暗いから、雨の水がライトを浴びて反射しているんですよね。もう、あんなに美しい雨のシーンっていうのは、セットでどんなに雨を降らしても撮れませんね。

——すごく興味深かったのは、楽屋や舞台袖でのアーティストたちの様子ですよね。白井さんがステージに出るときとか、何とも言えない表情でしたよね。

田家:彼女は怯えていましたよね。で、途中から肝が据わって開き直ったというか…女はすごいなって思いました(笑)。

——もし、白井さんがあれだけのライブをやらなかったら、続くアーティストたちもあんなに頑張ってなかったかもしれないですよね。

田家:本部で、みんなでテレビのモニターを見ているシーンがあるでしょう? THE STREET SLIDERSだとか、みんな唖然としてモニターを見ている(笑)。その後の出演者たちの熱演も、白井さんが火をつけた感じがありますよね。ステージで「あんたたちも頑張んなさいよ」って体を張って言っているようなものですから。

▲会場の様子

——今、若い人たちにこの映画を観てもらうことに、田家さんはどのような意義を感じていますか?

田家:まずは26年前にこんなイベントがあったことを知ってもらいたいというのが一つあります。それから、最悪の環境の中であれだけのパフォーマンスをしたアーティストの覚悟、そして、お客さんたちの覚悟を見てほしいですね。お客さんが意識をなくして運ばれていく途中に演奏が始まって、自分の好きなアーティストだったりすると、その倒れていた女の子たちが、起き上がって客席に戻ろうとするんですよ、あんな泥沼みたいなところに…体も冷えきっちゃっている男の子たち、女の子たちが、演奏に応えようとするんです。彼らが音楽にそこまで何かを託していたということを知ってほしいというのはありますね。

それと、野外イベントというのは、ひょっとしたらこういうものなんじゃないのかな? ということを考えてほしいというか。今、フジロックにしても、ライジングサンにしても、すごく整備されていて、みんなが楽しめるような状況が作られているでしょう? それはそれで素晴らしいことなんですが、気を失うほど過酷な環境で、みんなでコンサートを体験して、共有して、実感したんだというのが、もしかしたら野外フェスの究極の姿なのかもしれない、と思うと、今のフェス慣れしている子たちに「BEATCHILD」はどんな風に受け止められるんだろう? という興味はすごくありますね。

この「ベイビー大丈夫かっ」という映画タイトルは、ステージでミュージシャンが客席に向かって言っていた言葉ではあるんですが、今の音楽を聴いている若い子たちとか、音楽業界に関わっている人たちに、この頃のような情熱や確信や覚悟があるのだろうか? 大丈夫だろうか? というように問いかけている二つの意味を込めてますね。

——若い人たちにこの映画の話をすると「何十年も前に初回のフジロックみたいなことがあったのか」と言うんですね。

田家:初回のフジロックにも行きましたけど、正直「なんでこれくらいで騒いでいるんだろう?」と思いましたね(笑)。フジロックに行っている人は必ず観るべきですよね。しかも、1回目のフジロックに行って「大変だったよ」と言っている、それが勲章になっている人には観て欲しい映画ですよ(笑)。

——(笑)。そんなレベルではなかった?

田家:そうですね(笑)。でも、あそこに朝までいて、音楽をどこまで楽しめたかはわからないですけど、楽しんだという領域を超えたくらいに音楽を浴びた、身体に刻んだ10代がいたということは知ってほしいですね。

——逆に実際にイベントに参加していた方にとっては、この映画はどの辺りが見所でしょうか?

田家:やっと俺たちの記念の証ができたよな、という感じですよね(笑)。人に言っても説明できないことが、やっとこの映画で分かってもらえるわけですから。「あそこにいたことを誇ろうよ」とあの会場にいたみなさんと分かち合いたいですね。

広告・取材掲載