スターの概念を打ち破ったビートルズとの日々 元『ミュージック・ライフ』編集長 星加ルミ子さんインタビュー

音楽ファンなら一度は目にしたことがあるビートルズと着物姿のうら若き女性の写真。その若き女性こそ若干24才の星加ルミ子さんその人だ。『ミュージック・ライフ』編集長として単身ロンドンへ乗り込んでビートルズの取材を実現させた星加さんとはいかなる女性なのか? そのキャリアからビートルズとの交流まで話を伺った。

※2016年3月8日に亡くなった5人目のビートルズ、ジョージ・マーティン氏のご冥福をお祈りいたします。

PROFILE

星加 ルミ子(ほしか・るみこ)

元『ミュージック・ライフ』編集長

1940年北海道生まれ。東洋女子短期大学英文科卒。

61年、新興楽譜出版社(現シンコーミュージック・エンタテイメント)入社、ミュージック・ライフ編集部に配属される。65年、ロンドンに渡り、日本人ジャーナリストとして初めてビートルズとの単独会見に成功。75年、シンコー・ミュージックを退社まで編集長として活躍。以後、フリーの音楽評論家として現在に至る。主な著書に、「太陽を追いかけて」、「ビートルズとカンパイ」(シンコー・ミュージック刊)などがある。

6月にはビートルズの来日50周年を記念して、大々的なイベントを行う予定。

- 「それが熱いか冷たいか、わかってから触りなさい!」好奇心旺盛だった少女時代

- ジャズ喫茶や寄席に入り浸った東京での学生生活

- 『ミュージック・ライフ』との運命的な出会い

- ビートルズに会うために「日本刀をもって行こう!」

- 着物をきっかけに即打ち解けたビートルズとの初対面

- 「ポールさんと握手したのはどっちの手ですか?」

- ジョン・レノンは日本で「ビートルズは解散だ!」と叫んだ

- 若い人たちは一流のものを聴きなさい

「それが熱いか冷たいか、わかってから触りなさい!」好奇心旺盛だった少女時代

——星加さんは北海道の出身だそうですね。

星加:生まれたのは札幌なんですが、1年くらいで父が富良野の隣にある赤平市に転勤になりました。赤平市には三菱がやっている雄別炭鉱の大きな営業所があって、社宅が何棟も建っているんですが、そこで小学校2年生まで過ごしました。赤平は本当に何もない土地だったんですが、すぐ近くに空知川という川が流れていて、夏になったら友達と川に飛び込んで遊んでいましたし、社宅の子供たちだけでもすごい人数なんですが、みんな一緒になって広場で遊んでいました。

——幼少時代は北海道の大自然と触れ合っていたんですね。

星加:子供の頃にああいうところで過ごしたことは良かったですね。炭鉱というのはすごく過酷な環境で、ボタ山の下に炭坑夫の人たちが家族連れで住んでいました。私の父は営業関係の仕事だったので、あんまり接点はなかったんですけどね。ただ、赤平市はマイナス20℃とあまりにも寒くて、妹と弟が肺炎になってしまったんです。それで父は1年8ヶ月くらいで転勤願いを出して、青森県の八戸市に引っ越しました。八戸は長くて高校卒業するまでいました。

——幼少時代はどのようなお子さんだったんですか?

星加:好奇心が強かったですね。「それが熱いか冷たいか、わかってから触りなさい!」ってよく言われましたね。

——思った瞬間にすぐ手が出る(笑)。

星加:そう(笑)。

——音楽との出会いは?

星加:うちは変わった家で社宅の客間に楽器が置いてあったんです。アコーディオンとギター、サックス、オルガン、三味線などが置いてあって。 誰も弾いていませんでしたし、どうやらもらってきた物のようなんですが、友達の家に遊びに行くと、客間に綺麗に花が飾ってあって、「あなたの家が変わっているのよ」なんて言われましたね(笑)。でも、うちの家族は音楽が好きだったんですよ。ポータブル蓄音機でヴィヴァルディとか聴いていましたからね。その頃、母が「うたのおばさん」という、松田トシさんと安西愛子さんが童謡を歌う番組を聴いていて、家事仕事をしながら母が童謡を口ずさんでいるのを聴いていたので、私も童謡が好きになり、大きい声で歌っていましたね。

——歌はお上手だったんですか?

星加:普通でしたよ(笑)。八戸に引っ越してすぐに、お正月の準備で母が美容院にパーマをかけに行って、私もついて行ったんですよ。そうしたら美容師さんたちが私を見て「ひばりちゃんに似てない?」とか言い出して、真ん中分けで三つ編みにされたりしたんですよ。その話を母が自慢したのかわからないですが、学校に行っても「ひばりちゃんに似てる」って言われ、からかって「歌って!」と言うんですよ(笑)。それで黒板の前で「東京キッド」とか歌ったりしました(笑)。

——人気者だったんですね(笑)。

星加:4回小学校を転校しているんですが、どこにいってもいじめられた記憶はないですよ。人懐っこいというか。言葉もすごく珍しがられるんですが、八戸のズーズー弁も1ヶ月経てば覚えましたから、すぐ友達もできて仲良くなって。

——八戸高校時代は将来に対してどう考えていたんですか?

星加:母からは「薬科大学に入りなさい」と言われたんです。「これからは女の子も資格を持たなくては駄目」「あなたは薬剤師か栄養士になりなさい」と言われて。ですから、漠然と薬学部に行くんだと思っていました。私の通っていた八戸高校は、半分受験校みたいな学校だったんですよ。ミニテストをやって全部貼り出すような受験ムード漂う学校でした。

でも2年生の暮れに母が突然亡くなりまして、妹は6歳、弟は9歳と小さかったですし、「何かあったらこの子たちが可哀想だ」と思って、私は大学なんて行かなくてもいいと思うようになりました。父はそのとき何も言わなかったんですが、高校3年生のときに「東京の本社へ転勤になるように頼んでおいたから、お前は先に上京して受けたい大学を受けなさい」と言われました。でも、高校3年も半分を過ぎていましたから、大学を目指すのは遅かったんですよね(笑)。先生も「今からじゃ遅い。しかも薬学部ってお前理系は全然ダメだろ」って(笑)。考えたら私は英語が好きだったけど 理数全くダメだったんです(笑)。だから学校の先生になれる資格を取れるような文学部とか、社会学部に入れるようにと、もうそれから勉強し直しました。でも薬局をやっている知り合いのおじさんの顔を立てること、と母の遺言みたいなものもありましたから、薬学部も一つ受けたんです。

——一応受けたんですか?

星加:ええ。1月の末くらいに。時間もないしやる気もなかったので全くダメでしたけどね(笑)。それで気がついたら他の大学もみんな募集を閉め切っちゃって、受験も終わっているんですよね、2月の終わりくらいなので。それで先生に探してもらったら「英語重視の短期大学が二次募集を3月にするから、お父さんと相談して、もしそこに行く気があるなら」と言われました。英語の試験で入れるし、英語は好きだから「これだ!」と思って、家に帰ったら父が翌年の東京への転勤が内定していたんですよ。だから1年間だけ大学の寮に入ることを条件に東洋女子短期大学を受けて、合格しました。

ジャズ喫茶や寄席に入り浸った東京での学生生活

——東京での学生生活はいかがでしたか?

星加:東洋女子短期大学は、最初の1年間は教養課程で、法律もやらなきゃいけないし、哲学もやらなきゃならないような、一般教養としてはグレードが高い講義ばかりで(笑)、先生たちもみんな東大から来たすごい先生ばかりで難しいことばっかり言っているんですね。それですっかり興味を失いましてね。1年生は代返を頼んで2年生になったらまともにやろうと思って何をしたかと言いますと、当時流行っていたジャズ喫茶「銀座ACB」とか、ああいうところに入り浸るのね(笑)。

——(笑)。

星加:あと、お金がないときは新宿の末廣亭、あそこは昼間、学生割引100円で入れたんですよ。5時になったら出されるんですけど、落語の好きな女友達2人とお金を出し合って助六寿司を買って、1時の開場から5時まで末廣亭にいました(笑)。私も落語の世界はそんなに詳しくないですが、後に立派になられた人たちが前座とか二つ目の時代をいっぱい観ています。早くに亡くなってしまった古今亭志ん朝、当時はまだ朝太って名前でしたが、彼も前座時代を聞いています。その時間帯は客も5〜6人しかいないんですが、そんな時間にくるような男の人ですから、競馬の帰りに寄ったとか、みんな口が悪くて(笑)。

——ヤジとか凄そうですね(笑)。

星加:そう、ヤジとかすごく面白いんですよ(笑)。当時はアルバイトするにしてもコンビニがあるわけじゃないので、家庭教師ぐらいしかなかったんですが「中学生のガキ相手に家庭教師なんて!」って思っていましたから…(笑)。で、あるときに文化放送の「キスミー素人ジャズのど自慢」という番組を知って、「こんなのがあるんだ!」とすぐ文化放送に電話したんです。そうしましたら「オーディションがあるから文化放送にいらっしゃい」と。

——「思った瞬間に手を出す」ですね!(笑) それは歌うつもりで連絡したんですか?

星加:そうです。それで慌ててレコード屋に行きまして、そのときに流行っていた「テネシーワルツ」の歌詞を読んで、非常に簡単な歌詞ですから丸暗記しました。あとはちゃんとメロディに乗るかどうか(笑)。

——結構いい加減なやり方ですね…(笑)。

星加:全然いい加減ですよ(笑)。そもそも決められた日にオーディションへ行きましたら、そのオーディションを受けに来た人たちが3〜40人いるんですよ。横山さんというディレクターの人がドラム、後に有名になる鈴木邦彦さんがピアノ、あとベースの人のトリオで伴奏してくれたんですが、30分番組ですから4人〜5人しか合格しないんですが、受かったんですよね。

——さすがは美空ひばり似ですね(笑)。

星加: (笑)。それでその番組担当のディレクターで桜井陽子さん(故人)という、「おようさん」と呼ばれた名物女性ディレクターが文化放送にいまして、その人が私を呼んで「毎月1回オーディションをするんだけど、これだけたくさん来ても全然ダメなときもあるのよ。そういうときに名前を変えて出てくれる? 1回3000円あげるから」と言われたんですよ。それでお金に目がくらんで「良いですよ」って(笑)。その代わり「1曲覚えなきゃダメよ」と言われて、「あなた学生でレコードプレーヤーとかないんだったら、ウチのブースを使っていいし、そこであなたが歌う曲をわたしが選んであげるから」と言ってくれました。それから、ニール・セダカの「THE DIARY(恋の日記)」という曲とか何曲か。ほとんど毎週覚えさせられたんですよね(笑)。

——ほとんど毎週、名前を変えて出演されていたんですか?

星加:そう(笑)。テレビと違いますから、ラジオで良かったですよ。

——「何か毎週同じ声が聞こえるような気がする」って思った人もいたかもしれないですね (笑)。

星加:そうかもしれませんね(笑)。それで「中野から来ました山田花子です」とか「青梅市から来ました○○です」みたいなね(笑)。私はバイトができるということと、それからキスミー化粧品提供の番組で10社くらいスポンサーがついていたので、何とかモナカとか、カネボウのシーツとか、いっぱいくれるんですよ。

——おいしいバイトですね。

星加:物は貰えるわ、バイト料は稼げるわ、好きな歌は歌えるわで、学校を卒業するまで2年間その番組はやっていました。まじめに勉強してれば、何年か後に渡航したときにもっと役に立ったんでしょうけど、こんなバイトで忙しくて、せっかくネイティブスピーカーのイギリス人先生が週2回も来てくれていたのに、代返を頼んでたりして(笑)。

——でも英語はその時代に鍛えられたんでしょう?

星加:もともと英語は好きでしたし、映画の字幕なしに観られたらどんなに良いだろうと、中学生くらいのときから思っていましたからね。それから、アメリカの英語の歌も好きでしたし、英語というものに対して特別な思いはありました。だから真面目に1年間だけでも、きちんと学校に行っていればと、ビートルズ取材のときどんなに後悔したか分かりません(笑)。

『ミュージック・ライフ』との運命的な出会い

——卒業後はどうされようと思っていたんですか?

星加:卒業の半年前にたまたま銀座のACBで、私の好きなジミー時田とマウンテン・ブルー・ボーイズが出ていまして、友達を誘って行ったんですよ。そうしましたら、テーブルに雑誌が置いてあったんですよ。それが『ミュージック・ライフ』で「こんな雑誌が日本にあったんだ!」と。その頃の表紙は、坂本九さんだとか弘田三枝子さん、森山加代子さんだったんです。

——それって雑誌も曲(訳詞)も草野昌一(漣健児)さんが作られていたんですよね。

星加:そうです。レコードの発売元の東芝に草野さんの弟、浩二さんがいらっしゃって。いいコンビでしたね(笑)。でも、私はなんで表紙に日本人を載せているのか?と思ったんですよ。中を見たら結構プレスリーとかポール・アンカだとかが載っていて、面白い本があるなと。それで奥付に編集後記が書かれていて、そこに誰か2〜3人が書いている中に「あー、忙しい!忙しい! 誰か手伝ってくれる若くて可愛い女の子はいないかな」って書いてあったんですよ(笑)。そのときは就職するというよりも、アルバイトでこういうところに行けたら生のニール・セダカの写真も見られるかもしれないし、良いじゃないと思って、次の日にすぐシンコーへ電話したんです。

——いきなり電話してしまうなんて行動が早いですね。

星加:思ったらすぐに手を出す、ですから(笑)。そうしましたら「明日10時に会社へ来て」と草野さんが言ってくれたんです。そうしたら当時は新興音楽出版社という名前で、浅草橋にあったんですよね。戦争で焼け残ったようなもの凄い古いビル、メリヤスビルの倉庫の2階に会社があって、人数も30人いるかいないかだったと思います。今にも倒れそうなビルで、入り口に汚い字で「新興音楽出版社」と看板に小さく書かれている。「えー、こんなところ? もう嫌だ」と思ったんですが、折角来たんだから、様子だけ見ておこうと。

すると突然「ワハハ!」と笑い声が聞こえたんです。みんな「パイナップルがとれた!パイナップルがとれた!」と叫んでいるんですよ。私は、この会社は本を出しているだけじゃなくて、ハワイかなんかにパイナップル工場でも持っているのか?と思ったんです。それで、もしかしたら缶詰じゃなくて、生のパイナップルが食べられるかもしれないと思って、フラフラと…(笑)。後で分かったんですけど「パイナップル・プリンセス」という曲の著作権が取れたっていう意味だったんですね(笑)。

——でも、そのときはパイナップルにつられて…(笑)。

星加:つられてドアを開けたんですが、草野さんから「こっちへおいで」と手招きされてテーブルの前に座らされました。そしていきなりビルボード誌の一面を開いて、そこにある記事に赤で印をつけて、私に「これを訳してごらん」と言うんですよ(笑)。私はそういうところ意地っ張りというか、そこで「分からない」とは言えないですし、恥かいてでもやってやろうと思いました。それでじっと眺めていたら、本当に10行くらいの小さな記事なんですが、見覚えのある顔が写真に写っている。「あ、ルイ・アームストロングだ!」って。それでルイ・アームストロングのことが書いてあるんだと分かって、読んでいったら「ミュージカル『MAME』」とあって、「ルイ・アームストロングの新曲はミュージカルの『MAME』の主題曲」と訳せたんです。基本的な情報とあとは付け足しですよ(笑)。想像力で(笑)。

——(笑)。

星加:それですっかり気に入られまして、「君、明日からいらっしゃい」とその年いっぱいバイトしていたんですが、年が明けて父から「お前、就職するんだろう?」と言われました。父は三菱ですから自分の傍系の会社、三菱商事とか、できれば三菱銀行とか、そういうところに入ってもらいたかったんですね。でも、銀行もダメだし、三菱商事が何するところかも分からない(笑)。まして、お茶くみするようなところに入っても私は役に立たないと思っていましたから、「お父さんいいよ。私は自分で仕事を見つけてくるから。心配してくれなくてもいいよ」と言って。

それでどこに行くとも決めないまま 、卒業間近になりまして、草野さんが「どこか就職決まったの?」って言うから「何をしようか迷っています」と言ったら、「だったらうちにおいで」って言うんですよ。音楽著作権のことやるようになって人手が足りないから「『ミュージック・ライフ』を手伝ってくれないか?」って言われて、私はすっかりその気になり、初任給いくらとか全く聞きもせず翌日から出社して、4月から正式な社員として勤め出しました。

——ちなみに当時の『ミュージック・ライフ』はどのくらい売れていたんですか?

星加:当時『ミュージック・ライフ』は100円で、5万部出したら4万部が返本されてきたらしいです(笑)。そうやって会社の中でみんな自嘲しあっているくらいの小さい専門誌でした。

——そうだったんですか…それにしても星加さんは成り行き任せに見えて、全く遠回りしていませんよね。やりたいことに一直線に向かっているというか。

星加:そうですね。世間知らずで、怖いもの知らずでしたからね。

——いつから編集長ということに?

星加:それこそビートルズに会いにいくときですよ。いきなり草野さんが「編集長の名刺を持って行け」って(笑)。出発の1週間くらい前ですよ。

——会いにいくときに編集長って名乗った方がいいだろうということですか?

星加:そうです。そこからずっと編集長でした。

ビートルズに会うために「日本刀をもって行こう!」

——どういったいきさつでビートルズに会いに行くことになったんですか?

星加:63年にビートルズが出てきたときは、私みたいにアメリカン・ポップスをずっと聴いてきた人間にとって、彼らの音楽はずいぶん違った音楽に聴こえましたけど、そんなに特別なものとも思いませんでした。それで64年になるとアメリカでコンサートをやって、ものすごかったというニュースが入ってくるんです。でもたいした情報はない。そのうちに日本でも「どんな情報でもいいから知りたい!」と思う子たちが増えてきて、「これはネタ集めしなきゃ!」と奔走したんですが、全然ネタがないんです。

そして64年の秋にマネージャーのブライアン・エプスタインに取材依頼の手紙を出したら即座に「Absolutely Not!」という返事が来て(笑)。で、その拒否の理由が書いてあったんですが、ビートルズは世界中のメディアからオファーが殺到しているので1社だけってわけにいかない、と。それで年が明けて65年になってからですが、「6月いっぱいはEMIのスタジオでレコーディングしているから、そのときに4人を取材するのが一番いい。日本にいないでイギリスにいらっしゃい。来たら私たちは最大限サポートをするから」と連絡が来たんです。

それで私たちは行くからにはブライアン・エプスタインが絶対にノーと言えないようにしようと、いいおみやげをみんなで1週間くらい考えたんですけど、良い案が浮かばないんですよ。カメラ好きと聞いていたから魚眼レンズとか考えたんですが、高価だし重たいんですよ。それである日NHKのニュースで黒澤明が海外の映画賞をもらったニュースが流れていたんですよ。「七人の侍」の映像とかも流れて。そのときに「日本刀」がふっとひらめいたんです。

——すごいアイデアです。

星加:「日本刀をもって行こう!」と。イギリスは騎士道の国ですから、日本のサムライ、武士道も通じるだろうと思ってね。しかも絶対本物じゃなきゃダメだって言い張りました。そうしたら、草野昌一さんのお父さんの貞二さんがまだ会社に出ていらっしゃって、「ちょっと親父に相談してみる」と言って3日くらいでいい日本刀が入手できました。そして会社に届いたのをちょっと見たら、重いし、長いし、もの凄く恐い。抜いたらギラッという感じで、一瞬「これ1本だけ持って行ったらヤバイ!」と思ったから、ダミーとしてイミテーションも持って行くことにしたんです。同じ骨董品屋さんに頼んで、同じような長さの4本。だから全部で5本持っていったの。

——実はすごく考え抜いたアイデアだったんですね。4本作った真意は税関対策ですか?

星加: 1965年当時の日本は暴対法というのができて、銃刀法がもの凄く厳しくなったんです。これは草野さんのアイデアだったんですけど、荷物の中に入れずに、手荷物で持って行けと。紙袋に入れてさりげなく税関に持っていった方が絶対良いからと。それから、その刀の値段も教えてくれなかったんですね。日本に帰って来てからですよ。あの刀がマンションの部屋を1つ買えるぐらいの値段だったと言われて「聞かなくて良かったな…」と思ったんですけどね(笑)。ですから、世間知らずの私は全く悪びれることもなく本物と偽物の両方を持って出発しました。

——どういう経路でイギリスへ行ったんですか?

星加:羽田から出て、まずドイツのハンブルグへ行ったんです。というのは、ビートルズが最初に人気が出たのがハンブルグのカイザークラブやスタークラブといった小さなライブハウスだったので、もしビートルズに会えなかったときのために、そういうビートルズにゆかりのあるところを回っておこうと考えたんです。

——なるほど…。

星加:色んな写真を撮ったり話を聞いたり、というミッションもありましたので。まずハンブルグへ行って、それでビートルズが行ったといういくつかの会場へ行きました。店の前にたむろしていた女の子とか支配人にそのときの様子を聞いたり。

——ところで取材には何人で行ったんですか?

星加:1人です。羽田からは全く1人です。ドイツでも写真は全部1人で撮りました。

——しかも日本刀を5本も持って。

星加:はい(笑)。宅配便なんてありませんからね。スーツケースと、あとで表紙になったビートルズ4人の鉄兜を持ったりなんかして。よくあんなものを持てたなと思うくらい(笑)。

——1人だともの凄い荷物ですよね(笑)。

星加:そうですよ。それで2つのスーツケースを預けて。また手荷物ももの凄い数を持っていました。その中の1つが日本刀5本入れた紙袋でした。

——ドイツの次はどちらに行かれたんですか?

星加:ドイツの次はパリに入って、1週間滞在したんですが、ここでカメラマンの長谷部さんと合流しました。あと、ニューヨークの音楽出版社に務めていた日系のジョー・宮崎さんという人がアシスタントに来てくれて、ロンドンに入ったときは3人ですね。それまでは全くの単独行動でした。当時のパリはシルヴィ・ヴァルタンとかフレンチ・ポップスが大流行していたので、「ついでだからパリも寄ってよ」とフィリップス・レコードから取材費をいただいていたんです(笑)。

——ちなみに日本刀の件は税関でとがめられなかったんですか?

星加:ハンブルグ〜パリ、それからヒースロー空港ですから、全部で5カ所税関を通ったんですが、当然、どの税関でも「これは何だ」って言われますよね。当時、普通の人は海外に長く滞在できないし、外貨もたくさん持ち出せない時代でしたが、特別な理由のある人は、きちっと外務省に申請すれば身分証を出してくれたんです。ですから税関ではその身分証を見せつつ「これはおもちゃでお土産です」と説明すると、5カ所とも「OK, Have a nice trip!」なんて言って、送り出してくれました(笑)。

着物をきっかけに即打ち解けたビートルズとの初対面

——ロンドンに着かれてからは?

星加:とりあえずはEMIの方と一緒にエプスタインのところへ挨拶に連れて行ってもらったんです。そうしたら、彼は「ああ来たのか」みたいな感じで、全然ノー・リアクションで。そのときはわざと刀は持って行かなかったんです。いきなりそんなものをあげるというのは、やっぱり失礼ですしね。次に会うときに機会を作って貰った方がいいと思ったんですね。

——24歳にして、すごくわきまえていますね。

星加:1人になれば、人間って何でもできるんです(笑)。頼る人がいなければ自分の知恵でどうにかするんですよ。

——でも、普通はそんな冷静に物事を考えられないと思います。

星加:でも、そうするしか仕方なかったですからね。それで、そのときは挨拶だけで「3日後にもう1度ご挨拶に伺いたいんですけど」と言ったら、あっさりアポイントが取れて、そのときに「実は日本からあなたに特別なプレゼントを持って来ました。気に入ると良いんですけど」と刀を渡したんです。そうしたら「何だコレは!」と(笑)。実はその刀の解説書をトランスレーションして一緒に持っていったんですよ。でも、そんなものを読むまでもなく、刀を抜いたらギラギラしている。ブライアンは本物の迫力に魅了されていました。

——本物を前にしたら説明なんていらないと。

星加:ブライアンの後ろに世界地図が貼ってあって、ビートルズがコンサートに行ったところに赤い印をつけていたんですが、秘書にそれを全部外させて、フックをその場で打ち付けて、刀をかけたんですよ。その間、わずか15分くらいです。私は思わず「やったー!」思いましたね(笑)。その価値が分からない人にあげても仕方ないですけど、彼は分かってくれたんですね。

ところが、彼はビートルズにいつ会わせると一言も言わないんですよ。それで「君はいつまでロンドンにいるつもりなんだ?」と私に訊いてきたんです。だから、私が「ビートルズに会わせていただけるまでは日本に帰れないことになっています」と答えました(笑)。「もし私がビートルズに会えなければ、テムズ川とかドーバー海峡に身投げしなければなりません」と。よく言えたなと思うんですけどね。

——普通は言えませんよね(笑)。

星加:そうしたら、ブライアンは「アハハ」と笑って(笑)、「だいたいいつまでいるつもりなんだ?」と。私は「最低3週間ロンドンにいて、それからアメリカに行くつもりだ」という話をしたんですね。イギリスのあとはアメリカに行って、色んなミュージシャンとアポイントメントを取っていると。エルビス・プレスリーとか、サイモン&ガーファンクルとか、ボブ・ディランとか…とでまかせを言ったんですよ。誰もアポイント取れてないんですけどね(笑)。サイモン&ガーファンクルだけは本当だったんですけど、エルビス・プレスリーなんて取れているわけがない。でも会う予定でいるからと言いました。

——やりますね!(笑)

星加:慣れてきたらもうこっちのものですからね(笑)。英語、なんだかすらすら言えるようになってきていましたし、ロンドンに居ることなんかすっかり忘れちゃって、エプスタインに「できれば16日にはニューヨークへ発ちたいんだ」と言ったんですよ。それで、15日に会わせてくれたんです。これは後で聞いて「先に言ってよ!」って感じでびっくりしたんですが、EMIが言うには、イギリス人の場合、礼儀として、記者がVIPに会うときに、記者がそこを立ち去る前の日か、あるいはVIPが訪ねてきて、そこを立ち去る前の日に取材するというのが慣例なんだそうですよ。でも、そんな慣例知らねえよって(笑)。

——(笑)。

星加:だったらもっと早く言ってくれれば良いじゃないのって(笑)。いつもEMIのスターンさんという偉い方が一緒に行ってくださっているわけですから、スターンさんが一言そう言ってくれれば、私も「じゃ、15日に会えるかな」と安心できたわけじゃないですか。でも、スターンさんは生粋のイギリス人で、イギリスから出たことがない人だから、どこの国もそうだと思っていたらしいんですね。「え、日本は違うの?」とか言われて(笑)。

——そして、ようやくビートルズとの対面になるんですね。

星加:レコーディングの終わった夕方5時くらいに彼らに会いました。彼らはもう帰るだけだったのを「取材が1人来る」ということで、スタジオで待っていてくれたらしいんですよ。それでスタジオへ行って、まず入ったのがミキシングルームですね。そこにはジョージ・マーティンがいたので、まず彼に挨拶をして、それで、地下がレコーディングスタジオになっているんですが、珍しい格好をした見たこともない女の子が上でジョージと話していると、みんなこっちを見上げているわけですよ(笑)。

——「あの子は何だ?」と(笑)。

星加:そう(笑)。そしてジョージ・マーティンが「下に行こう。4人が待っているから」と。そうしたら4人がみんな手招きしているわけですよ。階段があっちにあるからと一所懸命教えてくれたりして(笑)。そこからの私は、全くの雲の上を歩いているみたいで、ほとんど記憶は定かじゃないですけど(笑)。

——いや、誰だって舞い上がってしまうと思いますよ(笑)。

星加:それで下に降りましたら、ジョージ・ハリソンがパーッと駆け寄ってきて、私の着物に触りまくるんですよ、珍しくて。「なんでそんなに太いベルトをしているの?」とか、スリーブが何でそんなに長いんだとかって、日本人でも答えられないようなことを質問してきました(笑)。日本人も、日本人の若い女の子も初めてで、しかも着物を着た日本人を初めて見たわけですよね。「こんな格好初めてだ! これは何だ?」という驚きがあったんですね。それで、他の3人もそばに寄ってきて、「日本人の女の子はみんなこういう格好をしているのか?」と。「いや、これは特別なときにしか着ない“着物”というものなんですよ」と教えてあげました。それで、その着物がきっかけになって、4人と打ち解けられて、最初、取材時間は30分なんて言われていたんですが、結局3時間もスタジオにいました(笑)。

——本当に素晴らしいですね(笑)。

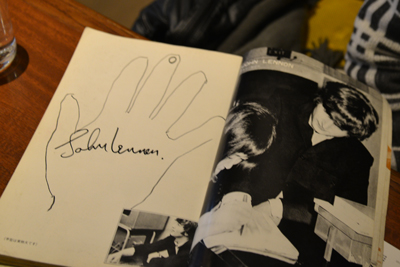

星加:それで、もうそろそろ失礼しようかと思っていたときに、ジョン・レノンが私に「もし日本に行くチャンスがあったら相撲レスラーに会いたい」と言ったんですよ。「どうして相撲レスラーなんて知っているの?」と訊いたら、美術学校にいたときに友達が日本の写真集を持っていて、そこにとても綺麗な相撲レスラーが載っていたというんですよ。もちろん、その時は日本に来る話なんて全くない時だったんですが、相撲と聞いて「相撲と言ったら手形でしょう!」とひらめいて、持って行った色紙に4人の手形をもらったんです。少し大きいんですけどね。すると、そこにみんなのサインまでしてくれまして。ハンドサインですね。

——これも良いアイデアですよね。

星加:ええ。とっさに浮かんだんですけどね。日本で相撲レスラーはみんなこういう色紙に手形を押すんだよと言ったら、すごく面白がって、すぐやってくれました。

「ポールさんと握手したのはどっちの手ですか?」

——このビートルズの記事が載った『ミュージック・ライフ』は本当に強力ですよね。この号はどのくらい売れたんですか?

星加:それまでの『ミュージック・ライフ』って、10万部いくかいかないかという雑誌だったんですよね。それがこの号は25万部出して、ほとんど返品なかった(笑)。

——通常の3倍近いですね。

星加:ビートルズのファンが1人で何冊も買ってくれたりなんかして。今はこの号はすごく価値が出ちゃって何十万もするそうです(笑)。

——とにかく、この号の星加さんとビートルズの写真は本当に衝撃でしたし、こんな可愛い子が日本から着物で来たら会わないわけにはいかないだろうなと。

星加:若い女の子がね。だから、税関と同じで相手も警戒しないんですよね。ビートルズともすぐに打ち解けて、彼らもほとんど同じ年代ですから、もうざっくばらんに色んなことを訊いてきまして。スーパースターなんて言うと嫌な連中なのかなと、会うまでは警戒していたんですけどね。でも、それまで私たちが思い描いていた、いわゆるスターというものを彼らが打ち破ってくれましたよね。彼らは本当にごくごく普通の青年たちでした。それで私はそれから毎年ビートルズの取材へ行って、何度も会っていますし、アメリカ公演のときも一緒について回っていますけど、彼らはいつも同じなんですよね。本当に変わらない。

——アメリカ公演はビートルズ側が招いてくれたんですか?

星加:そうです。エプスタインがね。アメリカの2誌とイギリスの2誌、そして日本の1誌、記者とカメラマンが取材で会場入りを許されたんですね。その特別なパスを持っていたら、会場だろうとホテルだろうとどこでも取材できるんです。いつでも話しかけてかまわないし。

——星加さんはその強力なメンバーに入れたんですね。

星加:本当にクルーみたいなもんですよね(笑)。朝ご飯は、みんなそれぞれ起きたら食べられるようにと、別室にビュッフェスタイルで用意してあるんですね。それはメンバーだけじゃなくて、ついてきたクルーの人たちだとか、アメリカの関係者の人たちがみんな食べていいんですよ。それで、私も朝ご飯でおいしいオムレツでもあるかもしれないと、降りていったんですが、そこで2回リンゴ・スターと一緒になりました(笑)。

——(笑)。

星加:「同じ時間にハングリーだな」とからかわれましたけどね(笑)。リンゴ・スターが私にプレートを持たせて、「何? スクランブルエッグ? それとも目玉焼き?」って取り分けてくれて、朝ご飯一緒に食べました(笑)。

——アメリカではライブは何公演観たんですか?

星加:5回観ました。

——羨ましい(笑)。

星加:でも、そのときは、50年経った今もビートルズと言っているなんて思いもしませんでしたよ。いくらもの凄い人気のあるスーパースターでも、やがて忘れられていくのが常ですからね。

——それまでにプレスリーはいたとしても…。

星加:プレスリーでさえも、だんだん忘れられかけていますよね。だから、50年経ってまだ私にビートルズのことを話してくれとか、ビートルズの取材のときのことを話してくれなんて言われるのがウソみたいですよね。

それで、アメリカ取材のあとハワイで5日間休暇を貰ったんですよ。ハワイですごく良いホテルを用意してくれて「遊んできて良いから」と言われて。でも、それまでの疲れと安心感で、波の音を聴きながら5日間寝てました(笑)。本当に何もする気がなかったですね。ホテルの従業員が「あのショッピングセンターが近いから行ってきたらどうか?」とか心配して言ってくれたんですけど、もう疲れているからほっといてと。

——完全な休養だったんですね。

星加:それで、ビーチサンダルにムームー姿でハワイから羽田に帰ってきたんですよ。そうしたら、到着ロビーに若い女の子たちがいっぱいいて…今はそういう光景珍しくありませんけど、当時は羽田へ行くだけで大変でしたから、若い子たちが空港にいっぱいいるのは珍しい時代で、私はカートで自分の荷物を持って出て来たら、その人たちが私に向かって一斉に向かってきたんですよ。そうしたら「ポールさんと握手したのはどっちの手ですか?」とか「ポールにチュウされたのはどっちのほっぺ?」と代わるがわる質問されて(笑)。

——(笑)。

星加:あー、そうか、私を迎えに来たんじゃなくて、ビートルズに握手した手にさわりたかったんだと。それでシンコーから迎えにきてくれたスタッフのガードで何とか空港から脱出することができました。

ジョン・レノンは日本で「ビートルズは解散だ!」と叫んだ

——しかし、どう考えても若干24歳の、唐突に肩書きを与えられて行った人がそこまでの成功を収めて帰ってくるというのはすごいことだと思います。

星加:知らないってことが強いんですよ。

——快挙の中の快挙ですね。

星加:結果的にはね、全部成功しましたから快挙でしたけど。

——草野さんからのご褒美はハワイ休暇だけですか?

星加:そうです。

——それだけ(笑)?

星加:あと、草野さんはこのときの写真をマスコミのあちこちにばらまいていて、帰って来たときにはある程度知れ渡っていたんですね。そうすると、テレビとかラジオからゲストで出てほしいとオファーがあって、「嫌だ」と言ったら草野さんから「星加さん、この2ヶ月の旅行でいくらかかったと思っているの?」と怒られました(笑)。

——星加さんだって「いくら売ったと思っているの?」と言い返したいところなんでしょうけど…(笑)。

星加:元は取り返していますからね(笑)。それで「これからそういうオファーが来たら全部引き受けるから、星加さん出てよ」と。それで必ず「ミュージック・ライフ編集長」という肩書きをつけて出なさいと言われました。それからの私はすごかったですよ。深夜放送のラジオまでやらされましたから。「パック・イン・ミュージック」からNHKの「昼の憩い」まで(笑)。

——働き通しですね…。

星加:そうですよ。これを広告に換算したら大変なことですし、ここが草野さんの商売人としてのすばらしさですよ(笑)。当時は知りませんでしたけど、私はタレントでもないし評論家でもないですから、出演料はくれるんですけど特に安かったらしいんですね。草野さんは「それはあげるから」と(笑)。

——一年後の66年にビートルズは来日しましたが、ジョン・レノンは相撲力士に会えたんですか?

星加:いや、ホテルから一歩も出られなかったですから、それは無理ですよ。私が取材で会いに行ったら「買い物にも行けない」というから、お土産物屋さんをホテルの部屋まで呼んだんですよ。カメラ屋さんや紳士服屋さんとか、みんな呼ばれて来ていて。ちょっとしたバザーでしたね(笑)。

彼らは日本だけじゃなくて、どこへ行っても缶詰で、つくづくライブが嫌になったと言っていました。だって、彼らは遊びたい盛りの24〜25歳の若者ですよ。それが、どこへ行っても一歩も出られずに缶詰でうんざりしているわけですよね。ジョン・レノンなんかは日本で買った法被を着て「ビートルズはミリオネア(億万長者)になったけれど、ブライアン、俺たちはいつ使えばいいんだい?」と言っていました。

——(笑)。

星加:そして「ビートルズは解散だ!」と叫んだんですよ。

——冗談とは言え、その頃にそういうことを口走っていたんですか。

星加:ええ。ジョンはそういうことを言う人なんですよ。ブラックユーモアなんて言うと聞こえはいいですけど、単刀直入に色々なことを言う人なんです。知っている人たちは「ああ、またジョンのブラックジョークが始まった」と。私は逆にその顔を見て、「この人たちの間にそういう話があるのかな?」と思いましたけど(笑)。

——来日公演のあともビートルズの取材は続けていたんですか?

星加:もちろん。日本公演の終わった2ヶ月後にアメリカ公演でした。アメリカ公演で全14都市行けたんですがシカゴから始まって、ニューヨーク、シンシナティ、それからロサンゼルス、サンフランシスコとビートルズと一緒に飛行機に乗っていました。エプスタインには「もうロンドンに住めば?」とからかわれましたよ(笑)。

——(笑)。

星加:彼らはいつ会っても、すごく感じ良かったです。本当に嫌な思いしたことは全くありませんでしたね。特に、ポール・マッカートニーなんてよく喋ってくれますし。

——でも、星加さんはミュージシャンと仲良くなっても、「記者」としての立場という一線を意識して作っておかないとダメだと仰っていますね。

星加:そうですね。アメリカの記者、ニューヨークの記者なんかは、仲良くなって、すぐになれなれしくしたりするんですが、私はそれだけはやめようと思っていました。やっぱり私は記者ですから、一線を引いて、それ以上近づきすぎないようにしようと常に思っていました。

——節度のある行動を常に心掛けられたと。

星加:よく「ポライト」と言われましたね。礼儀正しいって(笑)。意識的にそうしていましたね。何回も会って、顔を会わせたりなんかしていると、ついなれなれしくなってしまうんですよ。

——向こうが優しくしてくれると調子に乗りますよね(笑)。

星加:図に乗ります。それだけは気をつけようと。その代わり、彼らが活動している間は、長く取材させて貰えるので、エプスタインに気に入られ、4人にも嫌がられないようにしようと。それは思っていましたね。

——ところで星加さんは映画「レット・イット・ビー」のいわゆる“ルーフトップ・コンサート”も現地で観ていらっしゃるそうですね。

星加:ええ。あのときはウォーカー・ブラザーズを日本に呼びたいというので彼らに会いにロンドンへ行っていたんです。それでついでにアップルにも行ってビートルズに会えるものなら会わせてくださいと頼んだんです。そうしたら次の日に電話がかかってきて「今、屋上でビートルズが演奏している」と(笑)。

——それはビックリしますよね(笑)。

星加:何が何だかよくわからないですよ(笑)。それで「来てみたら?」と言うので、他の仕事をキャンセルして行ったら、道路は通行止めにはなっているし、みんな鈴なり状態で観ているわけですよ。それで、私は事情を話して建物の中へ入れてもらって、電話をくれた人と話したら「屋上は撮影していて関係者以外入れないから、みんなが降りてくるのを待っていたら?」と言われて、1階のロビーで微かに音が聞こえてくるのを聴いていたんです。それがレコードになるのか、映像はどうやって使うのか、誰も把握していないわけですね。つまり4人が勝手にやって、それを観て良かったら後でどうにかしようということだったと思うんですが、その後、あれがあんな映像作品になるなんてね。想像以上によくできていましたね(笑)。

——歴史的現場にいたというだけでもすごいですね(笑)。

星加:偶然なんですけどね。

若い人たちは一流のものを聴きなさい

——『ミュージック・ライフ』は星加さんのビートルズ取材をきっかけにかもしれませんが、その後、洋楽路線にシフトした感じがするんですが。

星加:そうですね。それから後も邦楽を全く入れなかったわけではなくて、渡辺プロとかホリプロの広告をもらっていたので多少は取り上げていました(笑)。でも、ほとんどがアメリカ、イギリスの音楽になりましたね。

——私もその頃の編集部にお邪魔していたんですが、編集長から編集部員みんなが熱烈的な音楽ファンであるという熱量が部屋に充満していましたよね。

星加:だって、ファンじゃなかったらいられなかったですから(笑)。それで、女の子ばかりの編集部でした。なぜかというと、女の子の方がミーハーなんですね。「ビートルズの次は誰をスターにしようか?」と言ったときに、そういうことに敏感なのは女の子なんですよね。「この子たち絶対人気が出るわよ」とか、そういうことが感覚的に分かるんです。男の子はどうしてもギターがどうとか、そういう話になっちゃいますから(笑)。それで『ミュージック・ライフ』の編集部は若い女の子ばかりにしたんです。

——星加さんは面接官とかもされたんですか?

星加:そうですね。新興音楽出版社の社員として採るんですが、「『ミュージック・ライフ』に入れる」とは言わないんです。みんな『ミュージック・ライフ』に入りたくて来るわけですが、1年くらいは営業とかの出向期間で(笑)。その後に適性を見る。ミーハー根性をね。

——それで入られたのが水上はる子さんや東郷かおる子さんたちですね。

星加:東郷さんはミーハーの最たるものでしたからね(笑)。記者である前に、本当にそういうミーハーな思いだったんですよ。スコット・ウォーカーが日本に来て、会わせたときなんて、泣き崩れて取材にならないんですよ(笑)。

——(笑)。

星加:「だって、スコットがここにいるんだもん」って完全にファンになっているわけです。

——実は洋楽のディレクターとかみんな『ミュージック・ライフ』編集部へ行くのが楽しかったんですよ。やはり熱烈に「好きだ!」と言ってくれる人がいると、レコード会社側の人間もやっぱり一緒に盛り上がれるんですよね。

星加:編集部は若いディレクターさんたちのたまり場みたいになっていましたからね。みなさん自分のレーベルのアーティストを何とか売りたいという熱意がもの凄くありましたものね。ミッシェル・ポルナレフの高久さん、グラムロック、T-レックスの石坂さん、カーペンターズの寒梅さん、とにかく皆さん個性的でした。

——星加さんはシンコーミュージックを何年にお辞めになったんですか?

星加:75年ですね。ちょうどクイーンが来日のときで、そこで東郷さんや水上さんにバトンタッチしました。私はクイーンの取材、1度は行っていますけどね。ウッドストックを境に音楽業界がガバッと変わりましたよね。それまでグループとかアイドルという感じだったものが、ギターが主役になってきたんですよね。私が一番びっくりしたのはジミ・ヘンドリックスを表紙にするという案が出たときで、「え? 彼を表紙にするの?! とても私の手に負える人じゃない!」って思ったんですよね(笑)。実は私はその3年ぐらい前にロンドンでジミには会っているんです。会ったときの印象はとても良かったです。

——70年代はプログレッシブ・ロックやハードロックとか、色々出て来て幅が広がりましたよね。

星加:そうすると、私のようにアイドルを捜して追いかけてきたような人より、東郷さんや水上さんたちの方が適任なんです(笑)。やはり、こういうファン・マガジンはビジュアルを無視できないと思っていたんですが、これからは彼らに任せようと。でも、フランク・ザッパのときはさすがに「前衛的過ぎじゃないの?」と言いました(笑)。

——やはり『ミュージック・ライフ』はビジュアルのイメージが強いですよね。

星加:そこは非常に意識していました。私の時代と違って、70年代は海外へ簡単に行けるようになりましたから、編集部のみんなにはあちこちに飛んでもらって、取材してきてもらいました。それで、できるだけ写真を見せる。それが、アイドルだろうとなかろうと「こういう人たちなんですよ」というのが写真だと一目瞭然ですからね。それで、音楽的な難しい考察は「ミュージックマガジン」に任せましょうと(笑)。

——(笑)。それにしても『ミュージック・ライフ』のビートルズの写真は、どれも良い表情をしていますよね。

星加:それはカメラマンの長谷部さんの力ですよ。長谷部さんはもともと映画のスティールなんかを撮っていた方で、草野さんとたまたま知り合いで、ビートルズをきっかけに『ミュージック・ライフ』の仕事をしてもらうようになったんです。それ以降の『ミュージック・ライフ』の写真は全部長谷部さん。今も現役でやっていますよ。

——長谷部さんは貴重な写真をたくさん撮影されていますね。

星加:表紙で使ったビートルズの写真は大きなカメラで撮っていましたが、そのカメラでは3枚しか撮らなかったんです。あとは小さなカメラ。それで、目線がみんなカメラの方を向いていて、しかも何の気負いもない表情をしているんですよね。本当にリラックスした、こんな良い表情をしたビートルズの写真って、他に私は見たことがないです。

——本当に良い表情をしていますよね。

星加:それを引き出したのは間違いなく長谷部さんです。長谷部さんは写真を撮るときに人を柔らかくさせるんですよね。私は色々な意味で、長谷部さんのような周りのスタッフに恵まれていました。

——星加さんに、未だにビートルズのことでオファーがくるというのは、本当にすごいことですよね。今も「ビートルズの音楽はすごい!」と若い人に聴き継がれていることの証明なわけですから。

星加:若い人たちには「一流のものを聴きなさい」と常に言っています。ビートルズみたいな「これが一流なんだよ」というものを聴けば、あなたたちの中からもっとすごいものが生まれるかもしれないよ、と。逆にレベルの低いものばかり聴いていたら、そういうものは生まれない、と必ず言うんです。すごく偉そうに聞こえるかもしれませんが、私は本当にそう思っていますし、もう、この歳だから偉そうに言っても良いかなと開き直っています(笑)。

関連リンク

関連リンクはありません

広告・取材掲載