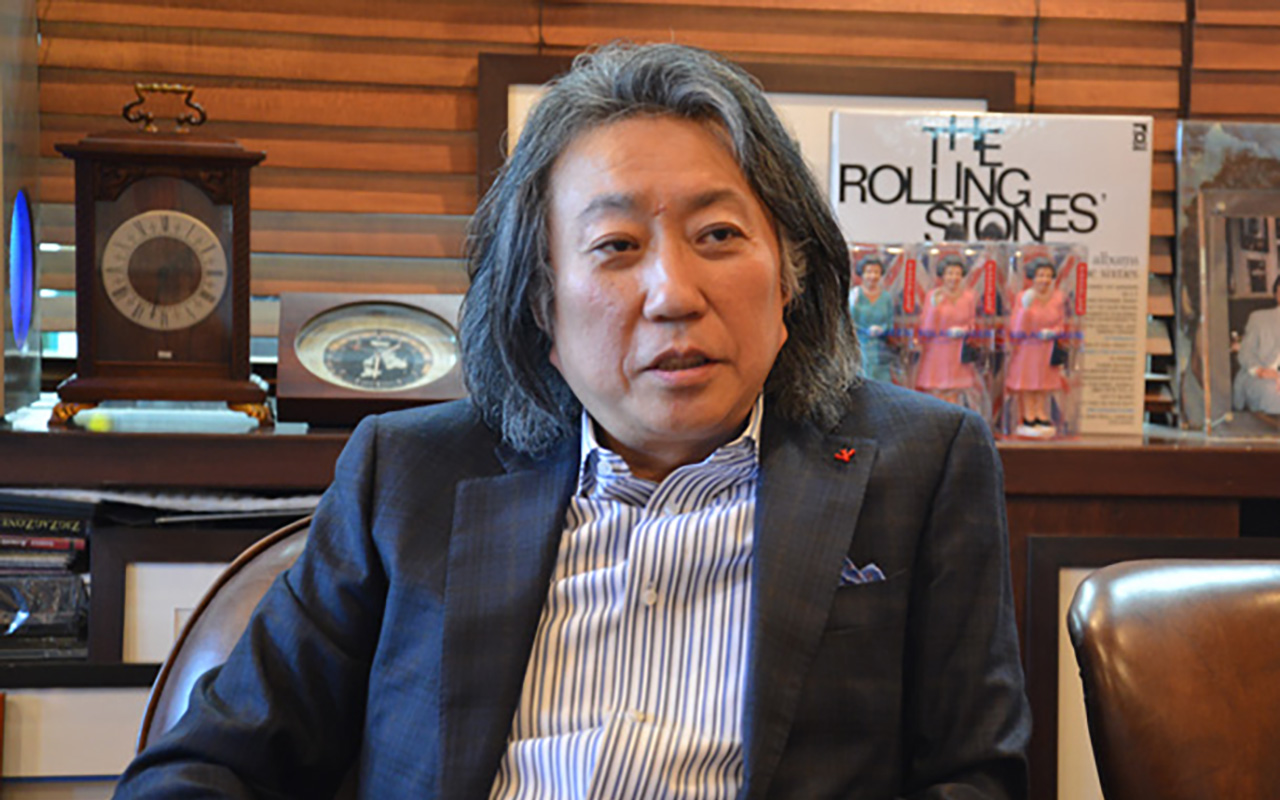

第136回 永田 友純 氏 (株)ホットスタッフ・プロモーション 代表執行役員 会長兼社長

永田 友純 氏 (株)ホットスタッフ・プロモーション 代表執行役員 会長兼社長

今回の「Musicman’s RELAY」は音楽評論家 平山雄一さんからのご紹介で、(株)ホットスタッフ・プロモーション 代表執行役員 会長兼社長 永田友純さんのご登場です。興行師のパイオニアである父・永田貞雄氏の息子として、興行の世界に囲まれて育った永田さんは、ロック・ファッションに興味を持ち、アパレル業界を経て、日本のロック・コンサートのプロモートを中心とした(株)ホットスタッフ・プロモーションを設立。以後、ロックが市民権を得るために邁進されます。また、現コンサートプロモーターズ協会設立時から携われ、日本のコンサート事業の発展にも貢献されてきた永田さんに、ご自身の生い立ちから、今後のライブビジネスのお話までじっくり伺いました。

2016年3月17日 掲載

(インタビュアー:Musicman発行人 屋代卓也/山浦正彦)

プロフィール

永田 友純(ながた・ともずみ)

(株)ホットスタッフ・プロモーション 代表執行役員 会長兼社長

1955年 東京・浅草生まれ

1972年 成城学園高校 自主退学

1972年 (有)グラス 入社

1974年 (株)アイエス 入社

1976年 (株)日新プロダクション 入社

1978年 (有)ホットスタッフ・プロモーション 設立 [現在の名称は、(株)ホットスタッフ・プロモーション]

2000年 ACPC(社団法人 全国コンサートツアー事業者協会)会長 就任 [現在、ACPCは、一般社団法人コンサートプロモーターズ協会に名称変更]

2003年 (財)音楽産業・文化振興財団 理事 就任

2007年 (社)全国コンサートツアー事業者協会 会長 退任

2007年 (財)音楽産業・文化振興財団 理事 退任

- 興行師の家庭に生まれて

- 海外でカルチャーショックを受けてアパレルの世界に

- 「新しい音楽をやろう」若干23才でホットスタッフ・プロモーション設立

- 日本のロックを中心とした唯一のプロモーター

- ロックが日本で市民権を得るまで〜EPICソニーとの共闘

- 自分の中に残った父親のDNA

- 2,000人規模のホールが必要な音楽もある

- 色々なエンターテインメントのあり方を模索していきたい

1. 興行師の家庭に生まれて

−− 前回ご登場いただいた平山雄一さんとはどちらで知り合われたんですか?

永田:平山さんは雑誌『プレイヤー』のライターをしていて、ライブをよく観に来ていたので、そういった会場で知り合いました。仕事としては、ARBのライブに色々なキャッチコピーを付けて、後楽園ホールとLOFT、武道館と3日間続けてライブをやったんですが、そのコピーを平山さんに付けてもらっていました。あと、BARBEE BOYSの渋谷公会堂のときに「下心は武道館」というタイトルを付けてもらったりもしましたね。

−− コピーライターのようですね。

永田:そうですね。あと、大澤誉志幸くんがエピックからデビューして、「荒ぶる」というタイトルを付けてイベントをやったり。そんなことをしているうちに、マネージメントをしてほしいということで、現在、FM COCOLO / FM802のプロデューサーしている古賀くん(古賀正恭さん)を連れてきて、ホットスタッフで「ホワイト」という別会社を作って一緒にやったりもしました。それは10年ぐらいやったのかな。今でも平山さんとは新人のイベントの仕事を定期的にやっています。

−− ここからは永田さんご自身についてお伺いしたいのですが、東京の浅草の生まれで、お父様が興行師の永田貞雄さんだそうですね。永田家はどのようなご家庭だったんですか?

永田:父は九州出身で、僕が生まれたときはすでに浅草でしたが、それまでは転々としたみたいですね。父は元祖じゃないですけど興行師のはしりみたいな人で、美空ひばりさんの興行に僕も一緒に行ったりとか、ひばりさんはワインがお好きだったので、楽屋に持っていくときに一緒に行ったり、三橋美智也さんの興行では、麻雀をやっている横でずっと待たされたり、三波春夫さんの楽屋で寝ていたり(笑)、そんな環境で育ちました。

−− 跡取りとして英才教育を受けていたんですね。

永田:いや、英才教育というわけではないんですが、小学校5年くらいのときから会社と自宅が一緒だったんですね。ですから中学3年くらいまで、表参道のど真ん中に住んでいました。そこには社員の方も出入りするし、当時所属していた天童よしみさんがいたり、そんな感じの家庭でしたね。

−− 力道山もご自宅に出入りしていたそうですね。

永田:力道山に抱えられた写真もありますし、よく出入りされていて、大変可愛がってもらいました。僕を抱いたまま階段から落ちて、僕をかばったときにできた傷を見せられて、「そのときの傷だ」と教えてもらったりね(笑)。やはり、普通の家庭とはちょっと違いますよね。

−− まさに今の職業の原点はご家庭だったんですね。ご自分のお家が普通とは違うということはすでに意識なさっていましたか?

永田:普通のお父さんは朝、会社へ行って、家にはいないわけですよね。でも、うちは延々いるわけですよ。そもそも仕事をする時間帯が遅いですし、コンサートも産業になっている時代じゃないですから、好きなときに起きてという感じで。父は浴衣でずっと過ごしていましたしね。

−− お父様によく遊んでもらっていたんですか?

永田:いや、仕事以外は全く興味がない父親でした。お正月はお相撲さんとか、プロレスラーの方がよくお見えになりましたよね。

−− そのときからすでに興行に興味をお持ちだったんですか?

永田:当時は興味というか、何の気なくついていった感じですね。中学のときから父の会社でアルバイトをしていて、当時、浪曲大会とか二葉百合子さんの興行を手伝ったり、その流れでピンキーとキラーズのボーヤなんかをやったりしていました。

2. 海外でカルチャーショックを受けてアパレルの世界に

−− その後、高校に進学されるわけですが、その頃はもう興行の世界にかなり足を踏み入れていたんですか?

永田:いえ、そのときはそうでもなかったです。高校はなんとか3年くらいまで通ったんですが、1年と2年のときにアメリカとヨーロッパに行ったんですよ。そこでライブを観たりしたんですけど、すごいカルチャーショックを受けて、そこから価値観がガラッと変わったんですよね。

−− それはお一人で行かれたんですか?

永田:雑誌『anan』の旅行だったので知らない人たちと一緒でした。その中にはレコード会社の人とかもいたんですけどね。1ヶ月間くらい行って、そこで色々なことに刺激を受けました。その頃はアパレルにすごく興味があって、夜学みたいな、パターンを学べる学校に行ったりしました。それで高校を辞めてすぐ原宿のGRASSという洋服屋にアルバイトで入りました。

−− 当時はどんなファッションをされていたんですか?

永田:長髪にロンドンブーツですかね。ロンドンブーツはかなり早い段階で履いていたと思います。先日亡くなったデヴィッド・ボウイの、山本寛斎さんとコラボしたコンサートを厚生年金会館に友達と一緒に観に行きました。そのときはグラムロック全盛期ですからね。それで洋服屋にアルバイトで入りながら、そのまま社員になっちゃいました。GRASSは音楽のにおいがすごくするお店だったんですね。ほとんど洋楽でしたけど、フラワー・トラベリン・バンドやキャロルがかかるときもありましたし、舘ひろしさんも働いていましたからね。

−− 舘ひろしさんも店員だったんですか?

永田:そうですね。僕の後に入ってきました。

−− じゃあ岩城滉一さんもですか?

永田:それ、よく聞かれるんですけど、彼はお客さんだったんですよ。クールスだと他にボーカルの村山一海さんが働いていましたし、ドン小西さんにも私が声をかけて働き始めました。当時つぎはぎのジーンズが流行っていて、その頃はうちでしか作ってなかったから、色んな芸能人の人が来ましたね。

−− かなり高かったですよね。

永田:高かったですね(笑)。この前70年代の原宿の写真を集めた『70’HARAJUKU』という写真集が出たんですが、まさにあんな感じでしたよね。ファッションとミュージシャンが独特の雰囲気を醸し出していました。

−− その真っ直中に永田さんはいらしたわけですね。

永田:ええ。そこで音楽の土台が出来上がったというか、洋楽しか聴かない時代が始まりました。

−− それ以前は邦楽も聴かれていた?

永田:GSだとかは小学校後半から聴いていましたね。グループサウンズというのは、海外のバンドのカバーをしていたんだというのが、中学生になるとだんだんわかってきて、そこからクリームとか色んなバンドを聴き始めて、ウッドストックが開催され、ピッピー文化があって、GRASSという流れですね。

−− 常に最先端の音楽文化のど真ん中にいらしたんですね。

永田:共に育ったという感じですよね。

−− その後、74年にアイエスに入社されていますね。

永田:GRASSは先ほどお話ししたような文化的側面を背負いながらやってきたんですが、当時アパレルも色々と変わり目で、少しずつそういう存在じゃなくなってしまったんですよね。GRASSはビギ、ニコルといつも比較されていたんですが、GRASSは少しコンサバティブな方向に行き始めたんです。そうすると「入った頃とは違うな」と思うようになって、そこで「音楽に関する仕事をやってみようかな」と思ったんです。

−− そして音楽業界に移られて・・・といってもまだ18才ですよね。

永田:ええ。アイエスは当時、西城秀樹さんや岩崎宏美さん、にしきのあきらさんといった歌謡曲の歌手の方々のコンサートを制作していたんですが、アイエスの伊藤社長が父親の会社にいらした方だったので、それが縁で入社させてもらいました。

3. 「新しい音楽をやろう」若干23才でホットスタッフ・プロモーション設立

−− アイエスに入られた頃から、ゆくゆくはプロモーターを仕事にしようと考えられていたんですか?

永田:そうですね。ただ、歌謡曲が主流な時代ですから、その当時、私が聴いていたフラワー・トラベリン・バンドやキャロルは本当にマイノリティーというか、特に僕が育った環境では「そういう音楽では飯が食べられない」的なことを言われて、白い目で見られていました。だから西城秀樹さんの仕事を一番下でやる傍らでバンドを捜したり、色々なことをやっていたんです。それで77年に沖縄の紫や、Char、BOW WOWで武道館のコンサートをやりました。Charもオーバーグラウンドに出るきっかけは阿久悠さんですからね。ちょっと歌謡曲っぽい「気絶するほど悩ましい」ですから。そういう形でしか、なかなか出てこられなかった時代です。

−− お父様はそういった新しい音楽に理解を示されていたんですか?

永田:全く駄目でしたね。結局、父親に「アイエスを辞めて戻ってこい」と言われて戻ったんですが、まだバンドをやっていたわけです。出入りする人たちはバンドマンですから、当時はみんなヒッピー風に髭を生やしていた。そうすると親父は「昔は海軍の大佐しか髭なんか生やしていない!」って、説教が始まるわけですよ(笑)。とにかく話にならなくて、結局ケンカして飛び出しちゃったんです。

−− 「お前はお前の世代の音楽を見つけてやれ」という雰囲気ではなかった?

永田:一切無かったです。「俺と同じことをやればいいんだ」って言って、色々な人を紹介されたんですが、まったく話が合わない。自分も何十年か先はこうなってしまうんじゃないかと思うと、少し嫌になりましたね。

その当時の興行の実態にも疑問がありました。例えば演歌の世界ですと優待券というのがあって、優待券を持って来ると半額で入れる。でもそれに1000円足すと前の方の席に座れるんです。そこまではいいんですが、入り口でチケットをもぎっている人の中には、追加の1000円を平然と自分のポケットに突っ込む人がいた。もちろんちゃんと仕事をしている人もいましたが、このままでは将来性がないなと思いましたね。

−− そういったお父様たちの世界を見たからこそ、新しい音楽にさらに目が行ったと。

永田:そうですね。とにかく父親と子供という関係では、ほとんど会話もなくて、仕事のことでしか会話がなかったです。そういう意味では早めに親元から離れてしまったので、正月とかに帰るとすぐケンカになるほどで、父親に対してはとにかく反発の人生でしたね。今考えると、それが、私の中で一番の原動力になっていたのかもしれませんね。

−− ということは21、2の頃から独立のチャンスを見計らっていた?

永田:いや、独立したいというよりも、父と衝突しちゃって、とにかく辞めるしかなかったんです。

−− そして若干23才でホットスタッフプロモーションを設立されます。

永田:本当に若気の至りでできたという感じです。

−− 最初はどのくらいの規模の会社だったんですか?

永田:最初は5人ですね。その5人は父親の会社にいたスタッフと、アイエスにいたスタッフに「一緒にやろう」と声を掛けて、加わってもらいました。

−− そこに集ったスタッフたちはみんなロック好きだったんですか?

永田:みんなそうです。そういう新しい音楽をやろうということで集まったメンバーですね。

4. 日本のロックを中心とした唯一のプロモーター

−− 会社の滑り出しはどうだったんですか?

永田:少し仕事を持って出たんですが、それは120万くらいの利益がある仕事で「しばらくはそれで何とかなるんじゃないかな?」と思っていたんですが、結局、給料なんてあってないような感じで、給料日になったら給料を払えるだけ払って、あとは店屋物でパーティーをするみたいな、そんな感じでした(笑)。

−− (笑)。創業の場所はどこだったんですか?

永田:青山です。それは僕が住んでいたところを会社にしたんですよね。

−− その頃は永田さんはもちろん独身ですよね?

永田:いや、実は会社が出来たときに子供が生まれたんです。結婚は21才のときで、GRASSのときからすでに奥さんと一緒に暮らしていました。ですから今年結婚40周年なんですよ。

−− すでに御家庭を持っている身として、不安はなかったんですか?

永田:いや、もちろんありましたよ。本当に若気の至りですよね。「なんとかなるだろう」って、若いときはあんまり物事を深く考えないじゃないですか?(笑)

−− 当時、ホットスタッフのようなインディペンデントで、ロックのような新しい音楽をプロモートする会社って他にあったんですか?

永田:世の中フォーク全盛で、アリスや吉田拓郎、かぐや姫とかそういったアーティストが人気がありましたから、そういった音楽をプロモートする会社はありましたが、ロックを中心にやっている会社は一社もなかったです

−− ちなみにフォークはあまりお好きでなかったんですか?

永田:どうも四畳半的な雰囲気がダメで。PPMとかサイモン&ガーファンクルとか、そういったものは聴きましたが。当時、東京では自分たちが好きな音楽がヒットしていない、だから洋楽を聴くしかないんですが、洋楽のビジネスってウドーさんやキョードーさんが燦然と輝いていたわけですから、そこに食い込むのはなかなか難しいじゃないですか。そこで日本のロックを一生懸命やるわけですよね。当時は「気合いで売れる!」と思っていましたが、気合いでなんか売れないもので(笑)、最初は本当に大変でした。でもそんな頃に助けてもらったのが実はフォークなんですよ。

−− フォークに会社を救われた?

永田:ええ。北海道にBOWWOWのプロモーションに行ったんですよ。BOWWOWはエアロスミスの前座をやらせたりしていたんですが、北海道ではチケットが売れなくて、それでプロモートに行ったわけですが、そこで初めて松山千春さんを聴いたんですよ。

当時は東京と地方の格差がかなりあって、松山千春さんは北海道ですごく有名なんだけど、東京では知る人ぞ知るみたいな、今じゃあり得ないことだったりするんですが、彼はそういうアーティストでした。北海道で聴いた松山千春さんの音楽が素晴らしかったので即事務所へ行って、スケジュールを出してもらって、コンサートを計画したんですが、同時期にグリコのCMソング「季節の中で」でドーンと当たるわけですよ。それですごく利益をもたらしてくれました。

−− フォークのお世話になったと(笑)。

永田:そうそう(笑)。松山さんをやらせて頂けたのは、そのときだけですけどね。

−− その後、EPICソニーとお仕事されることになりますね。

永田:EPICソニーはホットスタッフと同じ年にできたんですね。EPICソニーもCBSソニーから分社して、本体とは違うことをやらなくてはいけなくて、そのときは誰もやっていなかったロックに着目して、そこで我々と一緒にやり始めたんです。実はEPICも一番始めのヒットはフォークで、ばんばひろふみの「SACHIKO」なんですが、たまたまばんばひろふみをウチがやっていたんです。ばんばひろふみのバンド名が偶然「ホットスタッフ」という名前で、「名前も同じなので是非やってくれないか?」と向こうから売り込みに来たんですよね(笑)。それで、やっていたら「SACHIKO」が大ヒットしたんです。

5. ロックが日本で市民権を得るまで〜EPICソニーとの共闘

−− 創業してどれくらいで「軌道に乗ってきたかな?」と思われましたか?

永田:ロックという側面で行けば、78年、79年くらいに東横劇場でイベントをやってくれないか?と言われまして、78年にデビューしたサザンオールスターズのディレクターが僕の友達だったので、サザンをやることになり、筒美京平さんの3部作でヒットしていた桑名正博さん、あとBOWWOWとか、そういったアーティストのコンサートをやり始めたんです。その数年後、同じ東横劇場で「ヘッズ」というイベントをやり始めて、ここから™ネットワークやバービーボーイズ、大沢誉志幸、エコーズが出てきたんです。特にバービーボーイズには一番多く出てもらったのかな? そのあたりからシーンが変わってきたというか、片方でBOØWYが出てきたり、ロックが市民権を得て、そこでグッと軌道に乗り始めたんです。

−− 時代の流れが来たぞと。

永田:ええ。今名前の出て来たアーティストはほとんどがEPICソニーですよね。とはいえ、ロックをやりつつも五輪真弓さんとかもやっていたんですが、五輪真弓さんと同じ事務所の中からドリカムが出て来たんですね。そこからドリカムをやり始めることになります。そのドリカムもたまたまEPICソニー所属になるんです。

また、ロック以外ですと「吉本新喜劇を東京の人に見せたい」と思って、吉本興業の大﨑社長が課長の頃、91年〜92年に吉本新喜劇の全国ツアーを2回行いました。東京は渋谷公会堂でやったんですが、チャーリー浜さん、池乃めだかさん、島木譲二さん、あと新人扱いの頃の今田耕司さんと東野幸治さんも出演されていました。

−− 会社も軌道に乗られて、その頃はどういった目標を持たれていたんですか?

永田:やはり、日本のロックをもっと多くの人に聴いてもらいたいということですよね。会社を作ったときもそうでしたし、ずっとそういう気持ちが強かったです。バービーボーイズですとか、TM NETWORKにしてもプロモーションをしていく中ではそういう気持ちでいました。

−− その後、ホットスタッフは順調な軌跡を辿っていますが、その中でもターニングポイントはありましたか?

永田:EPICソニーとずっとやって来た中で、クライズラー&カンパニーとか、ゴンチチとか、インストゥルメンタルで、少しクラシックの要素も入ったアーティストたちがいっぱい出てきたんですよ。そこで、それだけをやる会社もあった方がいいんじゃないか?とEPICに提案して、坂本龍一さんとその当時仕事も含めて親しくしていたので、、坂本さんに名前を考えてもらって、「ルルティモ」っていう別会社を作ったんですよ。

−− 「ルルティモ」というのは坂本龍一さん命名だったんですね。

永田:そうです。坂本さんが映画「ラストエンペラー」をやっている頃で、あの映画はイタリア語で「ルルティモ・デ・エンペローレ」って言うんです。それで「ルルティモ」と付けてもらって。また、会社の調子も良かったので、ライブができるバーみたいものも経営したんですね。ちょうどバブルのときだったので、遊休地が結構あったので、その遊休地にテントを立てて、クラシックっぽい音楽をかけながら移動していくバーというのをやったんですが、いざやってみると音の問題があったり、上手くいかなかったんです。そういうことをやっているうちに、会社自体もあんまり良い方向にいかなくなって、だいぶ苦労しました。

−− そのバーはどこでやったんですか?

永田:1番始めは赤坂にあって、あとは駒場東大前のコスモス通り、そこはしばらくやって、テレビで取り上げられたりしたんですが、最後は横浜までいって、大失敗しましたね。

−− それは費用が膨らんでしまったんですか?

永田:やっぱりすごく赤字になりましたね。そういうことをやっていると会社自体もあまり良いムードにならないですから。その5年間は資金繰りばっかりでしたね。

−− そういう時代もあったんですか・・・。

永田:ありましたよ。もう、とにかくお金がなくてどうしようもない、会社もうまく回らない、と悪いことってどんどん続くじゃないですか。でも、契約が残っていてやらなきゃいけないとか。トップがそんなことをやっているとうまく回っていかないです。アーティストが移ったりとか。そんなようなことがあって、色々でしたよね。

6. 自分の中に残った父親のDNA

−− 会社を建て直すきっかけはなんだったんですか?

永田:仕事を選び直したことが大きかったでしょうかね。やはり失敗して初めてよく分かってきたという部分もあるんですよ。偉そうなことは言えないけれど、失敗して初めて経営みたいなことが分かってくるというのはあるじゃないですか。

−− 失敗から学んで今日まできた。

永田:ええ。だからエリートの人たち、失敗しないでずっと成功してきた人はいくらでもいるんでしょうが、私はエリートじゃないので(笑)。失敗しないと分からなかったんですよ。

−− 頭が良すぎると、結果が見えすぎるのか結局何もしない人もたくさんいますよね(笑)。

永田:あー、そうかもしれないですね。

−− お父さんが息子を認めたという日はあったんですか?

永田:いや、なかったですね。今でも古い人に会うと言われるんですけど「お父さんは引退興行を3回やったよね」と。「引退する」って言って、3回興行をやったんですよ。それが恥ずかしくてね(笑)。

−− (笑)。

永田:色んな演歌の方々、北島三郎さんや五木ひろしさん、細川たかしさん、小林幸子さん、八代亜紀さん、石川さゆりさんだとかを国技館に集めて・・・そういうのを3回くらいやりましたね。

−− でも、そういった方々が集結するんですから、すごいお父様ですよ。やはりそこは息子として認めざるを得ないというか、頭が上がらない部分もあったりするんでしょうか?

永田:ここ数年で、そういう風に思うようになりましたね。このビジネスをやっている中で、どうしても演歌に対して拒否反応がずっとありました。何と言うのか・・・演歌=父親みたいな気持ちがあったんですよね。そういった気持ちがなくなってきたのがここ数年で、3年前には坂本冬美さんと一緒に、演歌にポップス色を入れた音楽をやったりしたんですが、どこかに親父のDNAが残っているんだと思います。演歌の残し方とか、見せ方とか、そういうことを、よく考えるようになりましたね。

−− なるほど・・・。

永田:そういう仕事はエネルギーが相当要るんですが、すごく面白かったですね。あと、最近やった仕事の中では「ALFA MUSIC LIVE」というアルファレコードのライブが面白かったですね。アルファレコードというのは、さっき言ったフォークとロックの流れとはまた違った、ティン・パン・アレイの流れにあるレーベルとじゃないですか。で、あの当時からそんなにライブをしていなかったですから、それほど交流もなかったんですが、あるときから村井邦彦さんと交流ができて、今回仕事をするにあたり改めてアルファミュージックの歴史を紐解いていくと、すごく時代を作ったレーベルなんだなと実感しましたね。

−− ホットスタッフさんはフジロックにも関われていますね。スマッシュとの関係は古いんですか?

永田:そうですね。スマッシュができたときから一緒にコラボレーションといいますか、外タレの招聘部分はスマッシュが全部やっています。。

−− 麻田浩さんがスマッシュにいらっしゃるときから?

永田:麻田さんがいらっしゃった頃から、一緒にずっとやってきました。その流れの中でフジロックもあります。フジロックは日高さんがグラストンベリーへ行って感銘を受けて「日本でも是非、ああいうものをやりたい」ということで、場所を探し始めたんですが、ウチのスタッフも一緒に場所を探して、第一回目は天神山スキー場でやったんですが、ご存じの通り悪天候で1日中止になったということがあって、今は苗場になっています。

−− フジロックではホットスタッフはどのような役割を担っているんですか?

永田:ウチからもスタッフを出して、出演者のキャスティングから制作、運営までほとんど全てを一緒に行っています。このビルの1Fにウチの別会社「Doobie」が入っているのですが、そこはフジロック、朝霧JAM、スマッシュ招聘の外タレの公演及びフジロックの匂いのするような邦楽アーティストの仕事を扱っています。

7. 2,000人規模のホールが必要な音楽もある

−− 近年、とにかくコンサート業界はものすごくパワーがあって底上げされていると思うんですが、その辺はいつ頃からお感じになりましたか?

永田:30年前くらい前までは、プロモーターってずっと敵同士みたいな感じだったんですが、JASRACによる音楽著作物使用料値上げ問題がきっかけで、90年に ACPC(コンサートプロモーターズ協会)を作ることによって、みんな話し合ったりするようになり、統計を取り始めたんですが、2000年にはじめて年間1万本を超えてから少しずつ増えて、ここ3〜4年で加速している感じでしょうか。市場規模は、2000年で830億、2015年では3,200億になりました。

−− ライブ産業は順調ですが、例えば、ライブ会場の2016年問題など、具体的な課題も出てきていますよね。

永田:ええ。単年度でいけば、売上は当然少し減っていくと思います。それは前もって分かっていることですから、それに代わるようなことをプランニングして、例えば、キャパシティは少なくなりますが日数を増して開催するとか、あるいはちょっと違うコンセプトでやってみるとか、そのアーティストが困らないような形でできれば別に問題ないんですよね。ただ、一時的には売上が減ったり効率は悪くなります。。

−− 要するに効率の良い大きな会場が使えないということですよね。

永田:まあ無くなるわけじゃないのでね。国立はしばらくかかりますけど。

−− そういう意味では、公共のキチッとしたホールというのはあまりなかったんですね。

永田:みんな大きいホールに目が行きますけど、実は2000くらいのキャパシティのところがないんですよ。渋谷公会堂は新しくなるまで5年くらいかかるので、同じクラスのホールって中野サンプラザしかないんですよね。例えば、ずっとスタンディングでやってきたキャリアの長いアーティストもいますが、お客さんは年齢的にもうスタンディングがきついわけですよね。そうするともう、中野サンプラザしかないわけです。

実は大きい会場よりも、ああいったホールを作る方が、コストがかかるんです。例えば有力なデベロッパーの創業者の方々は文化意識が高くて、そういう話を持っていくと、「よし、文化振興に協力するんだ」と話に乗ってくれたんですけど、今はそこで「営業収支が・・・」なんて話になってしまう。そうすると、初期投資額が出てこない。つまり、何か大義名分がないとそういうホールができないようになっちゃっているんですね。もちろんスタンディングの会場も大切ですが、ドリカムのような息の長いアーティストにとって、椅子のあるホールは重要なんですよ。

−− ある年齢の人たちが2時間立っているのは辛いですよね。

永田:そうなんですよね。だから、ボブ・ディランも今回全部オーチャードホールにしましたよね。前はZeppにしたんだけど。

−− 2000人クラスのホールがあと3つ、4つあると良いと。

永田:いや、1つ、2つでもいいです。2000人規模のホールは収益面で捉えると利益が大きく出る形ではないですが、アーティストが創作活動をする場の中で、そのキャパで発表できるもの、またそのキャパが必要な音楽ってやはりあるんですよ。

8. 色々なエンターテインメントのあり方を模索していきたい

−− 今、音楽業界を目指す学生の中でもコンサート業界が一番人気だそうですが、ホットスタッフも求人を出されると募集が殺到する感じですか?

永田:いや、そこは難しいところなんですよね。音楽に対する人気はあるんだけど、仕事に対する部分というのが・・・この仕事をし出すと音楽を聴く時間がなくなるとか、ライブに行く時間がないとか、あるいは日曜日に友達と会えないとか、そういうことが結構あるんですよ。そこでウソを言ってもしょうがないので、全部言うじゃないですか。

−− 土日は潰れる商売ですよと(笑)。人が遊んでいるときが仕事ですからね。

永田:だから水曜日に休みを取っているんですよ。休めるように。だけど、そういう風に言っても、日曜日を休めないことが嫌だとかね。

−− そういう理由で辞退する人もいるんですか。

永田:そういう意味では、最近は女性がすごく多いですね。男性しかできないと思われていた仕事も去年くらいから女性に変わって。

−− ライブハウスとか行くと、照明はだいたい女性ですよね(笑)。

永田:照明もPAも女性が活躍していますよね。私たちの仕事では事務以外に女性はなかなかいなかったんですが、最近になってすごく増えています。男性に比べて非常にテキパキして、体力もありますしね。

−− ホットスタッフでも有望な女性の方が育ちつつある。

永田:ええ。一概に比べて言えないですが、男性に比べてプランニングみたいなことも細かいし、よく考えるんですよね。男性はやっぱり言われたことをやる部分が強いんですよ。今後のコンサート・プロモーターは、女性がますます活躍していくでしょうね。

−− ホットスタッフは今、社員の方々は何人いらっしゃるんですか?

永田:全グループ入れると95〜96人ですね。例えば宇都宮のライブハウスでホットスタッフが手掛けているバンドがライブをする場合、動員の多少に関わらず担当者を現場に必ず立ち会わせています。そうしたケースが非常に多いので、ライブの本数に比べてかなり多くの 社員が動くことになる。あるバンドのライブ一回の動員が150人でも6カ所やれば900人になるわけです。そのチケット代やグッズ販売でやっているバンドがたくさんいる。そこに1人 ずつ行かせなければいけないとなると、社員数はある程度必要になります。

ただ、それだけライブが多いと、複雑な段取りが必要になってきますし、仕事がルーティン化してしまいやすい。だから、通常の仕事以外で「考えること」が必要になってくる。考えることをしなくなると、ルーティンしかできない人間になってしまいますよね。

−− 永田さんは現在もコンサートやライブの中身に関与なさっているんですか?

永田:直接、担当しているものは制作に関与しますけど、それ以外は関与していません。僕が担当しているのは、新人開発のイベントと、大人の音楽ファンのためのイベントです。新人イベントの「Ruby Tuesday」は、ライブハウスで活躍し始めたタイミングでバンドにアプローチするためのものです。昔と違って、今は最初の段階でタッチしないと、すぐにプロダクションやレコード会社がついてしまって一緒に何かできなくなってしまうことが多い。そのために自前でイベントを2014年からスタートしました。チケットを1000円にして、若い観客も育てようとしています。

また「Ruby Tuesday」のスペシャル版の「Tumbling Dice」は、実力派アーティストと若手バンドの対バン・イベントです。こうしたイベントをやることで、スタッフの目が養われます。「赤字が出てもいい」と言われてはいるものの、収支を無視するわけにもいかず、スタッフは最初のうちは辛かったようです。しかし、ピックアップした新人バンドが売れる例が出始めるとやはり嬉しいようで、「このバンドを売ろう!」という気持ちが出てくるようになったのはとてもいいなと思っています。そういう気持ちがなくなると、何のためにやっているのかわからなくなってしまうような気がするんですよね。

大人ためのイベントは、夏の池上本門寺の「Slow LIVE」と、冬の恵比寿ガーデンホールの「ルルティモ・バーチョ」で、それぞれ10年以上続けて開催して完全に定着しました。大人のライブ・ファンを大切にすることも、新人開発と同じくらい大切に考えています。

−− 永田さんが考える今後のライブ産業の課題は何ですか?

永田:やはりライブはエンターテインメントの原点であり、これはなくならないと思います。ただ、これだけライブが定着したからこそ、色々なエンターテインメントのあり方を模索する必要もあると思いますし、挑戦していかないといけないでしょうね。どうしても、ライブの本数が多くなって、産業として大きくなっているところばかりにスポットが当たりがちですが、今後はエンターテインメントの多様性についても考えていかないといけないと思っています。

−− 本日はお忙しい中、ありがとうございました。永田さんの益々のご活躍をお祈りしております。

広告・取材掲載