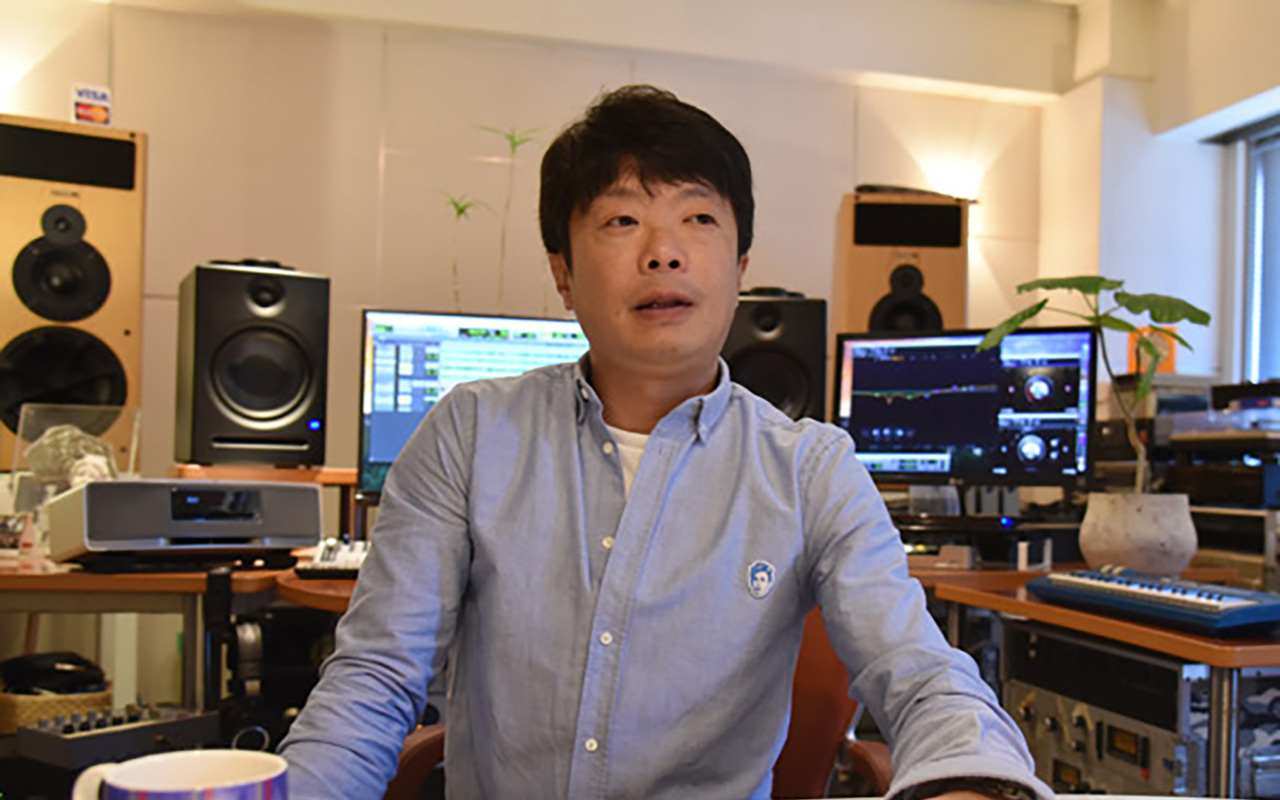

第142回 与田 春生 氏 株式会社ユニバーソウル 代表取締役社長 / 音楽プロデューサー

与田 春生 氏 株式会社ユニバーソウル 代表取締役社長 / 音楽プロデューサー

今回の「Musicman’s RELAY」は松崎澄夫さんからのご紹介で、株式会社ユニバーソウル 代表取締役社長 / 音楽プロデューサー与田春生さんのご登場です。お父上は数々の名曲を生みだしてきた作詞家の橋本淳さんという、音楽業界のど真ん中で育たれた与田さんは、BMGジャパン入社後、ディレクターとして着実に実績を積まれつつ、MISIAと出会い、『つつみ込むように…』で成功へ導きます。ユニバーソウル設立後も、MISIAに加え、AI、加藤ミリヤなど数多くのアーティストをプロデュースされています。今回はユニバーソウルのスタジオで、与田さんの特殊な幼少期から怒濤のBMGジャパン時代、MISIA『Everything』の制作秘話、そして今後のお話までたっぷり伺いました。

2016年10月24日 掲載

(インタビュアー:Musicman発行人 屋代卓也/山浦正彦)

プロフィール

与田 春生(よだ・はるお)

株式会社ユニバーソウル 代表取締役社長 / 音楽プロデューサー

作詞家、橋本淳を父に持ち、幼少より歌謡曲、ソウル、ロック、クラシックなど様々な音楽に触れ育つ。当時より自宅に出入りする作家、ディレクターに影響されクリエイティブな音楽の仕事を志す。詞曲のコンビにあった筒美京平氏に憧れるも、作家業の過酷さに不安を抱きレコード会社に就職。ライジングプロダクション平哲夫氏のもとで仕事を学び、1997年九州のオーディションで当時18歳の女の子をスカウト。MISIAと命名し、センセーショナルなヒットを生む。以後、10年間、MISIAを中心に、AI、加藤ミリヤ、リリコ、華原朋美などの女性シンガーを中心にプロデュース活動を展開している。これまでに制作したCDの売上げは、3000万枚に及ぶ。

- 音楽業界の日常を肌で感じていた少年時代

- シンセサイザーで宅録の日々

- 「楽しいこともあるけど、きちんとしている」レコード会社への就職活動

- BMGジャパン入社〜ライジングプロダクションとの怒濤の日々

- 自分で立ち上げたもので売れたい〜MISIAとの運命的な出会い

- これが売れなかったらもうダメなんじゃないか?〜「つつみ込むように…」の手応え

- 一千万のボーナスをきっかけに独立してユニバーソウル設立

- 「Everything」のミックスへのこだわり

- 子供からお年寄りまで、あらゆる世代に向けた音楽を作りたい

1. 音楽業界の日常を肌で感じていた少年時代

−− 前回ご登場いただきました松崎澄夫さんとはどのようなご関係なんでしょうか?

与田:父親が作詞家をやっておりまして(※)、実家は千駄ヶ谷なんですが、ビクター音楽産業(現 ビクターエンタテインメント)とビクタースタジオのちょうど中間あたりに家があったんですね。それでビクターのディレクターさんとかは、会社とスタジオを歩いて往復していたんですが、中間に家があったので、ビクターの人が毎日のように来ていたんですね。

※作詞家・橋本淳氏。『ブルー・シャトウ』『ブルー・ライト・ヨコハマ』『亜麻色の髪の乙女』など名作多数。

−− 毎日のようにですか。

与田:学校から帰ってくると大抵レコード会社の人とか、作家の人、プロダクションの人がいて、打ち合わせとかをやっていましたね。僕はご飯を食べて宿題をやって自分の部屋に戻って、しばらくしてリビングに行くと麻雀が始まっているんですが、その中によく松崎さんがいたんですね(笑)。

−− (笑)。

与田:21時とか22時くらいになると「そろそろ寝なさい」と言われて寝るんですけど、朝学校に行くのに起きてリビングに行くとまだ麻雀が続いているんですよ(笑)。それで「いってらっしゃい」なんて言われて送り出されていました。

−− 朝まで麻雀が続いていたんですね(笑)。

与田:テストかなにかある日に寝坊しちゃって、母親と焦って準備していると、「寝坊したの? じゃあ送っていってあげるよ」って誰かが学校まで送ってくれたり、ひどかったのは運動会の日、入場行進で歩いていったら父兄の席の先頭で、父と麻雀していた4人が寝ているんですよ、その中に徹マン明けの松崎さんも(笑)。そういう環境でした。

−− 素晴らしい環境ですね(笑)。

与田:当時ビクターの飯田久彦さんとか、キャンディーズの作曲家の穂口雄右さんもよくいらっしゃって、そういった環境下で、音楽業界で働いている人の日常をなんとなく肌で感じていたのかもしれないですね。

−− そんな小さい頃からのお付き合いでしたか。お父さんのお友達ということですね。

与田:そうですね。松崎さんは常連でした(笑)。

−− その頃、松崎さんはまだミュージシャンだったんですか?

与田:いえ、渡辺プロダクションでキャンディーズやアン・ルイスさんとかをやられていたんじゃないですかね。僕が中学くらいの頃「バンドとかやっているみたいなのよ」って母親が松崎さんに言ったら、「じゃあ俺のギターあげるよ」ってエレキギターをいただいたりとか、今でもそうなんですけど、兄貴って感じですね。

−− 音楽業界の関係者は出入りしていたけども、音楽的とも言えない環境だった?

与田:どうでしょうね。みなさん打ち合わせと称して来るんですけど、ご飯を食べた後は麻雀になるのがいつものパターンでした。でも、仕事の話もしていましたけどね。内藤やす子さんの『弟よ』という曲があって、最初は「(イーグルスの)『ホテル・カリフォルニア』っぽくしよう」と話しているのが聞こえて、でき上がって『弟よ』を聴いてみたら「全然違うじゃん!」って思ったんですけど(笑)、よくよく聴いてみると、『ホテル・カリフォルニア』のエッセンスが入っているんですよ。そういうことがすごく面白いなと思って。魔法というか、ちょっとしたきっかけからアイデアを引き出していって、全く違うものを作っていく面白さというのは、混沌とした家庭の中に散らばっていたと思うんですよね。

−− お父様のプロフィールも拝見したんですが、知らない曲がないってくらい有名な曲をたくさん作られていますよね。松崎さんが所属していたアウト・キャストの『愛なき夜明け』も作詞はお父様ですね。

与田:僕が生まれた67年頃が一番のピークでしたね。例えば、松崎さんにしてもそうですし、ケイダッシュの川村会長もブルーコメッツのマネージメントをされていたので繋がりがあったり、あと、ヴィレッジ・シンガーズの小松さんも、その後ソニーのディレクターになってからは、内藤やす子さんやTUBEをやっていましたよね。グループ・サウンズ時代にアーティストだった方たちがレコード会社やプロダクションにたくさんいらっしゃるので、そういう意味で多少アドバンテージになっているところがあるのかなって思いますね。

ただ、二世っぽい感じでやるのも嫌だなと思っていたので、そういった環境に抵抗する気持ちもありました。もちろん仕事上では松崎さんを始め、みなさん遠くから見守ってくださっているのが非常にありがたいと言いますか、非常に恵まれた状態ではあると思いますね。

2. シンセサイザーで宅録の日々

−− 与田さんが音楽に目覚めたのはいつ頃ですか?

与田:作曲家の方ですと家に色々な楽器があったり、ミュージシャンが集まったりするんでしょうけど、うちの父親は作詞家だったので、特にそういう環境ではなかったんです。ただ、狭いリビングにパラゴンというJBLのすごく大きいスピーカーがあって、父親がいつも朝からガンガンにレコードかけていたんですね。ですから、当時流行っていた洋楽は子どもの頃からずっと聴いていて、車に乗ってもカセットでずっとかかっていましたしね。そういう意味では音楽に溢れた家でしたし、音楽は好きでした。

−− 与田さんは何か楽器をやっていたんですか?

与田:小さいときからピアノは習っていたんですが、練習するのが本当に嫌でした。それでも10年くらい通っていたんですよ。ピアノの先生のところへ行くと、先生と2台ピアノ並べて練習するじゃないですか。そこで僕は寝ちゃうんですよ(笑)。できないし、わかんなくて、バイエルを卒業するのに5年ぐらいかかったくらいで、一応弾けましたけど全然ダメでしたね。

それで、中学2年のときに友達とバンドをやることになって、ピアノをやっていたからキーボード弾けるかもしれないと、「シンセサイザーを買ってほしいんだけど」と父親にお願いして、当時発売されたばかりのDX7を買ってもらって、それをずーっといじっていたんですね。でも、DX7っていわゆるツマミがあったりするキーボードじゃなくて、非常に新しいシンセサイザーだったので使い方がいまいちわかりませんでした。それで高校に入ってすぐくらいのときに「もっとツマミがついている、モジュレートできるシンセサイザーを弾いてみたい」と言ったら、当時、家に出入りしていたメロディーパークの福塚さんという方が「春ちゃん、ウチにおいでよ。転がっているよ、シンセサイザー」って言うんですよ。で、お邪魔したら、もうゴミみたいに置いてあるんです。それで「弄ってみたいから持って帰っていいですか?」と(笑)。それはオーバーハイムのOBXaってシンセだったと思います。

−− 高級品ですよね。スティックも付いているやつですか?

与田:ジョイスティックも付いていました。その当時でいう、ヴァンヘイレンの『ジャンプ』の音なんですよ。それで「『ジャンプ』の音出るじゃん」と家で弾いていたら、今度それを録音してみたくなって、お年玉で4トラックのカセットマルチレコーダーを買って、録音するようになりました。そうこうしているうちに、MIDIとともに安いシーケンサーが出始めて、夜な夜な自分の部屋でケーブル繋いで(笑)。

−− 高校時代にそんなことをされていたんですか。早いですよね。

与田:ええ。それで、4チャンネルしかないし、こっちのシンセは4つしか音が出ないし、こっちのシンセは8つしか音が出ないし、じゃあこれをスプリットして、これをベースにしてとかを自分でやっていたんですよ。で、これは1回録ってピンポンして、ライブで弾きながらピンポンして、もう1回戻してっていうのをやっていて。それが今すごく役に立っています。誰に教わったわけでもないんですけど、好きだったんでしょうね。

−− まだ『サウンド&レコーディング』とか、そういう本もない時代ですよね。

与田:ないですね。そうこうしていたら、福塚さんが血相変えて家に来て「ごめん。そのオーバーハイム、信吾のやつだったから返して」って言われて。小林信吾さんのシンセだったんですね(笑)。多分、尾崎亜美さんのバックで弾いていたんだと思うんですけど。

−− 貰えたわけじゃなかったんですね。

与田:もう、もらったものだと思っていたら、持って帰られちゃって。それで、自分でいろいろ研究して買ってみようと思って、ヤマハのQX5というシーケンサーとかRXというドラムマシンを家で並べてバチバチ叩いたりしていましたね。時々、作家の方とかトラックメイカーの方が「何やっているの?」と僕の部屋に乗り込んで来て、教えてくれたり。それが中学・高校生くらいでした。

−− バンドではオリジナル曲を作っていたんですか?

与田:作っていました。それで、高校の最後ぐらいかな? バンドのリーダーがポリドールにテープを送ったら呼ばれたから、レコーディングに行くぞと。それでDX7を抱えて池尻大橋のポリドールに行って、4、5曲録ったんですが、そのまま何も無く終わっちゃったんですけど、この業界にまた入ってから、当時の担当者だった内田さんという加藤和彦さんのマネージャーをやっていた方に再会して、「与田くんって、こういうことやってなかった?」「あのときいたのって内田さんですか?!」って、妙な繋がりがあったりしましたね。

3. 「楽しいこともあるけど、きちんとしている」レコード会社への就職活動

−− やはり将来は音楽の仕事に就こうと考えられていましたか?

与田:うちの父親もそうなんですけど、やはりすごく波があるなとは思っていました。結果的にみんな一生の仕事になっていますけど、何十年もこの仕事で生きていくのは大変だなって思ったんですよね。

−− 橋本淳さんでも波を感じられた?

与田:ええ。その当時、忙しいときは1日に3〜4曲詞を書いていたんですね。で、ディレクターがリビングでコーヒーを何杯も飲みながら詞ができあがるのを待っていて、父親が寝室で書いているんですが、ときどき様子を見に行くと寝ていたりして、「大丈夫なのかなあ」と思ったり。そういうハードなときもあれば「うちの父親、昼頃起きて何か食べて、寝て、麻雀して、一体どうなっているんだろう?」みたいなときもあるわけです。子どもながらに分からなかったですね。

−− 友達のお父さんとはちょっと違うと。

与田:父親のドタバタした日常を見て、楽しそうと思う反面、毎日コツコツ仕事をするとか、ちゃんとしないといけないんじゃないか? と思う自分もいて、その両方がある、つまり楽しいこともあるけど、きちんとしていると思ったのがレコード会社の人だったんですね。音楽の仕事をしているけど、彼らはサラリーマンとして勤めているので(笑)。

−− 毎月決まったお給料ももらえますしね。

与田:そうそう。あと、うちの父親は歌詞に対して色々話し合っているんだけど、最終的にそれを決めているのは、大体レコード会社の人だなって気づいたんですよね。「じゃあ、それをお願いします」「それは結構です」というジャッジですよね。いつも「橋本先生お願いします」とか言っているけど、結局この人が決めているんだなっていう(笑)。でも、就職について全然深く考えていなくて、みんな就職活動していたんですが、身が入らずにダラダラしていて。

−− 大学はどちらだったんですか。

与田:青山学院です。それで就職するなら、やはりレコード会社なのかもしれないなと思って、よく家に来ていた中で一番頼りにしていた飯田久彦さんのところに行ったんですね。ビクターに入れてもらおうと思って(笑)。もう就職活動が後半くらいだったのでギリギリだったんですけど。

−− 親を通さないでご自分で飯田さんにコンタクトを取られたんですか?

与田:家の電話帳で飯田さんの電話番号調べてかけたと思います。そうしたら「原宿のビクターにいらっしゃい」って言われて、「なんとかお願いします」って言ったら、飯田さんが手帳を開いて、「橋本さんの倅が就職したいって言っているので話を聞いてあげてくれます?」と電話をし始めて、ビクターの話かと思ったのに「あれ、回されている?」と(笑)。そうしたら、飯田さんが「春生ちゃんはうちの会社っぽくないからソニー行きなよ」って、そのとき紹介していただいたのが酒井政利さんだったんですよ。

−− 酒井さんもご実家には来ていたんですか?

与田:ええ。よくいらっしゃっていて、父親からは「レコード業界で一番手強い人だから、いつも礼儀正しくしろ」って言われていたので、すごく恐い人なイメージがありました。それで、飯田さんから「今から市ヶ谷行きなさい」と言われて、ドキドキしながら黒ビルへ行ったんです。あのとき、4階か5階のフロアのど真ん中にガラス貼りの部屋があって、そこが酒井さんの部屋だったんですよ。酒井制作室。それで入って行ったら真ん中にでっかい机があって、そこに酒井さんが座ってらっしゃいました。でも、白いシャツにネクタイをされていて「キチンとした格好をされた方だな」と思って、「与田です」と挨拶をしたら「どうぞ入りなさい」と言いながら立った酒井さんのズボンがヒョウ柄だったんです。「こりゃまずい。これはすごいところに来てしまった」とびっくりしちゃって(笑)。

−− (笑)。

与田:酒井さんは「すさまじい切れ味の人」と筒美京平さんからもお聞きしていましたし、これはきちんとしなければと改めて思いました。それで酒井さんに「今、就職活動してます」と話したら、「とりあえず入社試験を受けなさい」と言われて、酒井さんに言われたまま受けたんですよ。それでだんだん面接が進んでいくうちに、僕が受けているところがソニークリエイティブという会社だと気づくんですね。その会社はキャラクターとかグッズとかそういうものを売っているところだったので、「話が違うな」と思っていたんですが、ご紹介で受けているので言い出せず、最終面接が終わって、ソニークリエイティブに入ることになったんですね。

当時、人事部長だった岸栄司さんのところに面談へ行ったときに、「実は音楽がやりたいんですが、この会社でも将来的に音楽の仕事へ行く道はあるんでしょうか?」と聞いたら、「与田くん、君はいろいろしがらみがあるから、音楽の世界には行かないほうがいい。ここで頑張ってみなさい」と言われて。なるほど、そういう考え方もあるかと思って、それで2年間ソニークリエイティブにいたんですね。

−− 岸さんのアドバイスもごもっともですよね。

与田:そうですね。これは今まで誰にも言ったことがないんですが、当時120人くらいCBSソニーに入っているんですが、そのうちの1人の女性と付き合うようになったんですね。そしたら、CBSソニーは同じ職場で付き合うことを認めていない、一人を転勤させる、という話になって「与田、大阪に行け」と言われたんです。それがどうも納得いかなくて「じゃあ辞めます」と啖呵を切っちゃったんです。でも色々な方々にお世話になって入った会社ですから、筋を通さなければと思って、飯田さんのところへ行って「大変申し訳ありません。こういう結論になってしまいました」と頭を下げて、ついてはビクターに入れてくれないか? と再度お願いしたんです。

4. BMGジャパン入社〜ライジングプロダクションとの怒濤の日々

−− 飯田さんにもう一度お願いされたんですか。

与田:はい。そうしたら、飯田さんがまた手帳を出して「ここに行きなさい」って言われたのがBMGビクターだったんです。それでBMGに行ったら、田淵治さんという方と佐藤裕一さんという制作部長の方がいらっしゃって「いろいろ聞いているよ。とりあえず、うちに来い」と言ってくださったんです。

で、「最初は営業とか宣伝とかをやるんだけど、お前は何をやりたいんだ?」と聞かれたので、「やっぱり制作セクションで仕事したいです」「経験あるのか?」「ありません」って言ったら、「とりあえずそこに座って見ていろ」と、制作業務課というディレクターたちのバックアップをする部署に配属されて、編成表やレーベルコピーを作ったり、商品計画にマスター納品のスケジュール管理などをやっていたんです。その当時、ディレクターとか会社に全く来ないんですよ。制作の大きな部屋の一番向こうに佐藤さんが部長で座っていて、そこに制作業務課の僕も含めて3人がいるだけで、ガラーンとしているんですね。

−− みんな出払っていると。

与田:でも、部長のところに色々なところから「こういう子がいるんだけど見てくれないか?」とか、「こういうグループを編成しないか?」とか電話が来るんですね。普通、そういうときは部長がディレクターを指名して「お前ちょっと行ってこい」となるんですが、とにかくディレクターが全然いない会社だったので、いつも「与田、行ってこい」って言われて、突然スタジオに行って、ちょこんと座って見ているみたいな(笑)。そのうちに「お前が担当しろ」と言われるんですが、担当と言われても業務課ですから「ディレクターじゃないのにいいんですか?」って聞いたら「いいんだよ、そんなの!」って言われて(笑)、企画ものや単発ものを担当するようになりました。それで編成会議に出たら「お前、編成会議で何か出すの?」って笑われたりしました。一番若かったので、先輩たちにいじられながらよちよち歩きで始めたのが24、5の頃です。

その一年後ぐらいにやっぱり、「与田、お前ちょっと来い。この人に会って来い」と名刺を渡されて、行った先が平社長のところでした。平社長は荻野目洋子さんのマネージメントを通じてビクター系と太い繋がりがあって、その流れで観月ありささんのドラマ主題歌に新人を起用してBMGで出さないか? という話で、そこから3年ぐらいもうずっとライジングプロダクションに通うようになりました。この期間に初めて自分が関わったヒットというものを経験させて頂きました。

−− それはどなたですか?

与田:藤川賢一くんっていうシンガーと、ZEROという兄弟のユニットを担当させて頂きました。制作にいる以上、何かヒットが出ないと周りの人たちに顔向けができないなと思っていたんですよね。それが最初の仕事で、とにかく大変でしたね。ライジングプロダクションの方全員がいいと言っていても、平社長がOKしないと進まないんですよね。これは今でも役に立っていますけど、結局社長を説得出来ないと1ミリも前に進まないということを嫌というほど学びました。いくら社長にこういう風に説明して、これで落とし込もうと話し合っていても「いや、それは違う」と言われたら、結局変えなくてはいけないんです。明日の朝9時に音源を工場に入れないと発売延期だと言われているのに、7時ぐらいまでスタジオにいるみたいな(笑)。そういう経験を何度もしました。

−− 大変な経験をなさってきたんですね…。

与田:でも、平社長のことを嫌だと思ったことは1回もないですね。

−− 平社長の判断はやはり毎回正しいんですか?

与田:いや、全てが正しいかはわかりませんが、とにかく自分のタレントに対して愛情が溢れているんですよね。その情熱には圧倒されましたし、「もう立ち上がれない」みたいなことは何回もありましたけど、辛いと思ったことは一回もないんですよね。「なんでここに『愛してる』って言葉が入らないんだ!」「いや、社長そこ2拍しかないですから」みたいなやり取りも楽しい思い出です(笑)。

あと、社長にミックスのOKをとらないといけないので、夜、社長を探すんですが、どこかへ飲みに行っちゃっていないんですよ。で、社長の運転手さんに電話して「今どちらですか?」と店を聞いて、DATウォークマンとソニーのMDR-Z900という一番大きなヘッドフォンを持って行くんですよ。それで「社長聴いて下さい!」ってヘッドフォンをガバッと掛けて、音楽をヴォリュームマックスでかけるんですが、大抵夜中だし飲んでるしで、聴いているうちに寝ちゃうんですよ。「やばい寝ちゃってる…」「どうする? 曲終わってるじゃん」って(笑)。「いや、ミックスがOKだから寝ちゃったんじゃないか?」と平社長を起こして「社長どうでしたか?」って聞くと、「う〜ん、歌が小さいな」って言うんですよ(笑)。「…わかりました」ってまたスタジオに戻って作業しているうちに朝日が昇ってくるみたいな。

−− お話を伺っているだけで疲れちゃいますね…。

与田:それで始発で工場に行くみたいな。そんな生活を2年か3年くらいやっていましたね。

−− BMGから給料もらいながらも、実際はライジングプロダクションにずっといたんですか?

与田:いや、BMGにも行っていましたね。会社へ行って、平さんのところに行って、その間に他の担当アーティストの仕事もやっていました。当時ライジングプロダクションの原盤ディレクターとして入っていた榊原さんや、マネージメントの竹村さんや小林さんとかたくさんの方がいたんですが、本当みんないい人たちで、その頃が一番楽しかったかもしれませんね。みんな24時間体制で仕事をしている状態なので、躁状態というか、すごく大変なことが起こっても、みんなガハガハ笑いとばしちゃうような現場だったんですよ。あの経験が未だに役に立っています。「やばい、これどうしよう」じゃなくて「それどうすんのー(笑)」みたいな。

−− 深刻に受け止めるんじゃなくて、どんなときもポジティブなノリに受け止める(笑)。

与田:そう(笑)、ナチュラルハイな状態ですよね。実家に来ていたレコード会社の方々はヒットをたくさん出していた人たちばかりでしたが、やっぱりイケイケな感じだったので、そういう雰囲気はわかっていたんですが、自分がレコード会社で仕事をし始めると、常に「もし結果が出なかったときどうしよう」って思っちゃうんですよね。だから、シャカリキでした。普通のディレクターの人たちがヒット出したいって気持ちより、3倍くらい強かったと思います。そうじゃないと恥ずかしいと思っていたんですね。

父親がまた猛獣みたいな人間なので。まず、僕に対しては「お前は何の才能もない。もう辞めた方が良い」という気持ちが大前提にあるので、とにかく、僕のことは褒めないんですね。お前は何にもわかってない、だからお前はヒットも作れないし、才能もない、と。

−− そんな厳しいことを言われちゃうんですか…。

与田:逆にいうと、破天荒な人たちに対して、父親で免疫がついていたかもしれないですね。

5. 自分で立ち上げたもので売れたい〜MISIAとの運命的な出会い

−− BMGには何年いらっしゃったんですか?

与田:8年ちょっとくらいだと思います。結局、平社長との3年くらいで、ヒットを恵んでいただいたようなところがあるんですが、やはり自分で何か立ち上げたもので売れないと、父親を見返すことはできないなと思ったんですよね。

−− やはりそういう意味でお父様の存在はバネになったんですね。

与田:父親を見返したいというのはありますよね。父親は確かにたくさん曲も書いていますし、才能もあると思いますが、時代も違いますし、一番良い時代にごくごく限られた作家の中でやっているので恵まれていた部分もある、とその両方を分かっているんですけど、全然違う角度で、どこか「お前良くやったな」と言わせたいという想いは常にありましたね。

−− なるほど。

与田:そのときに「自分でやりたいなと思うことをやろう」と始めたのが、MISIAのプロジェクトだったんです。

−− MISIAとはどうやって出会われたんですか?

与田:その当時、BMG社長の佐藤修さんとフォーライフの後藤由多加さんがとても仲が良かったんですね。フォーライフは長渕剛さんや井上陽水さんなど、九州の方が結構多くて、九州でもう一回才能を発掘しようと、BMGと共同で、九州の色々な県の駅で「駅から始まるオーディション」というオーディションをやったんです。それでBMGとフォーライフのディレクター20人くらいが毎週末に九州へ出張して、オーディションをやったんですけど、毎晩呑んじゃって、もう滅茶苦茶になっちゃったんですよね(笑)。

−− (笑)。

与田:それを3年くらいやって、なかなか結果が出ずに、翌年にスポンサーが降りて中止ということになったんですね。「毎年の楽しみだったのに残念だな」とか言っていたら、九州の福岡でオーディションを主催していたプロデューサーの方が、「駅から始まるオーディション」という名前を使って学校をやることになって、タレント養成学校みたいなのを始めたんですね。それで、生徒がたくさん集まったからショーケースをやるので、当時のフォーライフとBMGの人を連れて観に来てくださいと案内が来たんです。

当時は、まあ今もそうですけど、歌が上手いというよりも、ルックス重視の子ばっかり出てくるんですが、なんか1人だけ「えっ? この子何?」みたいな子が出て来て、パッと歌ったら、滅茶苦茶歌が良かったんです。今までこういうタイプの子はいなかったし、ちょっとトライしてみたいなと思って、それで本人に声をかけて、その、プロデューサーの方に「この子、僕が担当して良い?」と言ったら「いいよいいよ、どんどんやって」と。要するに周りの人たちはもう全然目もくれないんですよ。

−− 誰も目にくれなかった、その子がのちのMISIAですか?

与田:はい。彼女に対して「君の歌はダメだ」って、すごく辛辣なことを言う人もいたんですよ。僕は「こんなすごい歌、聴いたことない」と思っていたので、「なんでだろう?」と思って。それで僕は彼女に「そんなことないよ、すごく良かったと思うから一緒にやろうよ」と誘ったんですよね。でも、BMGに戻って、会社の中で「僕がやろうと思っている新人がいるんだけど、みんな見て」って、宣伝とか営業とかがいたときに、制作フロアにあったテレビで、オーディションのときに歌っていたビデオをかけたんですよ。そのビデオを見ながら「やっぱりすごいな」と思って、「これ良いでしょ?」ってパッと振り返ったら、誰もいなかったんですよね(笑)。

−− そんな状況だったんですか…。

与田:それから、現所属事務所リズメディアの谷川くんでさえも初めは「ちょっと良さが分からない」と言うんですよ(笑)。

−− オーディションのときは、やはりR&B系の歌を歌ったんですか?

与田:そのオーディションのときにはドリカムの『Goodbye, Darlin’』を歌ったんですね。自分としては「すごい」と思っているのに、本当に反応が悪いんですよ。りぼんの奥田義行さんにもBMGにいらしたときに聴かせたら、「あんまりこういうの、のめり込まない方が良いよ」とか言われて、こんなに反応悪いんだと。でも、平さんのプロジェクトほど大きいわけでもないし、自分の裁量の中でやり続けていれば、いずれ同じ感覚の人と必ず出会うだろうと、ひっそり始めたんです。そうこうしている内に、預けていたリズメディアに出入りしているDJやダンサーから「この子いいっすね」とだんだん言ってもらえるようになったんです。

−− 世界が違ったのでしょうか?

与田:今もそうですけど、レコード会社とかプロダクションとか、限られたコミュニティの中での「良い悪い」ということと、マーケットとの間には必ず隙間がありますし、よく分からないというものがポーンと売れると、ちょっと手を焼くじゃないですか。そういうものだったのかな、という感じはしますね。その後、最初のアルバムがヒットした時に、奥田さんが自宅に花を贈って下さり、とても嬉しかった事を記憶しています(笑)。

6. これが売れなかったらもうダメなんじゃないか?〜「つつみ込むように…」の手応え

−− MISIAというネーミングはどこからつけられたんですか?

与田:本名を出すのも何ですし、何かちょっとニックネームをつけたいなと思っていたところ、作曲をお願いしていた佐々木潤さんが、自分の作っていた曲のテープに彼女の本名を捩って「ミーシャちゃんへ」と書いていて、「ミーシャって名前良いんじゃない?」と。でも「ミーシャ」という響きは良いけど、MISHIAだったかな? そんなスペルで据わりが良くないなと思ったんです。そうしたら谷川くんが「与田さん、やっぱりアジアとか行きたいよね」と言って、「アジア良いねえ…あ、“sia”って綴り良いな」と。それで、家のCD棚を見ていたらバーシア(Basia)の名前が目に入って、やっぱりバーシアも”sia”なんですね。

−− “h”がないんですね。

与田:そうそう。「MISIA」としたら“I”と“I”がシンメトリーになるし、これが良いんじゃないかなと思いました。本人はこちらの提案を割と素直に受け入れてくれるタイプの子なので、「この名前でいきたいんだけど」と伝えたら「分かりました」という感じでした。

あとタイアップとか、テレビとかは全部やめて、特に彼女の声で売りたいという気持ちがあったので、ヴィジュアルを出さない方が良いんじゃないかと話し合いました。その年、BMGの担当プロモーターだった柳田さんと、やっぱりJ-waveでかけて欲しいからプロモーションしましょうよと言ったら、当時、編成局長だった斎藤日出夫さんが会って下さって、今でも覚えているんですが、J-waveの大きな会議室へ行って、斉藤さんの前でコンポみたいなもので、『つつみ込むように…』と、そのカップリングの『Never gonna cry!』をかけて、黙ってずっと聴いていました。それで、曲が終わって何か言うかなと思ったら、「これ来週からかけましょう」と。もう、それで終わりだったんですよね。一瞬の出来事でしたが、大きなターニングポイントでしたね。

−− 即決ですね。

与田:そうしたら、本当に次の週からバンバンJ-waveでかかりました。あと、さっき言ったヒップホップ系のDJとかが気に入ってくれたり。だから、特にしゃかりきになって何かをやったというのはなかったんですよ。タイアップも結果的にあったんですが、それよりもクラブとか、ディスコ、DJ、ダンサーのストリートカルチャーの中にスッと入っていったのと、J-waveとかいくつかの放送局でどんどん曲をかけてもらって、本当にピンポイントでスイッチが入ったという感じでしたね。

−− もう音源だけで勝負できたということですね。

与田:そうですね。『つつみ込むように…』をスタジオで作っているときに、「これが売れなかったらもうダメなんじゃないか?」ってみんなが思っていましたからね。何と言うのかな…「これが売れないんだったら、もうこの国がダメなんじゃないか?」くらいに本気で思っていました。僕たちはスタジオでずっと、あーでもない、こーでもないとやり続けながら少しずつ積み上げていたんですが、小さなものを積み上げているからよく分からないんだけど、気づいたらすごく高い山になっていたりすることって意外とあるんじゃないかなと思うんですね。

−− 『つつみ込むように…』の作詞・作曲はどなただったんですか?

与田:ずっと一緒にやっていた島野聡くんの作品ですが、ずっと寝かせていた曲だったんですね。それをちょっと出してみようということだったと思います。最初『つつみ込むように…』はアナログ盤をちょっと流通させてみたんですが、それがすぐに無くなって、「MISIAのアナログ盤をどうやったら手に入れられるんだ?」とか話題になったんですよ。でも、それにはちょっと裏があって、ニューヨークに有名なプレス工場がありまして、ニューヨークへ行ったときに、そこでプレスしようということになりました。それでお金を払ってプレスをして、それを日本に輸入する形を取ったんですけど、商品ができて出荷した直後に、テスト盤を確認したらセンターの穴がズレていて、かなりのパーセンテージで針飛びするんですよ。

−− プレスミスですね。

与田:これは出荷できないでしょうと。それですぐ東洋化成さんでプレスし直して、再出荷するか、全部回収しなきゃダメだと言って、出荷した瞬間、回収したんです。それで手に入らなくて、プレミアが付いたんですよね(笑)。

−− その不良品が今、プレミアになっているんですか?(笑)

与田:多分出荷して、即買った人もいると思うんですよ。それで、回収すると言っても、戻さなかった店も結構あると思うので。

−− 不幸中の幸いと言いますか、逆に宣伝効果が上がっちゃったんじゃないですか?

与田:そうなんですかねえ。何気に、怪我の功名みたいことがいくつか重なってはいますね。

−− MISIA『つつみ込むように…』の大ヒットで与田さんの社内における評価は高まったんじゃないですか?

与田:どうなんですかね。最初、僕が作っている曲とか音に対して、誰も何も言わなかったんです。「へー」って言っていただけなんですけど。でもヒットした途端に「こういう曲をやった方が良いんじゃないか?」とかみんな色々言ってくるわけですよ。

−− 見向きもしなかった人がいきなりアドバイスしてくるわけですね(笑)。

与田:してきますね。エーッと思って(笑)。

−− (笑)。お父さんの反応はどうでしたか?

与田:父親は「お前は俺の子供だったことを感謝した方が良い」と言っていましたね(笑)。「俺の才能がお前に少しあるだけで、それはお前のものじゃない」みたいな(笑)。

−− すごい言い方ですね(笑)。でも、本心では喜んでくれたんでしょうね。

与田:もちろん喜んだと思います。父親は「色々な人に頭を下げて、仕事を取りに行けば、何かやらせて貰えるだろう。そうやってヒットを取ってくれば良いじゃねえか」とよく言っていたんですが、僕はそういう風にはしてこなかったですし、その姿勢を守る中でMISIAのヒットが出たので、なんとなく上手くおさまったかなという感じですよね。

▲MISIAのセカンドアルバム『LOVE IS THE MESSAGE』は第42回日本レコード大賞ベストアルバム賞を受賞

7. 一千万のボーナスをきっかけに独立してユニバーソウル設立

−− BMGジャパンを辞められるきっかけは何だったんですか?

与田:当時の上司のジャック松村さんはアメリカ帰りの人で、ソニーレコード・アメリカの社長だったんですね。それで「こういう仕事はやっぱりインセンティブだ。与田、お前にはボーナスを出す」と言われて、「おお、嬉しいです。最高です」と言っていたら、99年の年末ですかね、突然一千万のボーナスが振り込まれたんです。

−− 一千万ですか!

与田:まだ31くらいだったので「ええー!」と思って。給料明細が2枚だったんですよね。1枚に500万円までしか書けないから(笑)。

−− (笑)。

与田:そうしたら総務の人に「与田さん、来年の住民税大変なので、注意してくださいね」と言われたんですね。その当時、自分は30万くらいの月給でしたが「来年は住民税だけで毎月15万円くらいになっちゃうかもしれない」と言われて、それじゃあ食っていけないので「じゃあ、給料上げてくださいよ!」とジャックさんに言ったら、「与田、それはできない」と言われて(笑)。そうしたら谷川くんが「与田さん、独立しちゃえば良いじゃない?」と。それで、今の会社(ユニバーソウル)を作ったんですよ。

−− 独立は谷川さんのアドバイスなんですね。

与田:そうです。みんなから何となく「独立しちゃえよ」と無責任に言われて、「そうかなー」みたいに思って。だから大谷英彦くんとか、ソニーに入った同期はみんな出世して、今はレコード会社のエグゼクティブになっているんですが、僕は「なんか失敗したな…」という気持ちはありますね…。

−− いやいや、そんなことないでしょう!

与田:ただ、酒井政利さんじゃないですが、僕も現場というかスタジオが好きなんですね。ディレクターとか、芸能ラウンジ的な世界も嫌いじゃないんですけど、やっぱり元を正すと、家で「この音はどうやったら録れるのかな?」とケーブルを繋いだりしていたのがルーツなので、根本的にはスタジオにいて実験しているのが好きなんです。そういう意味では独立して良かったかなとは思いますけどね。

−− 普段もこのスタジオにいらっしゃるんですか?

与田:ほぼいますね。打ち合わせも全員スタジオに呼んで、ここでやっています(笑)。

−− このスタジオを作ったのは独立と同じ時期なんですか?

与田:そうです。例のボーナス一千万と、MISIAの印税も少し入っていたので、それでスタジオを作りました。

−− 本当にスタジオがお好きなんですね。

与田:スタジオ大好きですね。スタジオって、レストランで言えば厨房みたいなもので、厨房がなかったら食べ物が出ないじゃないですか? だから、音楽にとってスタジオが一番大事なんじゃないかなと思いますけどね。

▲ユニバーソウル スタジオ

−− 今も自分で音を作ってらっしゃるんですか?

与田:いえ、そこは割り切っていて、僕は司令塔的な感じと言いますか、作曲、作詞、アレンジ、ミュージシャン、歌手、そういった人たちをまとめる役目に徹しています。

−− エンジニアリングは?

与田:もちろん、ずっと一緒にやっているエンジニアはいるんですが、今はほとんど自分でやっています。

−− 歌入れもご自分でなさっている?

与田:ええ。歌入れは自分でやれるのが一番良いと思いますね。やっぱりProToolsって革命的な機材で、音が画で見えるって大事件じゃないですか。「この音なんだっけ?」というのが全部画に出るという。だから、基本的に誰でもできるんですよね。あと歌のエディットなんかも昔は歌詞カードを見ながらセレクターでやっていましたが、ProToolsでやると圧倒的に早いですからね。歌のつなぎとか、歌録りのテクニックは独学ですが、何の根拠もない自信はあります(笑)。

−− このスタジオでMISIAもAIも加藤ミリヤも、みんな歌っているんですか?

与田:歌っています。今乗っけている47(NEUMANN U47)というマイクはビートルズも使っていたマイクで、オリジナルに近い状態であるのはなかなかないと思います。これ、シリアルが138番という47なんですが、この状態のものは多分日本に3本とないと思います。MISIAはずっとこのマイクで録っていました。

−− このスタジオは閉塞感が無くて、すごく居心地がよいですね。

与田:ありがとうございます。アメリカのスタジオに行くと、植物があったり、窓から明かりが差していたり、楽しい気分になるじゃないですか。でも、日本のスタジオはそういった雰囲気が出ないところが多かったので、自分のスタジオはアメリカのスタジオのように遊びたいなと思っていたんです。ちなみにこのテーブルは実家から持って来たやつで、みんなで麻雀していたテーブルです。この上で「ロン!」とかやっていたという(笑)。

−− 歴史を観てきた麻雀卓ですね。

与田:そうです。それと今ラージで流しているマーク・レヴィンソンのパワーアンプは父親が使っていたやつを拝借してきました(笑)。これももう40年くらい前の機材ですね。

−− 40年ですか…すごい。この大きいスピーカーはどこのやつですか?

与田:これはPMCと言って、イギリスのスピーカーですね。ロンドンのスタジオへ行ったときに、みんなこれを使っていて、すごく良い音だなと思ったんです。日本って小さいスピーカーで聴く人が多いんですけど、海外に行くとみんなラージで聴いていますし、僕もでかい音で聴きたいときはこのPMCで聴いています。

8. 「Everything」のミックスへのこだわり

−− 与田さんはやはり機材や音質へのこだわりは強いですか?

与田:はい。例えば、MISIAの『Everything』は、どうしてもジョージ・マッセンバーグにミックスしてもらいたくて依頼したんですね。彼はアース・ウィンド・アンド・ファイアーのアルバム『I Am』とか、いわゆるアースの全盛期のミックス・エンジニアで、かつ、リンダ・ロンシュタットのプロデューサーなんですね。それで「サウンドをアースみたいにして、歌をリンダ・ロンシュタットみたいにして欲しい」と言ってお願いしたんですよ(笑)。

−− それはゴージャスなオーダーですね(笑)。

与田:それで『Everything』はナッシュビルまで行ってトラックダウンしました。冨田ラボの冨田恵一さんがアレンジだったので、彼と一緒にジョージのスタジオへ行ったら、アナログな機械がブワーッと並んでいて、「すごいトラックダウンするんだろうねえ」なんて話しながら、作業をするジョージの部屋に入ったら、ProToolsがポンと置いてあるだけで、他に何もないんですよ(笑)。それで冨田さんが「与田さん、これ手抜きなんじゃないかと思う。ちょっとジョージに訊いてくれ」と言うんです。それで、恐る恐るジョージに「僕らはアナログのアウトボードがたくさん並んだスタジオで、あなたの技術を見てみたいんだけど、これ(ProTools)で大丈夫なの?」と訊いたら、「何を言っているんだ。今一番Hi-fiで最高のサウンドを作るのにはこれしかないだろう! そんな古い機材を並べてどうするんだ?」って言うんですよ(笑)。

−− (笑)。

与田:そうしたらまた冨田さんが「与田さん、モニターだけ10M(YAMAHA NS-10M)を借りてくれないだろうか?」と言うので、「ジョージ、10Mでモニタリングしたいんだけど」と訊いたら、笑いながら「日本ではそういう音を望んでいるのか? Hi-fiでゴージャスなサウンドが欲しいじゃなかったのか?」と言われて、「確かにそうだな」と思って、冨田さんに「ジョージの言う通り、このままやろう」と伝えました。

−− ジョージ・マッセンバーグは2000年に弊社のスタジオに来たことがあるんですが、Sony 3348を見て「もしかしてまだ使っているの? 絶滅したとばかり思っていた」と言うんですよ。「そんなに音の悪いやつをまだ使っているのか」と(笑)。

与田:彼の脳内はすごい先に行っているんですよね(笑)。MISIAはその当時から色々な人にミックスダウンしてもらいましたが、『Everything』はダントツで良い音だってMISIA本人が言っていましたからね。ミックスってヒットするかしないかには、直接的にはそんな関係ないと思いますし、すごくたくさんお金も払い、時間も手間もたくさんかけましたけど、すごく良い作品に仕上げられましたから、やってよかったと今でも思います。

−− 与田さんはMISIA以降、様々なアーティストをプロデュースされていますね。

与田:プロデュースするケースって、いくつかのパターンがあると思うんですね。大きく分けると二つあって、一つは「こういう特色のあるタレントを与田さんなりに仕上げてください」というプロデュース。つまり、今この冷蔵庫に入っているもので美味しいものを作ってほしいというケースと、自分で材料を買ってくるところからやってくれというケースがあると思うんです。

やっぱりMISIAというのは、人の冷蔵庫の中身で料理を作るわけではなくて、自分で素材を見つけてきて、自分で料理をしているアーティストですし、本質的にはそのプロデュース方法が僕には向いているんだと思います。もちろんAIちゃんや加藤ミリヤちゃん、華原朋美ちゃん、その他にもたくさんプロデュースをさせて頂きましたが、そういう仕事のときは、歌録りで工夫をしたり、今までやってなかったことを引き出したり、自分なりに色々試みますが、実は僕の方が勉強させてもらっていることが多いんですね。

−− アーティストから教わっている?

与田:僕はそういう気持ちでいます。結局自分でゼロからやっているものと、例えば40くらいまで来ているところからスタートするものでは違います。だから、AIちゃんなんかそうですが、「こういう風に歌ってくるんだ」とこちらが勉強させてもらっているような感覚が多いです。MISIAやAIちゃんの仕事で得たノウハウは、今はアイドルものに使われていたり、繰り返される中でだんだん形を変えていくものだと思いますし、最終的には自分で見つけてきて、ゼロからやっているアーティストにフィードバックされてこないと意味がないと思っています。

−− 今はどのようなアーティストをプロデュースされているんですか?

与田:今はBeverly(ビバリー)というフィリピンの子をやっています。知り合いの人から「フィリピン人のシンガーの資料を預かっているから聴いてほしい」と頼まれたので聴いてみたら、すごい歌を歌うのでビックリして、「すぐに会いに行きましょう!」とフィリピンまで飛んで彼女に会いました。これはMISIA以来の衝撃で、何社かにお話する中で、エイベックスの林さんと伊東さんが「これはすぐやろう」と言ってくれて、彼女を日本へ呼んだんですが、ビザがなかなか取れなくて大変でした。

−− ビザがそんなに取れないんですか?

与田:興行のビザってなかなか取れないんですね。そこから始めて約1年がかりで日本に呼んで、今年のa-nationで日本での初舞台を踏みました。僕の場合は自分の感覚に合う人を自分で見つけてきて、それをビジネスの形にするというのが本来の仕事だと思っています。だから、ディレクター時代も人がやっていたタレントを引き継ぐという経験がないんですよね。よく、ディレクターが変わるとかあるじゃないですか。そういうのはメーカーで8年やってきて1回もないんですよね。それは良いのか悪いのか分からないですけど。

−− 珍しいですよね。大抵先輩から引き継いだりしますけど。

与田:そうなんですよね。でも、それってすごく難しいですよね。人がやってきているものを否定するところから始めなきゃいけなかったりする要素もあると思いますしね。そのままやっていれば良いのかというと、それじゃお前がやる意味がないだろうということになっちゃうしね。そういう意味では、自分でやっている方が、責任は非常に重いんですが、気持ち的には楽ですね。

9. 子供からお年寄りまで、あらゆる世代に向けた音楽を作りたい

−− ちなみに与田さんは詞を書かないんですか?

与田:詞は嫌いなんですよね。

−− 嫌いですか(笑)。

与田:これは父親の影響かもしれないんですけどね。父親の詞は結構好きなんですよ。父親の詞の特徴として、人が共感できるようなものではなくて、人が眺めているような世界観を書く詞が多いんですが、それ自体嫌いではないんです。詞に関して、僕は音楽の中で言葉がバンバン入ってくるとむしろ邪魔だと思っていて、サウンドや声とか色々なものと混ざって1つの形になる方が良いと思っています。

よく、プロダクションとかレコード会社の方も「まず詞を」という方が多いんですが、詞というのは「結果的に良いよね」というものであって、MISIAの曲なんかも、ほとんど詞で煮詰まったことはないんですよ。本人はもちろん煮詰まっていると思いますが、全然ダメということはほとんどなくて、逆にできたものをどう良くするか? ということの方が大事だと思います。

−− でも不思議ですよね。お父さんが作詞家なのに(笑)。詞を書くタイプじゃない?

与田:どうなんですかね。書けるのかな…。以前、父親と酒井政利さんの話になって「コンサートで郷ひろみが出て来た瞬間、ファンの子たちは高揚して熱が上がってしまうんです。ですから“20才の微熱”というタイトルですぐ詞を書いてください」と酒井さんが言ってきて『20才の微熱』の詞を書いたと。最初にタイトルを提示して、それですぐ書けというのは結構すごいなあと思いましたが、そういうのは興味がありますね。タイトルから逆に詞をイメージする。

−− 酒井さんもすごいですし、それに応えるお父様もすごいですね。

与田:ですから、やるんだったら徹底してやりたいんですが、逆にそういうのを見てきているので、若い人とかと詞の談義をすると、若干こっちの体温が下がってしまうんですよね。

−− (笑)。

与田:レコード会社の人も今、スタジオの作業が減っているので、スタジオで何かをするというよりは、会議室でできることをやる。となってくると限られてきて、どうしても詞の話になっちゃうんです。「音楽的なことは分からないので、詞の話をしても良いですか?」という人も多くて(笑)、「詞にそんな時間を費やしてどうするのかな?」と思うんですよ。そこよりスネアの音色どうなの? という方が、結構大事だったりすることもあるじゃないですか。だから、詞だけに限らず、あらゆることをバランス良くフォーカスできればと思います。

−− 音楽を作っている以外のプライベートな時間っていうのはあるんですか?

与田:エイベックスの松浦さんのブログのタイトルがすごく良いなと思うんだけど、仕事が遊びで遊びが仕事になっているんじゃないですかね。しびれる現場もありますけど、ここにいて仕事して疲れるなと思ったことはないですね。だから、ほぼ遊んでいるんだと思います。それで、何とか生き延びているんだから、幸せなんじゃないかなと思いますけど(笑)。多分、あと10年くらいは仕事できるかな? と思っているんですけどね。

−− いやいや、もっとできるんじゃないですか?

与田:でも、50歳とかになって、若い人に向けた音楽を作るというのは、かなりナンセンスだなと思いますけどね。

−− でもミック・ジャガーもポール・マッカートニーも70越えてバリバリじゃないですか(笑)。

与田:そうなんですけど、例えば、ポール・マッカートニーの新譜を中学生とか高校生が聴くことはないじゃないですか。やはり、一緒に育ってきた世代に向けたものというか。そういう意味で、ある世代の人がある世代の人に向けて音楽を作る、つまり横に切ったマーケットの時代に変わったのかもしれないですね。でも、僕は父親とか松崎さんの世代の人たちのDNAを多少は持っているので、子供からお年寄りまで、あらゆる世代に向けた音楽を作りたいという想いもあります。それがアイドルものとかでも良いんですが、やはりアイドルはアイドルのファンに向かう部分が大きいので、本当の意味では興味は持てないですよね。

−− 今は世代を越える存在がいないですよね。宇多田ヒカルさんくらいでしょうか。

与田:奇しくも平さんが言っていましたけど、宇多田ヒカルさんという存在は爆弾が落ちたような衝撃だと。もう雑草も生えないと。焼け野原になってしまったと仰っていましたね。僕は宇多田ヒカルさんほどのものは作れないと思うんです。自分の思考範囲が結構狭いですし、広く見て作っているわけではありませんから。でも、このスタジオで、ここに居る人たちが聴いて「これはヤバイ!」と言えるものが作れれば、それが多くの人の心を打つと信じています。

−− 本日はお忙しい中、ありがとうございました。与田さんの益々のご活躍をお祈りしております。

広告・取材掲載