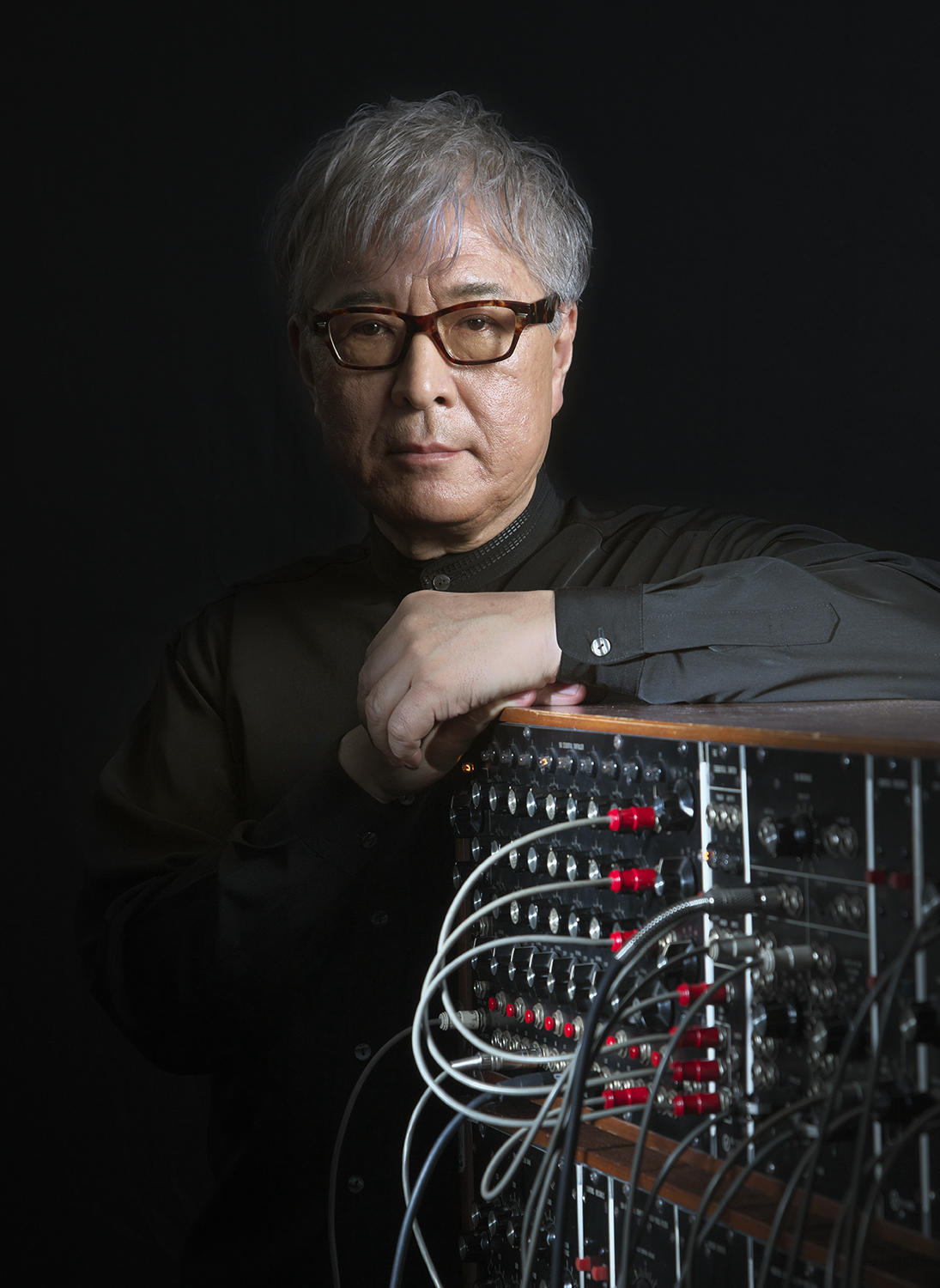

第170回 シンセサイザープログラマー/プロデューサー 松武秀樹氏【前半】

特に1977年~1982年にかけてYMOの作品に参加、ワールド・ツアーを含めたライブにも帯同し、“第4のYMO”と呼ばれたのは誰もが知るところです。1981年には自身のユニットであるロジック・システムをスタートさせ、数多くのアルバムをリリース。また、日本シンセサイザープロフェッショナルアーツやMPNなど多くの音楽関連団体での活動を通じて、ミュージシャンやプログラマーの地位向上、よりよい環境作りに尽力され、4月からは京都のα-stationにて新番組「Logic Radio」をスタートさせる松武さんにシンセサイザーとの出会いから現在取り組まれているプロジェクトまで、じっくり伺いました。

(インタビュアー:Musicman発行人 屋代卓也/山浦正彦)

ジャズミュージシャンの父親が教えてくれた「電気の不思議」

──前回ご登場いただいたSUGIZOさんとはどのようなご関係なんでしょうか?

松武:SUGIZO君とは、坂本龍一さんらが発起したMAA(メディア・アーティスト協会)のJASRACの支分権についての会合で出会ったのが最初です。SUGIZO君は若いのにそういうこともよく勉強していて、会合をやるたびに来ていたんです。ミュージシャンとして、「自分が将来どういう風になっていかなければならないか」みたいなことを一緒に考えていたんですが、「若いのにすごいな」と思っていましたね(笑)。

そのあとは、LUNA SEAとか色々なライブに誘ってくれて、そうこうしていくうちに、彼の曲のリミックスを依頼されたのをきっかけにライブも一緒にやるようになりました。2018年は楽器フェアの中でのイベントで、一緒に共演しました。

──SUGIZOさんは本当にインテリですよね。

松武:最近はパレスチナとか、ああいった危険な地域に行って、子どもたちを支援したり、災害が起こったときにはボランティアをしたり、やっぱり素晴らしい人間だなと思います。

──意識が高い方ですね。

松武:ええ。彼はバイオリンを先に始めて、ギターを始めたのはもう少し後だったらしいですが、ギターって簡単に音が出る楽器じゃないですか。まあピアノもそうですが、弾けば誰でも音は鳴る。簡単に音が出る楽器ほど極めるのが難しい。ある意味、ギターは極限の楽器だと思うんですよね。彼はそういうところを突き詰めているわけで、ものすごく孤独かもしれないですね。彼のように人に秀でる何かをやらなければいけないというのは本当に大変なことだと思います。

──ここからは松武さんご自身のことをお伺いしたいのですが、ご出身はどちらですか。

松武:横浜です。JR横浜駅の1個手前に東神奈川という駅があるんですが、あそこから少し北のほうに行ったところに六角橋というところがあって、そこが実家です。神奈川大学があるところですね。

──お父様がジャズのミュージシャンだそうですね。

松武:そうなんですよ。父親はシャープスアンドフラッツというバンドを原信夫さんと一緒に作ったんです。戦争が終わってすぐに、伊勢佐木町に吉田橋という橋があるんですが、そこの脇のところにオリンピックというバーができて、進駐軍の将校たちを相手にしたダンスホールで演奏を始めたんです。

──お父様は大正生まれですか?

松武:大正10年生まれですね。テナーサックス奏者で、あの頃は家で吹いていても隣から文句が出るような時代じゃなかったですから(笑)、練習をしているわけですね。そうすると僕も「なんでうちの父親は普通の人と違って働きに行かないで楽器なんか吹いているんだろう…?」みたいに思っていました(笑)。それで夜になると、出かけるような生活でしたから、非常に不思議でした。でも、母親がしっかりしていたので、いわゆる普通の家と同じように生活していたと思います。

──ご兄弟は?

松武:妹が2人いて、僕は長男です。

──音楽関係に進まれたのは松武さんだけですか?

松武:ええ。ともかく他の家と決定的に違うのはレコードがたくさんあるということと、ハイファイプレイヤーがあったことでしょうか。普通の家はスピーカーも一緒についているポータブルプレイヤーでしたが、家はアンプがサンスイ、スピーカーがアルテックで、それで鳴らしていたんですよ。ピックアップも品川無線のグレースというやつだったかな。それで聴いているから音がいいんですよね。ですから友だちがみんな家に来て音楽を聴いていましたし、テレビも早かったですね。あと親父はアマチュア無線を一早くやっていて、100ボルトのインバーターを車に乗っけて無線をやっていたり、とにかく自由奔放な父親でした。

──テクノロジーに強いところは受け継がれた?

松武:やはり電気というのを教えてくれたのは父親でしたし、電気の不思議について教えてくれたのもそうでしたね。父親はもともと電気が好きで、戦争に行っているときに現場で色々と知識を得たんでしょうね。だから帰ってきて、そういうことをやりだしたんじゃないですかね。

──お父様はシャープスアンドフラッツの一員として、テレビに出られていたんですか?

松武:いや、初期の頃なので出ていなかったですね。そのあとすぐにシャープスアンドフラッツのマネージャーになって、江利チエミさんのバックバンドの仕事を取ってくるような仕事をしていたみたいです。だから父親は江利チエミさんから、車をもらっていましたよ。

──車ってもらえるもんなんですね(笑)。

松武:それも外車、シボレーでした。そんな車に乗っている人って当時いなかったんじゃないですかね(笑)。

音楽とともに電気的なものに惹かれた

──松武さんご自身はいつから音楽をやり始めたんですか?

松武:きちんとやりだしたのは、中学校でブラスバンドに入ってからですね。担当の先生が「君はなんの楽器がやりたいんだ?」って言ったら、間髪を入れずに「トランペット!」 って言いました(笑)。トランペットって金管のメイン楽器じゃないですか。その当時、1963〜65年の頃って、ベンチャーズやビートルズがすごい人気で、みんながワーワー言っている脇で、僕は「まあ聴いてやるよ」みたいな態度でね(笑)。どっちかというとフルバンドのサウンドとか、ジャズに傾倒していました。

──ジャズの方に興味があったんですね。

松武:もちろんビートルズに興味がなかったわけじゃないんですが、お金を出してまでレコードを聴こうとは思わなかったですね。だから友だちが持っているものを貸してもらって、聴いていたぐらいでした。

──お父様からは楽器の手ほどきは受けたんですか?

松武:父親からは習いませんでした。だけど、トランペットを吹ける方のところに連れて行ってもらって「吹いてみろ」とか言われて・・・。

──最初から結構本格的ですね。

松武:いやいや、そんな教育を受けたわけじゃないので(笑)。そうこうしているうちに、親父が「お前トランペット欲しいか?」って言うので、「え? 買ってくれるの?」と。 「そのほうがちゃんと練習できるだろう。学校に行かなきゃ楽器がないというのは、上手くならないぞ」と言われて、中学2年生のときにトランペットを買ってもらったんですが、先輩からは「お前なに楽器なんか買ってもらっているんだよ」みたいに言われてね(笑)。

──ひがみですね…(笑)。

松武:「俺にも吹かせろ」って言われて(笑)。しかも買ったのがセルマーの非常に良いトランペットだったんですよね。親父は言葉数が少なかったですが、息子を音楽の道に入れていくには、そういう方法がいちばんいいんじゃないかってことが、わかっていたのかもしれないですね。

──全然、否定されなかったということですよね。

松武:そうですね。僕が欲しいと言ったというよりは、父親が「ラッパが欲しいか?」と。多分そうとう高かったと思うんですよ(笑)。買ってきてくれた日は夜寝られませんでした。

──松武さんの演奏をお父様は見られたりしたんですか?

松武:ときどきコンサートには来ていましたね。あと、TBS主催の「子ども音楽コンクール」というのがあって、赤坂のTBSホールで全国大会があるんですが、僕の中学校は毎回神奈川県予選を通過して、本戦に出ていっていたんですね。そのときに楽器を運ばないといけないじゃないですか。あの当時はトラックとかがあるわけじゃないので、うちの親父の車に積み込んで、運んだりしていましたね。

──では、中学と高校はトランペット三昧ですか?

松武:トランペット三昧でしたね。勉強もそれなりにしたんですが、やっぱりラッパを吹いていると「将来こういうことでお金が稼げたらいいな」と考えるんですよね。

──漠然と?

松武:ええ。そのときにはそう思っていましたね。あの頃って、チェイスとかBST(ブラッド・スウェット・アンド・ティアーズ)とか色々なブラスロックバンドが出てきたタイミングで。ああいうバンドにも憧れましたけど、技量がある人がたくさん集まらないとできないので、自分でやろうとは思わなかったです。どちらかと言うとマイルス・デイビスとか、ああいったトランペッターをすごく好きになって。クリフォード・ブラウンも大好きなんですよ。あの人は叙情的な吹き方をするので。

──いわゆるモダンジャズのトランペットをやったんですか?

松武:少しやりました。ただ、きちんと習っていなかったので、アドリブはできなかったですね。それで徐々に音楽とともに電気的なものに興味を持つようになって、中学生のときに5球スーパーラジオを作りました。

──それは雑誌か何かを見てですか?

松武:そうです。中学生のときに買ったラジオ雑誌に「5球スーパーラジオの作り方」と数ページにわたって書いてあって、「じゃあ作ってみよう」と秋葉原まで部品を買いにいきました。

──ラジオ会館に。

松武:まさにラジオ会館に(笑)。今みたいにキットで売っていませんから、全部バラバラに買ってこないといけないわけですよね。

──狭い通路でなにが売っているのかわからない中で(笑)。

松武:ラジオ会館は中学のときに何十回と行きましたね。それで5球スーパーラジオを作って、電源を入れてみたら、ウンともスンとも言わないんですよ(笑)。「ちゃんと電波が来ているのかな…?」みたいに思っていたら急に鳴り出して「きた!」って。それはラジオ関東の電波だったんですが、横浜なのでラジオ関東しか入らなかったんですよね(笑)。ラジオ関東は野毛山の上に電波塔がありましたから。それでラジオ関東だけ入って「うわあ聴こえた」と感激してね。でもその前に父親が誕生日に鉱石ラジオを買ってきてくれて、石にイヤホンを挿すと鳴るというのが信じられなくて(笑)。「なんでラジオが鳴るんだろう…?」って思っていました。

メカニカルなものへの憧れとシンセサイザーとの出会い

──松武さんの原点はラジオだったんですね。

松武:ラジオを自分で作って鳴ったという、そこが全ての始まりですね。はんだこてでやけどもしましたけど(笑)。

──演奏だけじゃなくて、いわゆるエンジニア的なものにも興味を持ったと。

松武:まだパソコンもない時代ですから、その頃は音楽がどうこうというよりも、そういったメカニカルなものへの憧れがあったんです。あと、ベンチャーズやビートルズが好きな友達が周りにたくさんいましたから、エレキサウンドというか、エレキギターがどういう仕組みで鳴ってどうなっているのか、ひずみとかにもすごく興味がありました。ただ、買って弾こうとは思わなかったですね。

──当時音楽をやっていた少年たちは、出ている音に興味があっても、「なぜ音が鳴るのか?」というのはあまり考えていなかったんじゃないですか?

松武:多分考えていなかったでしょうね。

──「なぜひずむのか?」まで考える人はあまりいないですよね。

松武:結局、入り口でしぼってアウトをでかくしちゃえば音はひずむわけじゃないですか? 今のシンセもそうですよね。小さく入れて大きく出せばひずむので。逆にSNをよくするためにはインプットを大きく取って、出口を絞ればよくなるわけで、そういうことって実は基本的なことで、みんな気がついていないだけでね。僕はそういった電気の根本原理に興味がありました。

──高校を卒業された後は専門学校に進学されたそうですが、大学に行くという選択肢はなかったんですか?

松武:行きたいとも思いましたけど、行ったところでなにが起こるのかな?と。ちょうど高度成長で景気が良いときでしたし、なにより大阪万博で見てきたことが、すごく刺激になったんですよね。

──70年の大阪万博のときはまだ高校生ですか?

松武:高校卒業のときです。友だち3人で行ったんですが目的は1つ、月の石を見にいくだけですね。新幹線にも乗ったことがなかったですから、開通から6年後にやっと乗れたみたいな(笑)。とにかく混んでいて、2日間行ったんですが全部は見られなかったです。実は先日、マネージャーと万博記念公園に行ったんですが、それでも感激しましたからね(笑)。「そうだった、ここ歩いたな」とかね。

やっぱり70年の大阪万博があったことで、次の僕が生まれていくというか、始まるんですね。大阪万博で「この先はもっと違うものが力を持つんじゃないか?」と思ったんです。将来は人間の代わりにコンピューターが、当時は電子計算機とか言っていましたが、そういうものが取って代わる時代になるんだみたいな。あとはアポロが月に行って、石を持ってきたこととか、そういったことがすごく刺激になって、「大学に行くんじゃなくて、そういう時代に対してもっと早くから準備したほうがいいんじゃないか?」みたいに思ったんですよね。

──ネクタイを締めて会社に行くというイメージが湧かなかった?

松武:それもあったかもしれないですね。まあ父親がそういう職業でしたから。あと『スイッチト・オン・バッハ』を聴いたのも大きかったですね。大阪万博に行ったときに、道頓堀近くのレコード屋さんに友達と入って「なんのレコードがあるのかな?」と見ていたら、たまたま『スイッチト・オン・バッハ』がかかっていたんですよ。それで聴いたことないような音でバッハの曲をやっているものですから、レコード屋の店員に「これなんていうアルバムですか?」って聞いたら「これは最近流行っている電子楽器、シンセサイザーというもので」って。

──シンセサイザーという言葉をそこで初めて聞いたんですか?

松武:ええ。「なんですかそれ?」って。そうしたらジャケットを見せてくれて、「こんな機械みたいな楽器があるんだ」ということを初めて知りました。あのジャケットって、ヘッドフォンを持ったバッハがこっちを向いて立っているんですけど そのヘッドフォンの先って実はインプットに挿さっているんです(笑)。

──(笑)。

松武:それはあとになってわかったんですけどね(笑)。それで、東京に帰ってきてからヤマハ渋谷店に行って「実はそういうものを聴いたんだけど」って言ったら「写真があるから見せてあげる」と、白黒の大きなモーグの写真を見せてもらったんですよ。そうこうしているうちにピンク・フロイドとか、そういうバンドが来日するようになったんですね。確かピンク・フロイドの来日は72年か73年だったと思います。

──専門学校は卒業したんですか?

松武:卒業はしていません。僕はテレビ局に入って、カメラマンとかスイッチャーとかそういうことをやりたかったんですね。それで父親が「わかった、知り合いのプロダクションがあるから、そこに話をしてやる」と。そこはインターパックという会社だったんですが、なんと冨田勲さんのマネジメントをやっている制作会社だったんですね。あの頃の冨田先生は、色々な仕事をされていましたし、大河ドラマとかNHKの番組の音楽もたくさん手掛けていたんですが、アシスタントを募集しているので「お前やってみるか?」と。それで「うん、やる」みたいな(笑)。

恩師・冨田勲とモーグ・シンセサイザー(タンス)との格闘

──冨田さんのアシスタントなんて滅茶苦茶いい話じゃないですか。

松武:でも申し訳ないんですが、当時、冨田勲という作曲家と言われてもくわしく知らなくて「え…?」って(笑)。それで冨田先生とも会って「4月から来られます?」みたいな話になって「はい」と。

──それは就職なんですか?

松武:就職ですよ。それであとになってわかったのが、そのインターパックという会社の社長さん、本間さんと言うんですけども、その方のお姉さんが冨田先生の奥さんなんですよ。それで本間さんという方の妹さんが、女優の本間千代子さん。うちの父親はシャープアンドフラッツをやめてからホリプロにいて、そこに本間千代子さんが所属していたので、そういう関係もあったようです。それで冨田先生のところに通うようになって1、2ヶ月後くらいに「楽器を輸入する」みたいな話しが出ていて、見せられた写真があのモーグだったんですよ。

──まさに運命ですね…。

松武:全部が繋がって、ここまで来ているんですよね。偶然にしちゃ出来すぎだな・・・みたいな感じはあります。

──本当にそうですね。

松武:それで11月すぎにモーグ・シンセサイザーが届いて、冨田先生が「僕が寝ている時間もったいないから、そのときは君たち触ってみる?」っておっしゃられて、「エー!」って(笑)。当時、冨田先生のアシスタントは僕を入れて3人いたんですが、冨田先生のご自宅にそのシンセと8チャンネルのテープレコーダーとミキサーと全部用意してあって、僕らは先生が寝ている間、それを使いたい放題だったんですよ。だから寝ないですよね。寝るとしてもテレコの下に寝るような感じで(笑)。それで先生が朝早く起きてきて、おにぎりとかみそ汁とかを持ってきてくださって「松武君食べる?」とか。多分先生の奥様が作ってくださったと思うんですが、それを食べて10時からCMレコーディングのアシスタントをしていました。

──寝ている場合じゃない(笑)。

松武:そう、寝ている場合じゃない。すぐ近くに麻布十番温泉というのがあったので、風呂へ入りに行って(笑)。そんな生活を就職してすぐやっていたんですね。

──怒られることもなく。

松武:おにぎりつきで(笑)。だって万博に行ったときにレコード屋で聴いたモーグ・シンセサイザーが、まさか自分の目の前に来るなんて思ってもみなかったですからね

──そういった環境に身を置けるなんて、ということですよね。その当時、日本でモーグを持っている人なんて他にいなかったんじゃないですか?

松武:民間で持っていたのは冨田先生だけでしたね。あとは芸大とか大学の研究用に何台か入っていました。

──ちなみに当時いくらしたんですか?

松武:僕の記憶だとフルセットで4000か5000ドルぐらいだったと思います。でも1ドル360円時代ですから、180万くらいですよね。しかも、シンセは贅沢品という扱いで高い関税がかかりましたから、180万か200万ぐらいのものが800万とか…。

──税金が600万!?

松武:多分先生は1000万ぐらい払っていると思いますね。だいぶ前、「先生、これはキャッシュで買ったんですか?」って聞いたんですよ。そうしたら「なにを言っているんだ、銀行に借りに行ったんだよ」っておっしゃるので、「先生でも借りに行っちゃうんですか?」って(笑)。

──(笑)。当時は不動産を買うみたいな感覚だったんでしょうね。

松武:そういうものでしょうね。マンションを買えるぐらいだったはずですから。

──モーグってすぐに使えるような代物ではないんですよね?

松武:先生は先生なりに研究をされていて、僕らは夜中に触らせてもらって。一応電気のことはなんとなくわかっていたんですが、どこからなにをしたら、最後にどうなるかということは全然、どうやったらいいかわからなかったですね。だからまずは順番につないでみました。

──ちなみにマニュアルはないんですか?

松武:なにもありません。オシレーターということで発振器だということはわかるんです。するとそこからなにか音が出ている。波形の絵が描いてあるので、そこにヘッドフォンを挿して聴いてみると、「なんか柔らかい音がするな」とか、「耳障りな音がするな」とかね(笑)。それからホワイトノイズと書いてあるので「これはなんだろう?」と聴いたら、テレビ放送が終了したあとに流れる砂嵐の音。そういうふうに一つ一つ試していって、「音源はこれとこれとこれだ」とようやく分かる。

次にフィルターと書いてあるから、これに挿してみると、左に回していくと音が消えていっちゃう。右側に回すと音が段々と聴こえてくる。「ボリュームか?」と最初は思ったんですが、音が段々と、高いほうが消えていったりとか、高いほうが聞こえてきたりとかするので、「あ、そうか、フィルターだからコーヒーのフィルターと同じだ」と。要するに不純物を濾過している。そんな感じで覚えていったんですよ。

──全て手さぐりで、試しながら覚えていった?

松武:そうです。いちばんわからなかったのはエンベロープジェネレーターで、エンベロープを辞書で引くと「封状、封筒」と書いてあって、「これはなんのことだろう?」と。封筒って糊をつけて閉めるところが台形みたいな形だから、多分、この電圧の変化のことを言っているじゃないかというのが段々とわかってきたんですよ(笑)。つまり電圧をコントロールすれば、音が消えたり出たりとか、ピッチが上がったり下がったりとか、そういうことに使えるんだということがわかってきて。それぞれをちゃんとつないでいくと、ビブラートやギターのワウワウのような音はフィルターで。それからトレモロみたいな音はエンベロープをいじってやればできると。

作品に対する設計図を書くことの大切さ

──モーグの仕組みを一通り理解できるまでには、どのくらい時間がかかったんですか?

松武:ちゃんとした音が作れるようになるのには2、3か月はかかりました。

──それは冨田先生も同じですか?

松武:先生は僕に一切教えてくれないんですよ。

──企業秘密?

松武:秘密というよりも、冨田先生は「僕の音を真似しても、しょうがない。自分の音を作らないと駄目じゃないか」っておっしゃられて(笑)。あと「松武君は音楽の設計図を書かないと駄目だ」と。「設計図ってなんだろう? 譜面が書ければいいのかな」といろいろと考えていたんですが、そうじゃないんですね。シンセの中には色々な音、つまり色がたくさんあるわけで、「その色を作り出すのが君の技量で、その色をどこに塗るか設計図をかけなきゃ塗れないだろ」って言われたんですよ。ノイズみたいな音ばかり作って、わけもわけらず散りばめたってそれは単なるノイズ音楽だよと。先生に言われて、そういったことが段々とわかってきたんですよ。

──それは今も同じですか?

松武:同じです。塗り絵の設計図が書けないと、色は塗れないので。

──冨田先生はモーグが納品される前にも電子音楽を作られていたんですか?

松武:ええ。先生はそういう電気楽器のことが昔から好きだったみたいですね。僕が就職をしたときにはすでに、電気バイオリンとか、いわゆるテープエコーマシンを数台持っていました。ビンソンとかミラノとかいろいろなものを。それからファズもありました。あと電気シタールとか。だからそれをスタジオに持っていって、ギターのミュージシャンに「ちょっとシタールを弾いてくれ」って、コーラルだったと思いますけど、それを弾かせていました。

面白い話があって、あるとき、電気シタールを持っていって、『文吾捕物帳』という番組の音をつけたんですが、お互いの剣がガーン!と当たる瞬間にキラッと光るんですね。そこに電気シタールで「ヂュイーン!」って音を付けたんですよ(笑)。普通だったら「チャキーン!」とか、まあよく聞くような音じゃないですか。しかも先生はもっと音をひずませたいというので、ブレンダーを中に通して、アンプから流したんですよね。そうしたら「バァーン!」ってものすごい音がして、NHKの方が「冨田先生、あのギター壊れていますよ」って(笑)。先生は「なにを言っているんだ!こういう音なんだよ」って言ったのを覚えています。あの時代にあんなに音をひずませるなんて、タブーというか放送ではやってはいけないことだったらしいんですよね。

──冨田先生が「世界の冨田」として電子音楽をやられるようになるのはモーグを買ったあとの話ですか?

松武:そのあとです。72、3年ですね。74年にあのドビュッシーの『月の光』をモーグⅢだけで作られて。

──松武さんから見て、冨田先生の一番すごい部分はどこでしたか?

松武:先生は、先ほどお話した作品に対する設計図がはっきり見えていたんです。そこは凄かったですね。僕らには設計図のせの字もなかったですから。

──何を表現したいかがはっきりしていた?

松武:「君はなにをやりたいんだ?」という。それを頭の中に描かないと「シンセをやたらいじったって、出た音がみんなグシャグシャのままじゃ駄目だろう」って言われて。

──コンピューターグラフィックスをやるのに、なんの絵が描きたいの? みたいな話ですよね。リンゴを描きたいのか自動車を描きたいのか。

松武:そういうことですね。

──冨田先生が作品をお作りになるときに、お手伝いするんですか?

松武:初期の頃は少し手伝いました。冨田先生は別に秘密にしたかったわけじゃないんですけど、1人で集中してやりたいという、そういうことだったような気がします。

──ラーメンの匠が一人でスープを作っているような?

松武:そうかもしれないですね(笑)。シンセサイザーって、音の遠近感を出すのが難しいんです。ボリュームを小さくするか大きくするかと同時に、音がきらびやかになるのか、くすんでいくのか、そういったものが同期しないと駄目なんです。

シンセサイザーが一番不得意なのはそこの部分で、人間はそれを瞬時にコントロールできるんですが、機械は一つのことしかやらないので、そういうわけにはいかない。だからその仕組みをきちんと作った上で指示しないといけないんですが、だからこそ、成功したときは面白いんですよね。

──要するにそれはスイッチのオンオフでやるしかない?

松武:その通りです。だから電気の知識があるかないかで、音の深みも含めて違ってくるということだと思います。

▼後半はこちらから!

第170回 シンセサイザープログラマー/プロデューサー 松武秀樹氏【後半】

広告・取材掲載