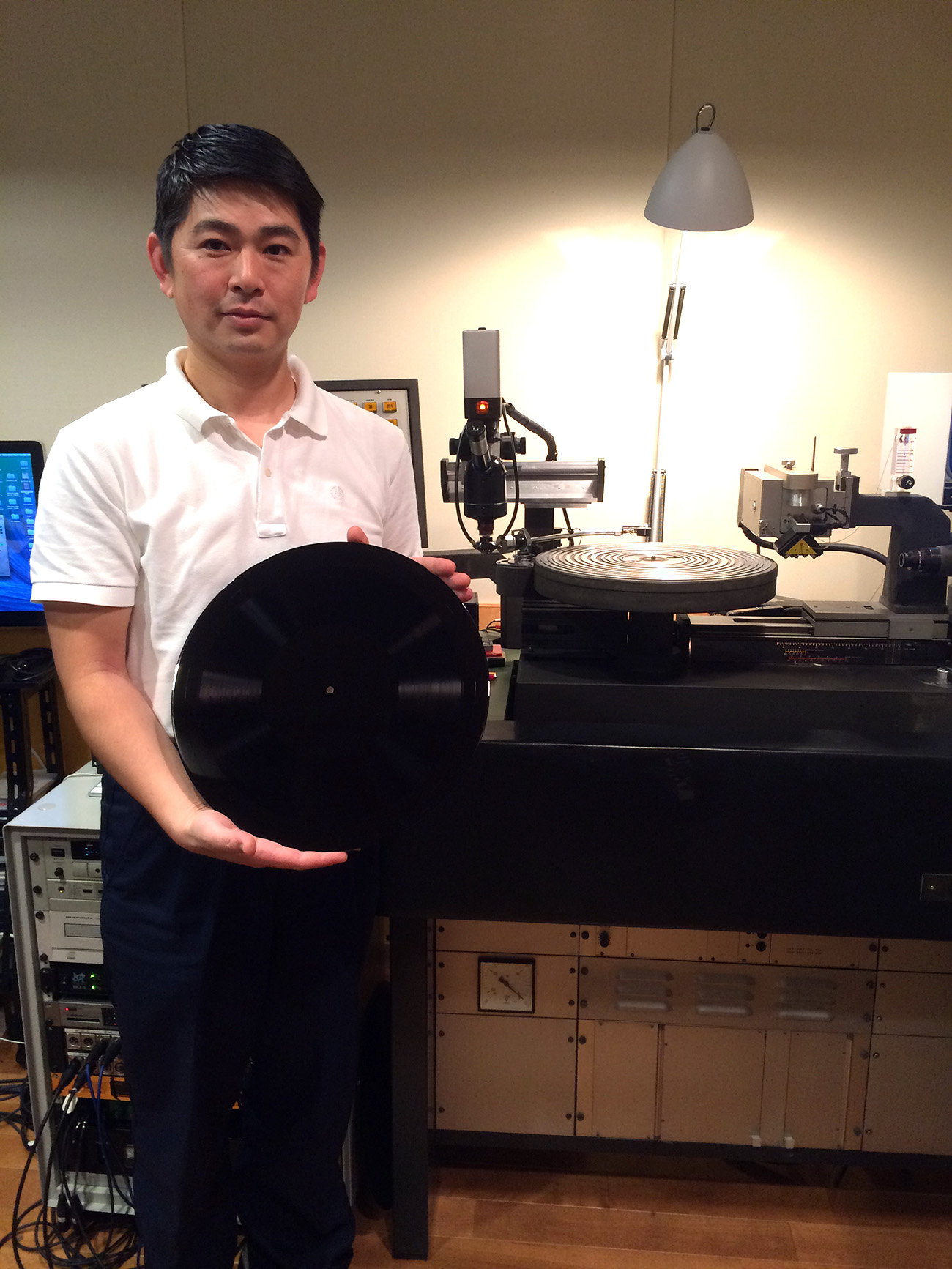

東洋化成株式会社 カッティング・エンジニア 西谷俊介氏インタビュー【前半】

日本においてレコードプレス工場を設立時から一時も絶やすことなく、数年前までは日本唯一のプレス工場としてアナログレコード文化を守り続けてきた東洋化成株式会社。その東洋化成に2009年に入社して以来、カッティング・エンジニアとして働いていらっしゃる西谷俊介様に転職のきっかけや、お仕事内容とその特徴、日々どのような思いで取り組まれていらっしゃるのか伺いつつ、さらに日本と世界のアナログレコード情勢や、この数年で世界中のアナログレコード関係者たちが共有している課題などお伺いしました。

カッティング・エンジニアとは

──まず現在のお仕事内容からお聞かせいただけますでしょうか。

西谷:レコード原盤を作るスタジオの仕事がメインです。クライアント、レーベルや一般のお客様からお預かりしたマスター音源を、大きく分けて3つのレコード・フォーマット(30センチ、25センチ、17センチ)と、2パターンの回転数(33・1/3回転、45回転)に合わせて収録時間、音量や音質の調整をして、レコードに刻む溝幅などを調整し、ラッカー盤と呼ばれるレコードの原盤に溝を刻み込む作業をします。

──どれも技術が必要な職人技ですね。

西谷:ええ。先輩からも「経験数がものをいう世界だ」と言われました。基本的な機械のオペレーションは教えてもらえば、だいたい半年もすれば一般の人も通常にカット自体はできるようになると言われていますが、それに付随してお客様の要望など、音について言葉でコミュニケーションを取る必要があるので、当然伝わる部分と伝わらない部分が出てきます。

──音は抽象的なものですから、言葉ではコミュニケーション取りづらいですよね。

西谷:ですから、お電話やメールだとより伝わりづらいところがあります。それでも、その制約の中でお客様とコミュニケーションを取りつつ、お客様がどういった形で仕上げたいのかという希望を加味して、音量や音質をできる範囲で調整していくのですが、時にお客様の要望とは合わないことも多々あります。例えば、30センチのレコードですと、溝が刻めるスペースが9センチ弱、89ミリしかないのですが、その中に、10分の収録時間を片面に刻むのと20分を刻むのとでは溝の本数が倍近く違います。レコードは、音量が大きくなると溝の幅が深く広くなっていき、溝が細くなれば音量は小さくなっていくんですが、必然的に収録時間長くなると溝の幅がたくさんになり、それらを全て9センチ弱の中に入れるには1本の溝を細くすることでしか収まらないんですね。

──レコードの構造上、どうしても制約が生まれると。

西谷:レコードというのは、収録時間が長くなればなるほど音量が小さくなっていくものなんですね。ですから、お客様が音量を大きくしたいと思っていても、収録時間に対してこれ以上大きくならないですよということを納得してもらわないといけなくなります。

また、レコード盤は外側から内側に針が進んでいきますよね。外側では再現できる音も内側に進んでいくと歪んでしまってノイズが出てしまうという物理的な弱点もあります。我々はこの辺を考慮して音量を調整していくんですが、例えば高い音、高域の周波数帯、あと、ボーカルで「さ・し・す、た・ち・つ」という発音が強いと、内周部では音が比較的ノイジーになると言いますか、潰れてしまうんですね。もちろんそういった部分もこちらで調整しますが、どうしてもできない場合は、お客様の方の音源から調整し直さないといけないこともあります。

──収録時間と音が歪むかどうかで音量が決まっていくんですね。

西谷:そうですね。いくら収録時間が短くても、その内容が歪むような音であれば、歪みは音量を下げないと取れないですから、それに合わせた音量を設定しないといけません。そういった調整をしつつ、お客様に納得してもらって1枚1枚ラッカー盤をカットしていきます。

──大変な作業ですね。

西谷:慣れているお客様ですと、比較的レコードにあったマスター音源を持っていらっしゃるのですが、一般の方や初めてレコードをお作りになる方に対しては、その説明からスタートします。

──ちなみにお客さんは作業に立ち会われるんですか?

西谷:現在の弊社スタジオの環境は、お客様に直接立会ってもらってカッティングをするやり方と、ラッカー盤にテストで一度カットし、そのディスクを弊社に来られないお客様に送って確認してもらうやり方があるんですが、レコード盤は針や聴くシチュエーションで音が変わってしまうので、私たちがスタジオで聞いている環境では全く歪まず綺麗に聴こえる状況でも、お客様の環境ではこもって聴こえたり、音量が小さい、音が割れて聴こえるということもあって、そうなりますと合致点、妥協点を見つけることがちょっと難しくなってきます。ですから、できれば弊社スタジオで立ち会っていただき、その場で聴いてもらった方がやりやすいです。

──アナログレコードは聴く環境などに依存しやすいですから、その辺はなかなか難しいですよね。

西谷:実際、弊社スタジオなら問題ないという判断でも、例えばクラブや自分の部屋で聞いてみようとなったときに、「ちょっと音が違うので、もうちょっとなんとかしてほしい」という要望も多々あります。

ただレコードに関しては、よく議論されるのは、最高のレコードの音質を目指すのか、はたまた1万円のプレイヤーでも確実に再生できる音を目指すのかということで、これはお客様の嗜好によっても変わってきます。私たち工場側としては、どちらが優先というのはないんですけど、どちらのお客様にも対応できるようにしていきたいと思っています。

そして、テストカットがOKであれば、それを元に本番カットをして、レコード原盤の製作に進行していきます。

日本産のレコードがなくなることへの危機感

──西谷さんはどういったきっかけでカッティング・エンジニアになったんですか?

西谷:私自身が東洋化成を知ったきっかけは、この会社にレコードを作りに来たことだったんです。そのときに担当していただいたエンジニアが、勤続40年以上のベテランエンジニアで、入社間もなく「およげ!たいやきくん」をカットしたという今も現役の方なのですが、私が作った楽曲をカッティングをしていただいたんです。

──西谷さんがお客さんの立場だったんですね。

西谷:そうなんですよ。私がこの仕事を始めたときは、レコード製造が下降状態で、プレス工場は、国内だけでなくアジアでも、弊社1社だけだった時代です。また、カッティングスタジオをオフィシャルでやっていたのはメーカーだと日本コロムビアさん、ビクターさん、東洋化成の3社だけでした。どのスタジオも、ビクターさんは今エンジニアで現役の方は70代後半、コロンビアで現役の方は、私の先輩と同じで60代後半と、後継者がいない状態だったんですね。みなさん現役バリバリですし、アナログ需要がそんなになかったので、育てる余裕もあまりなかった時代でした。

ただ、「いずれ後継者を育てなければ」という話を私がアナログを作りに行ったときに少し伺いまして、そういった募集があるのかどうか聞いたところ、その後1年半ぐらいして実際に東洋化成からカッティングエンジニアの募集が出たので応募し、採用試験を受けて、2009年に30歳で入社しました。

──絶妙なタイミングだったんですね。

西谷:でも、実際に入社した当時、仕事は1日に1件、2件あるかないかでした。ただ、エンジニアの高齢化でその技術が失われていくという問題は、音楽業界だけでなく、色々な業界で起こっていました。

──製造業の技術継承の問題ですね。

西谷:ええ。私は「日本のレコード技術が先細っていってしまったら、今後、日本産のレコードがなくなってしまうのではないか」と、危機感を自分で勝手に感じていました。そして、自分自身も30代に入っても音楽活動を続けていくかどうかという将来を考えたときに、仕事もしないとと思い、自分のやりたいと思う音楽にまつわる仕事を色々考えたんですよね。

もちろんレコード屋さんでも音楽には関われるのですが、メディアを売ってビジネスするというよりは、どちらかというと、製造や造形の技術に興味があったので、そういった面で東洋化成は今後続けていく仕事としてやっていきたい、と思ったんですね。メーカーさん、例えばソニーさんや日本コロムビアさんのスタジオですと、メーカーさんがプロダクトしているアーティスト、メジャーのアーティストのレコードを作ることが多いと思うんですね。

東洋化成に関しては、インディーズのアーティストの受付もしていますし、メジャー、新旧問わず、いろんな音楽に携われるということはすごく新鮮でもあり、やりがいがあると今でも感じています。

例えば、メジャーは比較的、録音時から音の方向は決まっていて、音質のクオリティも高いことが多いんですね。でもインディーズやアンダーグラウンドな音楽は、たとえ作りが少々雑だったり粗かったりしても、これから新しく生まれようとしているエネルギーが強く刺激的だったりします。そういった新しい音楽を聴けるのも、この東洋化成ならではかなと思っています。

東洋化成株式会社 末広工場

──先ほど、音楽活動もされていたとおっしゃっていましたが、東洋化成に入社される前はどのような仕事をされていたんですか?

西谷:21歳から26歳までの5年間ボンジュールレコードで働いていました。最初は新宿伊勢丹店がオープンしたときのオープニングスタッフとして販売アルバイトから入り、その後、バイヤーのアシスタント、副店長、最後の1年は代官山店の店長を経験しました。代官山の方がスタッフとして男手が必要ということで、代官山で4年、伊勢丹には最初の半年と最後の半年いましたね。ボンジュールでは販売から店長まで一通りやらせてもらいました。

──貴重な経験ですね。

西谷:当時、レコード屋さんといえば渋谷というイメージ強かったので、代官山のレコード屋ということで特殊なイメージのショップだったと思います。そこから20代後半になり音楽活動を本格的にやりたくて退社し、次にマンションの内装業の仕事をしました。こういった職業は音楽活動をする人たちにとって、休みが取りやすいとか、1日の日当がいいとか、当時、音楽活動と並行しやすい仕事の1つでもあったんじゃないかと思います。

ただ、体力も必要ですし、掛け持ちで中途半端にやるのは、本気で職人をやられてる方々に失礼だなと思いつつ、音楽活動に理解がある親方さんだったから働けたんですが、2009年に自民党から民主党に政権が変わった時期に、工事現場が一気に少なくなったんですよね。私はそのタイミングで東洋化成に入社しまして、初めてサラリーマンとして仕事を行うことになりました。

東日本大震災を境に上がり始めたレコード生産量

──日本でレコード生産量が再び伸び始めた頃のことを教えてください。

西谷:日本国内のレコードの売り上げは、東日本大震災を境に徐々に上がっていったんですね。震災があったときは、特に福島や千葉にCDプレス工場が多くありましたので、一時的に稼働がストップしてしまいました。しかも今と同様に音楽自体を自粛するムードが当時もやはりありまして、動きの早いアーティストはどんどん音楽配信の方に動いていきました。

その「メディアレス」の状態から「物としての価値」を再評価されたのがアナログレコードだ、という風に私は思っています。震災の3年前からアメリカやヨーロッパで「レコード・ストア・デイ」(注1)が開催されていたんですが、日本で「レコード・ストア・デイ」がスタートしたのは2012年からだったと思います。ヨーロッパ、アメリカでは「レコードショップに行こう」という祭典を企画して、個人のレコードショップやレコード自体のマーケットを盛り上げようという動きが盛んになり、震災以降には日本にもこの動きが入ってきて、欧米の影響もあって日本でも、またレコードを作っていこう、というアーティストが増えていきました。

それまで年配のアーティストや、ジャズ、クラシックなどではレコードは根強い人気でしたが、90年代以降のCDでデビューしたアーティストたちがレコードを出してみようという動きが出てきたんです。でも当時はまだCDも作ってて、CDで売れたお金で余裕ができたらレコードを作ってみようという動きだった時期で、同時に配信もして、という状態でした。そして、ここ5年ぐらいでレコードの製造は徐々に徐々に上がってきて、3年前ぐらいにピークを迎え、そこからは安定している状態ですね。

──本来でしたら「レコード・ストア・デイ」は今年は4月18日に行われる予定でしたね。

西谷:ええ。「レコード・ストア・デイ」は、当初はミュージックソムリエ協会が主催者でしたが、2年前から弊社でマネジメントを行うようになりまして、欧米とリンクしつつ日本でも企画を推進しています。毎年4月の第3土曜日に行われるのですが、今年は新型コロナウイルスの影響で一旦延期になっています。

──残念ですね。

西谷:そうなんです。昨年までは「レコード・ストア・デイ」に向けて各アーティストがリリースをしていました。昨年も年末から製作の受付をしていたんですが、ここ5年間、4月はレコードショップも含め忙しい時期だったんですが、今は強制的にストップになっている状態ですね。実は4月の「レコード・ストア・デイ」に向けた商品は3月末までに弊社での製造はほぼ終わっているんですね。ただ、レコード屋さんがオープンできないので開催日を延期しています。

──現在、日本やアジアでレコードプレスできる工場は増えているんですか?

西谷:弊社はずっとレコードプレス事業を行うアジア唯一の会社だったんですが、日本では2年前にソニーさんがレコードプレスを再開し、現在、日本では東洋化成とソニーさんと、そして昨年からは東洋レコーディングさんの工場がレコードプレス機を1台いれてスタートと、レコードをプレスできる工場は現在、日本に3箇所あります。アジアでは、現在は中国に3箇所、台湾に1箇所、もしかしたら今、それ以外にもできているかもしれません。

カッティングできるスタジオも、日本では新たにキングレコードさんとワーナーマスタリングさんとスタジオデデさんの3軒ができました。このように、この5年でスタジオとプレス工場が増えてきて、私自身が入社して不安に思っていた「技術がなくなる」ということは緩和されたと言えます。

どんどん細くなって東洋化成だけになって、世代的に私だけになるときが来るとなると、それはまずいと思っていましたので、大手さんも含め色々な会社が入ってきてくれて、正直ホッとしています。やはり、この技術を残す上で多くの人と共有していく方が、クオリティコントロールが確保できますからね。

──他企業が参入してきてしまった、という感じではないわけですね。

西谷:はい、弊社事業のスタートとしても“オンリーワン”の存在であったわけではなく、時代とともに他社がいなくなっていき”アローン”の状態となっていただけなので、そのままではちょっと寂しいですよね。技術的にオンリーワンというわけではなく、最終的に残ったのが弊社だったということですので。

でも、色々な競争会社ができることで、技術というのは切磋琢磨して上がっていく面はあると思うんですね。デジタル技術が今どんどん進化していく中で、アナログとデジタルの共有と言いますか、今はハイブリッドでレコード作ることが主流になっています。マスター音源のほとんどが昔はオープンリールのようなテープでしたが、今はメディアがなくパソコンのWAVデータでカッティングするのが9割です。そういったデジタルの技術も進みつつ、そのような音源をアナログ化していくのが現代のスタンダードになっています。

録音メディアの変遷

──今一度メディアとしてのレコードの歴史を少しお聞かせいただけますでしょうか。

西谷:レコードが誕生したのは1850年代に円筒状の筒のようなレコード、エジソン式レコードと呼ばれるものですが、オルゴールのような筒のような状態に溝を掘って行って再生させる蓄音機のようなスタイル。それが一番最初です。

そこから1880年代に初めて円盤状のディスクに溝が刻まれるようになりました。1880年代からスタートして、ディスク上の保存メディアは最新式だとデジタルDVDだったりブルーレイなど、目に見えるディスク状の保存メディアは最終的にDVD止まりぐらいだと思います。その間にCDだったりフロッピー、MDなど色々ありましたが、一番最初のディスク形状の保存メディアのルーツになるのが円盤状に保存する情報に記録するレコードで、それが一番最初のメディアです。

1880年代から今まで音楽の歴史と並行して技術の進化があり、その進化の過程で、1920年代以降に初めて電気式の録音が可能になりました。今までは、蓄音機のようなラッパに向かってみなさんが楽器を演奏することで直接振動を溝に刻んでいたのですが、それがテープに録音して、テープからアナログをカッティングできるような電気式の、電気信号に音を変えて溝を刻んでいく方式が確立されました。

ただ、1920年代はまだ音源はモノラルなんですね。時代的には、SP(スタンダードプレイング)盤と呼ばれるもので78回転と今よりかなり早いです。材質もビニールではなくシェラックというカイガラムシという虫の分泌液を固めて作った比較的割れやすい素材だったんですね。そして1940年代になってレコード盤が初めてビニールになるんですね。第1次世界大戦が終わって産業革命がありレコード盤がビニールになっていくと。

そして1950年以降にステレオ録音が生まれます。スタジオ技術も含めてアナログがステレオになることで音像空間が広がり、一大改革となりました。その後、80年代以降はCDが登場しデジタルの波が押し寄せ、アナログはどんどん下火になり、かつてあったアナログプレス工場もどんどんCDのプレス工場に変わっていったんですね。

──東洋化成さんはどのようにレコードプレス事業を継続していったのでしょうか?

西谷:日本では、ビクター、ソニーといった大手の自社工場は、アナログからすぐにCDの工場に切り替わっていったんですね。東洋化成は創業当時からレコード工場を持たない音楽会社さんと契約して委託で製造を行なっていましたので、需要がある限りレコードのプレス工場を続けていこうというのが社長の方針で、最後の1社になっても続けて、なんとか今も持っている状態です。

ただ、弊社はレコードプレスだけでなく、今まで工場を持っていなかったところがCDを作るようになったときに、CDにはジャケットやブックレットだったり紙媒体があるので、それを請け負う印刷業もスタートしました。CD以降はレコードプレスの需要は落ちましたが、印刷事業を拡大して、CD・DVDなどのパッケージに必要な印刷を事業としては8割ベースで会社としてはやっていき、80年代以降はレコードは2、3割で稼働していました。

そこから90年代は海外からの流れでDJブームがあり、多くのジャンルがアナログレコードという形で海外から輸入されてきました。DJカルチャーも含め90年代はまたレコードがブームになったんですね。ただそれは80年代以前のレコードしかなかった時代に比べると、工場にとってはさほど大きな山ではなかったんですね。

──流行っていたけれど生産数的には多くなかったと。

西谷:そうですね。90年代のDJブームで若い方に注目もされつつレコードがまた持ち返していくんですが、同時に90年代はどんどんCDがミリオンセラーを出していった時代ですので、2000年代はCDが多く作られていたと思います。平行して、アナログレコードは2000年代に入ると、どんどん下り坂になり、先ほどお話したように、東日本大震災を境に上がってきたという流れです。

メディアレスになった時代で、アナログの特有の音質やジャケットの大きさといった物としての価値が、時代時代で新たなユーザーに受け入れられてきたと思うんですね。現在も、レコードを初めて知る若い世代にとっても、どこか懐かしく新鮮な音楽ツールとして注目されていると思います。

(注1)RECORD STORE DAY

レコードストアの文化を祝い、宣伝し、独立した小売店舗を活性化し、フィジカルメディアを手にするよろこびや音楽の楽しさを共有する、年に一度の祭典。毎年4月の第3土曜日に開催されている。13年目となる2020年は、新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け、8月29日・9月26日・10月24日に「RSD Drops」として開催される。

https://recordstoreday.jp/

▼後半はこちらから!

東洋化成株式会社 カッティング・エンジニア 西谷俊介氏インタビュー【後半】

広告・取材掲載