70年代ロック黄金期、音楽業界の舞台裏:音楽評論家と振り返る熱狂の時代〜天辰保文氏×北中正和氏インタビュー【後半】

70年代のロック黄金期、レコード解説や紙媒体では多くの音楽評論家たちが活躍していた。今回、約半世紀に渡り第一線で活躍してきた音楽評論家の天辰保文氏、北中正和氏を招き、当時レコード会社(ワーナー・パイオニア)の洋楽部で両氏と仕事をしてきたミュージックマン発行人 山浦正彦が聞き手となり、熱かったあの時代を振り返ってもらった。現代の音楽ファンに何か得るものを感じ取ってもらえれば幸いである。

(インタビュアー:Musicman発行人 山浦正彦、屋代卓也 取材日:2023年12月13日)

プロフィール

天辰保文(あまたつ・やすふみ)

1949年、福岡県生まれ。音楽評論家。音楽雑誌の編集を経て、1976年に独立。ロックを中心に評論活動を行っている。新聞、雑誌、ウェブマガジンへの寄稿のほか、レコード、CD等でのライナーノーツも多数手がける。著書に、『ロックの歴史~スーパースターの時代』、『ゴールド・ラッシュのあとで』、『音が聞こえる』、共著に『ウエスト・コースト音楽百科』等がある。

北中正和(きたなか・まさかず)

1946年、奈良県生まれ。京都大学理学部卒業。音楽評論家。日本ポピュラー音楽学会、ミュージック・ペンクラブ・ジャパン会員。『ビートルズ』『ロック史』『毎日ワールド・ミュージック』『にほんのうた』『「楽園」の音楽』『ボブ・ディラン』など著書多数。

▼前半はこちらから!

70年代ロック黄金期、音楽業界の舞台裏:音楽評論家と振り返る熱狂の時代〜天辰保文氏×北中正和氏インタビュー【前半】

『ニューミュージック・マガジン』の点数レビューと日本語ロック論争

山浦:北中さんは『ニューミュージック・マガジン』時代に思い出として残っていることは何ですか?

北中:自分が望んでしたわけじゃないんですが、グラムロックが流行っていた頃に「普通の人もお化粧をすればグラム・ロッカーになれる」みたいな企画を平田国二郎さんが考えて、「お前やれ」と言われて(笑)。それでカメラマンもメイクもちゃんとした人をつけて、ワンピースみたいなものを着せられて、六本木の路上で撮影した恥ずかしい写真が雑誌に載っちゃったんです。でも、当時は東芝EMIに行くと石坂敬一さんもお化粧していましたよね。Tレックス、デヴィッド・ボウイの時代でしたから。レコード会社の人もみんなプロモーションするアーティストに合わせて、そういう格好をしていたんですよね。

あと、『ニューミュージック・マガジン』って、レコード会社から広告をもらっているにもかかわらず、レコード会社と喧嘩をすることを厭わなかったんですよね。特にとうようさんが。有名なのは、ザ・バーズの「バードマニア」というアルバムがリイシューされたときに、とうようさんがレビューで30点をつけたんです。それで僕はソニーに「新しい本ができました」って納本しに行ったら、洋楽部長から「広告を出しているのに30点とはなんだ!」と言われて、「困ったな・・・」と思いつつ「広告を出してもらっていても批評家として主張することによって、メディアとしても信頼が得られるし、ひいては音楽業界全体にとっても健全な発展が得られるんです」みたいなことを言ったんですよ。すると向こうも「しょうがないな・・・」「話が通じないな」みたいな(笑)。

天辰:(笑)。読者だった頃の僕らからすると「とうようさんが30点をつけたレコードってどんなレコードだ?」と思って聴いたりするわけですよ(笑)。事実、「バードマニア」ってすごく印象に残っていますから。

山浦:良いか悪いか別として、点数つけたっていうのはなかなかすごいですよね。やっぱり点数に一喜一憂していましたから。

天辰:僕も北中さんやエージさんに声をかけていただいて、『ニューミュージック・マガジン』で書くようになりましたが、レビューで点数をつけるのは嫌でしたね(苦笑)。

北中:点数を付けるのはとうようさんの発案ですが。

天辰:海外では星5つとかありますしね。

山浦:星5つとかならまだ分かりますが、点数はシビアですよね。

北中:当然「音楽に点数なんか付けられるのか」という意見もありましたし、結構反発もあったと思います。

屋代:でも、それってネット時代の先駆けですよね。今はレストランからラーメン屋さんからみんなが評価をして、それを頼りにお店探したりしているじゃないですか?

北中:それまで音楽について文章を書く人は、アーティストの紹介でも、楽曲の紹介でも、基本的に悪いことは書かなかったと思うんですよね。もちろん「こうした方がいいんじゃない?」という提言をすることはあっても。でも、そうではなくて、もう少し客観性を持たせようということだったのかな、と今は思いますし、書く人もただの紹介じゃなくて真剣に書いてくださいよ、というメッセージであったのかもしれないですよね。

屋代:ミシュランガイドとかでも審査員が誰なのか、結局明かされないじゃないですか? でも、中村とうようさんの場合は、顔も名前も出して点数つけちゃうんだからすごいなと思いますし「そりゃ本物だろう」って思いますよ。

山浦:あと『ニューミュージック・マガジン』といえば日本のロックをメディアに載せて拡げた功績がありますよね。

北中:そうですね。アルバムがレコード業界の主力商品になり始めた時代なんですが、それを取り上げるメディアがあまりなかったんですね。日本語のロックもそうですし、英語でやっていた人たちも含めて、扱う媒体が本当になかったときに、とうようさんが熱心に取り上げたんですよね。

僕が『ニューミュージック・マガジン』編集部に入ってすぐ洋楽と

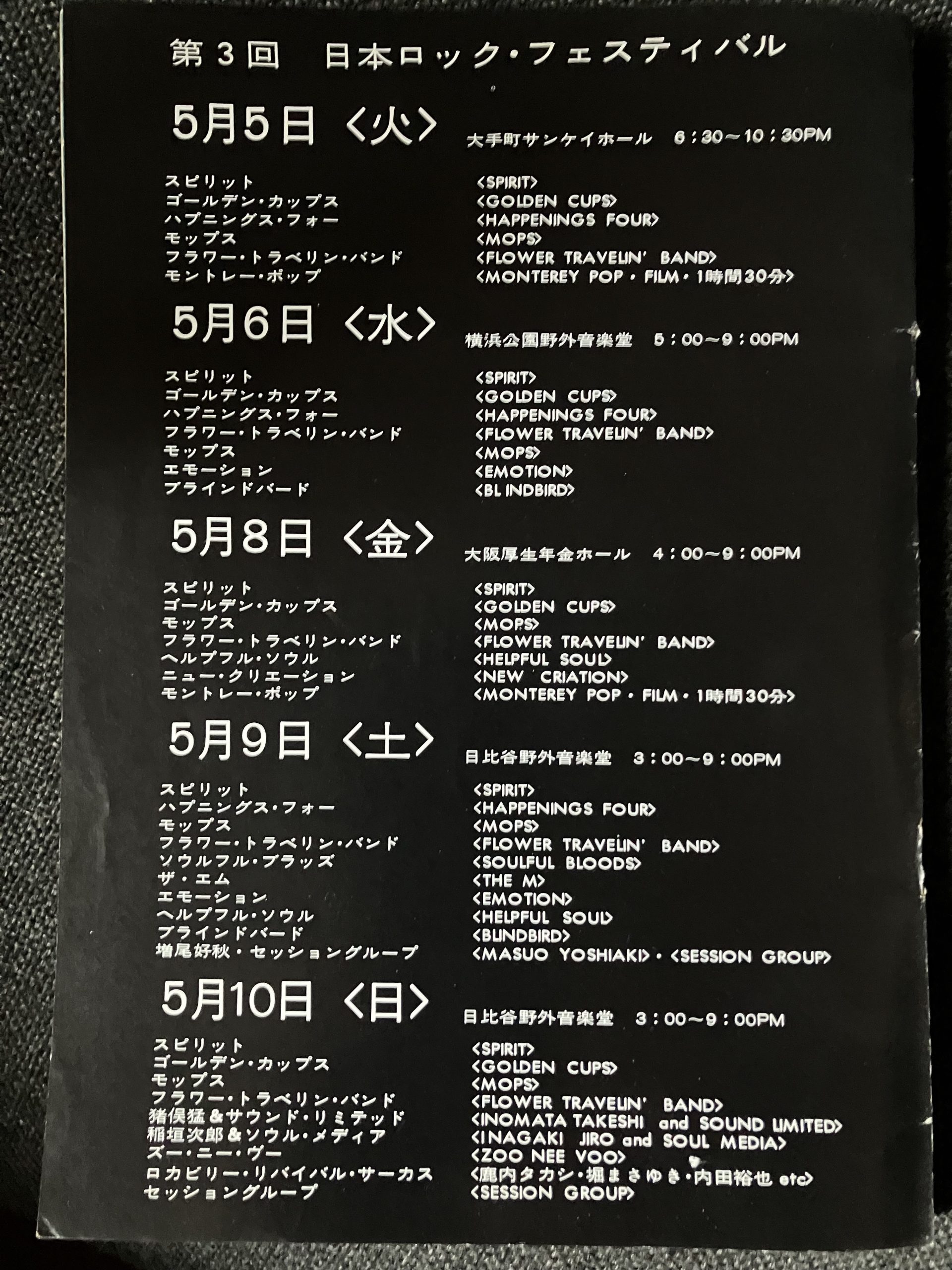

日本ロック・フェスティバルの出演者一覧、ほとんどの出演者は英

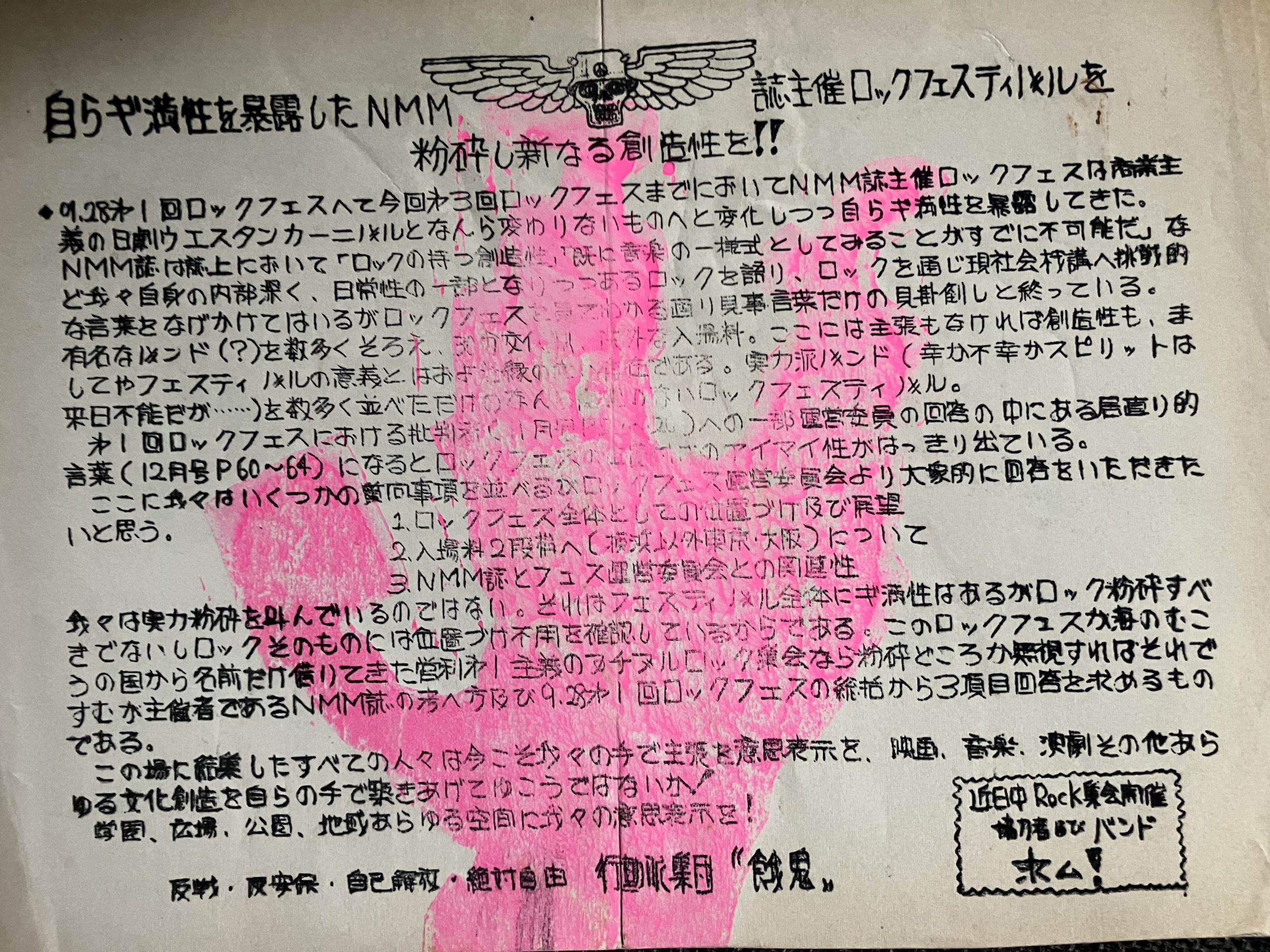

『ニューミュージック・マガジン』の1970年の日本のロック賞は岡林信康の『私を断罪せよ』、71年がはっぴいえんどの『はっぴいえんど』だったので、誌上で論争が起こった(参考:https://note.com/lucaspoulshock/n/n7f9577fb7b80)。一方、ストリートではこんな批判もあり、

山浦:有名な「日本語ロック論争」ですね。

北中:内田裕也さんは「ロックは英語でやって、海外に進出したい」という考え方だったんですが、対して「まず日本人に向けて説得力がないと、海外へ行っても説得力を持たないだろう」と日本語でやり始めたのがはっぴいえんどだったり、その中間に頭脳警察とかがいたわけですが、裕也さんがプロデュースしていたフラワー・トラヴェリン・バンドが「日本のロック賞」の1位にならなかったということで抗議したわけです。日本語のロックが2年連続で賞を獲っちゃったのが面白くなかったんでしょうね。それで『ニューミュージック・マガジン』誌上で討論会をやったんですが、折田さんも登場して議論していました。

天辰:その当時に比べると、今って洋楽と邦楽の距離が狭くなったようでいて、大きくなってしまいましたよね。昔はもうちょっと接近していたような気がするんですが。僕なんかも洋楽も日本の音楽もフラットに聴いてきたつもりですが、なぜ洋楽を好きになったのかを考えると、世界でなにが起きているのか、新聞やテレビでは知ることができないことに接することができるような気がしたり、視界が広く感じられることが一つ。それと、海外の同じ世代の人たちがどんなことを考えてるんだろう、とか「今の時代を共有している」と漠然と感じることができたんですよね。そこが洋楽の面白いところだと思いますし、もし日本国内の音楽だけを聴いていたら、こんなに音楽にのめり込んではいなかったんじゃないかなと思います。

北中:『ニューミュージック・マガジン』のことで言っておかなくてはならないのは、『ミュージック・ライフ』とは違うスタイルの原稿の書き方を提言して、世に受け入れられるような土台を作ったのが『ニューミュージック・マガジン』だったり『プラスワン』だったと思いますし、音楽についての文章が変わるきっかけだったのかなと思います。

天辰:僕もそう思いますね。最初に洋楽に惹かれた頃は、何も分からずに単純に「かっこいいな」と思っただけで、ビートルズを聴いて「Yeah! Yeah!」と叫んでいるだけでもなんかすごくかっこよくて、「このかっこよさを言葉で表現するにはどうしたらいいんだろう?」と考えながらこれまで書いてきたんですが、未だ書けていないというジレンマはあります。

山浦:なかなか書けない?

天辰:音楽を言葉にするって書けないものなんですよ(笑)。音楽は形が見えないですから。ただ、最近の音楽、特に洋楽はそうなのかわからないですが、書かれた文章を読んでいると教科書を読んでいるような気分になることがあります。「この歌はこうこうこうで」みたいなね。もちろん自分もそういったことも書きますが、その傾向が強すぎるんじゃないかなと、自戒をこめてね。

僕はその音楽を聴いた人がどう受け取ったのかを文章として読みたいので、「僕はこういう風に聴いたよ」ってことをずっと書いてきたつもりなんですけどね。これはもう文章を書き始めた最初からそうで、だから褒めるとか貶すとは違うところに僕の書きたいことがあるんですよね。

山浦:読者もそういった文章と出会って、共感できるとすごく嬉しいですし、それこそ勉強になるんですよね。「そんな感じ方があるんだ」って。

天辰:この音楽は良い、悪いじゃなくてね。この世の中には音楽がたくさんありますけど、いらない音楽ってないと思っています。僕には必要ない、素通りしてきた音楽も、それをものすごく必要としている人たちは必ずいるわけで、音楽には優劣も、本物も偽物もないと思っています。

北中:僕と天辰さんに共通点があるとすれば、あくまでも聞き手の立場で原稿を書くことを始めたことだと思います。アーティストあるいはレコード会社の立場に立って書くんじゃなくて、基本的に僕は、読者と自分のために書こうと思ったんです。

天辰:『ニューミュージック・マガジン』や『ロッキング・オン』のようなロック雑誌には、僕ら書き手としても書いた文章を読んでくれる読者がいて、そこでその音楽を共有するようなワクワク感が持てたんですが、そういう共有の場がどんどん少なくなっているのはちょっと辛いなと思いますね。

失われつつある詳細なクレジットとライナーノーツ文化

山浦:アナログからCD、そして近年はサブスクなど配信となり、ライナーノーツの文化がどんどん減っているじゃないですか? あと参加アーティストのクレジットとかもないですし、そのあたりはどうお考えですか?

天辰:音楽ってそれこそミュージシャンもそうだし、バックのミュージシャンもそうだし、スタジオのエンジニアもそうだし、その楽器を運ぶ人たちもそうだし、マネジメントも含めてそういう人たちが集まって音楽を作り上げていくわけじゃないですか? それが配信の時代になって、すっかり切り取られちゃいましたよね。

屋代:その前に打ち込みになって、一人で全部音楽が作れて、ミックスからマスタリングまでミュージシャンが自分でできるようになっちゃったと。それでスタジオにすら集まる理由がなくなっていっているのも大きいですよね。よりパーソナルな傾向が強まったというか。

でも、それに飽きた反動として、今ちょっとまたバンドとかが盛り上がってきていたりするみたいで、若いバンドもどんどん増えて、新宿や渋谷、下北沢とかそういうライブシーンはお客さんが盛況なようです。

天辰:レコードのクレジットを見て「ギターはダニー・クーチだ!」とか(笑)、それで次にクーチがギターを弾いているレコードを探したりとか、どんどん芋づる式に面白そうな音楽を探していく、そういう楽しみ方をしなくなりましたよね。

山浦:そういうクレジットが配信では切り取られてしまっていますが、その反面、ネットだと歌詞が同時に出てきたりもするじゃないですか? それがもう少し進むと英語だったら訳詞も出てくるかもしれないし、クレジットも復活させてほしいなと期待しているんですけどね。

屋代:配信関連の人たちによれば、需要があればやるんだけど、その需要がないんだと(笑)。ギタリストが誰で、エンジニアが誰みたいなことを気にして、音楽を聴いている人のはごく一部なんだそうです。

北中:それは昔もそうだったんだけど、でも、送り出す側が情報を出していたんですよね。

屋代:ええ。それはレコード会社がメディアとして情報を送り出している時代はできましたけど、今はデジタルデータがデジタル・ディストリビューターにポンといくだけで、途中に誰も介在してないんで難しいそうです。

北中:なるほど。そうなると配信業者が志を持って、そういうデータを集めて、ちゃんと付加した上で配信して欲しいですよね。

屋代:もちろん私もそうしてほしいと思っていますが、あんまりそう思っている人が世の中少ないという。特に音楽を聴く側にその需要がないってことで、歌詞はみんな知りたいだろうということで出ていますけど。お二方もストリーミングはお使いになっているんですよね?

天辰:ええ。僕にとって昔のラジオがSpotifyになっていますね。

山浦:聴くことに関しては、レコード店とかで探し回らなくても、ネット上で見つけられるわけですから便利になったなとは思うんですけどね。

屋代:キーワードを入れればワンクリックで音楽を検索できちゃうわけですから、みんな音楽の聴き方が変わっちゃうのは自然な流れだと思いますし、昔のように大事なアルバムに針を乗せて、ライナーを読みながらみたいに聴かなくなったんですよね・・・そこはやっぱり時代の変化っていうか。でもその代わり自分の娘とか見ていても思いますけど、もう新譜にあまり価値がなくて、見つけて気に入ったものは何十年前のものであろうと聴いているという。その辺はいい傾向だと思います。タイムレスになっているといいますかね。「何聴いているの?」って訊いたら「マーヴィン・ゲイ」とか(笑)。

天辰:(笑)。今の若い子って結構詳しいですよね。全てがネットで一瞬にして調べられますから。昔みたいに『ローリング・ストーン』とか『メロディー・メイカー』とかそういう雑誌で、手の指を真っ黒にしてニュースを探す必要もないですしね(笑)。

屋代:素晴らしく便利になって、いろんな音楽に接することもできると同時に、消えてしまった文化というのも当然出てきちゃうわけですよね。多分レコード会社の社内の体制っていうんですか、昔はディレクターがいて、プロデューサーがいて、その現場のA&Rがいて、宣伝がいてみたいなシステムでしたけど、今は随分変わった印象ですし、特にコロナ過以降はそれが顕著になっていますよね。

若い人たちが羨ましがる音楽業界にしないといけない

山浦:お二方とも50年近くフリーで活動されているわけですよね? それって本当にすごいことだと思います。

天辰:そういうふうに言われることも多いんですが、全く実感がなくて、「食べられなかったら、また仕事を見つければいいや」ってくらいの感じでしたから(笑)。

屋代:ロックですね(笑)。天辰さんはシンコーミュージックに何年いたんですか?

天辰:3年くらいですね。シンコーミュージックで仕事をして、倦怠感というか、忙しさも含めて「もう編集の仕事はいいかな」と偉そうに思ったりしたんですが、そのときに聴いていた海外の音楽には同じような感覚の音楽がすごくあったんですよ。もちろん、聴き手の勝手な思い込みというか、誤解かもしれないんですけど、ジャクソン・ブラウンにしてもイーグルスにしてウォーレン・ジヴォンにしても、僕が好んで聴いていた人たちの音楽に、重苦しい、苦々しい想いが感じられて、それがかえって時代を共有しているような錯覚を抱かせてくれたんですね。

山浦:76年ってそういう雰囲気がありましたよね。

天辰:それで「もう会社を辞めて、そういう音楽を作っている人たちがどういう環境で生活しているのか見に行こう」とアメリカへ行きました。一番の目的は「ラスト・ワルツ」を観ることだったんですが、当時って働きたかったらなんとか就職できる時代だったんですよね。そういう感覚があったから、職業意識っていうのが多分ないんですね。

北中:職業意識は本当に身につかなかったね(笑)。

一同:(笑)。

天辰:当時、山浦さんもそうですけど、レコード会社の人たちも職業意識があったとは思えないですし(笑)、ずっと音楽仲間というか、『ラスト・ワルツ』のサントラもそうでしたし、ニール・ヤングとかも、レコード会社のそういう人たちから、「天辰さん、今夜飛行機でテープが届くから、うちの試聴室でライナー書いてくれない?」って言われて書いたり(笑)。

山浦:今から振り返ると、当時のライナーの原稿料は心苦しいくらい安かったですよね。

北中正和氏(『ニューミュージック・マガジン』を辞めた後、70年代後半の自

北中:それは今も変わりません(笑)。でも、先ほど天辰さんがおっしゃった通り、僕たちは本当に好きな音楽があって、自分が感動して、その気持ちをご紹介したいと思っていましたし、レコードを作っている現場のディレクターたちも「好きな音楽を何とか売りたい」という、その情熱を最優先していましたよね。そういうことが許されたのが、当時の洋楽の世界だったのかなという気がします。

屋代:多分、音楽業界は今もそういう人だらけですよね。あんまりお金がどうとかそういうことのためにやっているというよりは。もちろん儲かってきたらそこで考える人もいるんでしょうけど。

天辰:当時、木崎さんの家が麻布にあって、原稿を待っている間に六本木の各レコード会社へ遊びに行くんですね。夜遅くにワーナーへ行くと加藤(正文)さんがいたりして、「何か届いた?」って、一緒にその音源を聴いたり、「国内盤だせそうもないから、これ持って行っていいよ」と、着いたばかりの輸入盤をいただいたりとか。そういう楽しみがすごくあったんですよね。

山浦:レコード会社のフロアも遊び場でしたよね(笑)。

屋代:昔は勝手にフロアーに入れましたからね。今は一歩も入れませんけど。僕でも「ずいぶん変わっちゃったな」と思うくらいですから、50年以上前からこの業界にいらっしゃるみなさんにとって、今のレコード会社は別世界でしょうね。

天辰:最近ほとんどレコード会社に行かないから、どう変わっているかも分からない(笑)。当時は若かったですし、なんか楽しかったです。そこ行けば何かあるみたいな。

屋代:みなさんは、日本の音楽産業が右肩上がりだったときに、一緒に登っていった幸せな世代ですよね。

北中:全くその通りで、時代のおかげですね。

天辰:右肩上がりに直接的に貢献できたかどうかは分かりませんけどね(笑)。ただ好きな気持ちを一生懸命文章にしていただけで、それが今まで続いてきたというだけでね。

屋代:若い人たちも羨やむ話だと思います。やはり今は厳しいですから。

天辰:でも、本当は若い人たちを羨ましがらせないとダメなんですよね。レコード会社の人たちも雑誌の人たちも「この職業は面白い」と思わせないとダメというか。

北中:ボブ・ディランやビートルズが出てきて、みんな「これだったら俺もできるかもしれない」と思った人が世界中から出てきたわけですよ。それと同じような感じで、自分が心から面白いと思って打ち込んでやっていれば、それをまた面白いと思ってくれる人も出てくるという、根拠のない楽観性があるんですよ(笑)。自分自身も好奇心だけはずっと持ち続けているので、退屈はしないんですよね。

山浦:北中さんは最新作(『ボブ・ディラン』(新潮新書))でボブ・ディランについて書かれていますね。

北中:それこそボブ・ディランを一番熱心に聴いていたのは多分60年代、70年代だったと思うんですが、その後、研究がものすごく進んで、自分はそれを丁寧に追いかけてこなかった部分があるので、振り返ってみたらまた違った角度からボブ・ディランを見られるようになったという、そういう面白味があったので、それを形にさせてもらったのが本書です。

天辰:ボブ・ディランに関しては、本当に研究が進んでいますよね。

北中:そうですね。研究なり、事実なりが、自分の感覚や自分が受けた感動と一致するかというと必ずしもそうではないので、その辺の兼ね合いをどう表現するか、あるいはあまり専門的にならずに読んでもらえるかということを常に気にして書きました。でも、本当に日々学生みたいな感じですよね(笑)。

音楽に興味がある若い人たちの背中を優しく押してあげる

屋代:北中さんは最近の音楽もかなり聴いていらっしゃるんですか?

北中:さすがに全てを聴く時間がないので、話題になっていたり、あるいは自分が興味を持てそうなアーティストは、原稿を書かなくてもチェックしています。あと90年代以降ワールドミュージックの仕事を意図的に増やしたので、英米圏以外の世界各地の音楽がどうなっているかは、できるだけチェックするようにしています。ですから、時間はいくらあっても足りないですね。

屋代:そのリサーチは具体的にどのように行っているんですか?

北中:Spotifyとかストリーミングも使いますし、雑誌もデジタルと紙の両方を使うんですが、「トランスグローバル・ワールド・ミュージック・チャート」というチャートのパネリストをやっているので、権利者から山のように音源は送ってくるんですね。ストリーミングがほとんどですが、名前も知らないようなアーティストばかりですから結構大変です。

山浦:天辰さんの家も音源がすごいんじゃないですか?

天辰:僕は引越しのたびに整理して、今は小さなレンタル倉庫3つにアナログ盤とCDと本とか入れてあります。「生活スペースにはあまり持ってこないように」という、うちの奥さんの指示で・・・(笑)。

一同:(笑)。

天辰:仕事をする上で手元にないと困るCDとかある程度ありますけど。

北中:うちも同じような感じですね。天辰さんは邸宅にお住まいですが、うちはどこへ行っても物置みたいな家で(笑)。でも、同業者に比べれば少ない方だと思います。

天辰:全然邸宅じゃないですよ(笑)。とうようさんの膨大な資料は武蔵野美術大学に寄付されましたが、ほぼ眠っている状態だと問題になっていましたよね。それこそ資料館みたいなものを作れたら、僕ら個人個人が持っているものを集められますし、そこで自由に調べ物ができればすごく便利なんですけどね。

北中:やはり現物がないと、クレジットや日付のチェックができないんですよね。リスナーにとってはどうでもいいようなことでも、重要なことがあったりしますから。

天辰:もちろん人間ですから確認してもミスは出るんですよ。でも、それをできるだけ少なくするというか、本当に大切なところは何とか死守しないと不親切ですからね。そのためにはやはりレコードなりCDなり現物が一番いいんですよ。極端に言えば、インターネットの中は90%嘘だと思ってかからないと大変な間違いをしちゃうので(笑)、手元に現物は必要なんです。

北中:そういった資料を完全にデジタル化して、どこからでもアクセスできるような状態になればいいんですけどね。

屋代:お二方は今後の目標はありますか?

北中:60年代にカウンタカルチャーや音楽に出会って学んだことがあるとすれば、「世の中の権威は一旦疑ってみろ」ということだと思うんです。いくら世間で正しいと思われているものでも、まずは自分の力で確かめるのが大事だと。自分の感性や思考は眠らせないで、人に任せないで、何かをやるのがいいと教わったのかなと思います。今も新しい音楽を聴くときはそういう想いですし、今後もその気持ちは忘れないようにしようと思っています。

天辰:先ほどもお話しましたが、結局音楽って目に見えないものでしょう?だから人によっていろんな見方ができるし、そこが音楽の素晴らしいところだと思っています。ネットにはすごく理論立てて情報がきちんとそろっていて、わかりやすく書いてありますが、それはあくまでもそちら側から見た一部分であって、僕から見た部分も、北中さんから見た部分も違うんですよね。つまり、いろんな人がいろんな解釈をできるのが音楽であり、「音楽は自分なりの楽しみ方ができるから素晴らしいんだ」ということを忘れずに、これからも書いていこうと思います。

山浦:記憶をたどると、音楽評論家の人たちのところへ原稿を取りに行ったときに、「これ聞いてみなよ」「この曲のここがいいんだよね!」と解説を聞きながら、色々な音楽を聴かせてもらって、「なるほど!そういう聞き方もあるんだ!」とたくさん教えてもらったんですよね。ですから、音楽に興味がある若い人たちの背中を優しく押してくれるというか、音楽に親しみを持てたり、わかりやすくなるような原稿をお二方にはこれからも書いていって頂きたいなと思います。

最後に読者へのプレゼントとして、お二人のおすすめアルバムや曲などをコメント付きで教えてもらったりすると嬉しいです(笑)。本日はお忙しい中ありがとうございました。

<天辰保文氏>

- ボブ・ディラン/ブロンド・オン・ブロンド 1966年:ロック史上初の2枚組とも言われ、1曲をアナログ盤の片面全てを使ったことでも革新的なアルバムとして語られますが、全く飽きない豊かなサウンドがあふれでてきて、音楽への想像力を鍛えてくれます、いまでも。

- バンド/ カフーツ 1971年:アラン・トゥーサンのアレンジによるホーンが勇ましく鳴り渡る出だしの「カーニバル」から「傑作をかく時」への流れが好きでした。リチャード・マニュエルとヴァン・モリソンとの絡みも最高だし、最後の「リヴァー・ヒム」は讃美歌にも聞こえる。

- ニール・ヤング/ハーヴェスト 1972年:20代の頃、若さが鬱陶しく感じられ、老いに憧れたときにいちばん聴いた1枚。優れた芸術は、その作品を前にしたとき自分自身を語らせる、とも言われていますが、正しく、これがそうでした。

- リトル・フィート/セイリン・シューズ 1972年:無冠の帝王といった感じで、商業的な成果こそ満足できるほどではないけど、ファンから愛されるという点ではどんなバンドもかなわない。発売当時の1972年、輸入盤の封を切ったときに漂ってくる独特の香りに、ロサンゼルスへの憧れを駆り立てられました。

- ジャクソン・ブラウン/レイト・フォー・ザ・スカイ 1974年:聴きすぎてボロボロになり、何枚買い足したか、それが彼のファンであることの評価みたいになっているような1枚。デヴィッド・リンドレーを中心としたバンドとの呼吸も見事としか言いようがない。青春の痛みや悩みが、レコードの溝からこぼれるようで。

- ウォーレン・ジヴォン/さすらい 1976年:日々の暮らしに、生きているという実感が得られない。「だからと言って、一晩中、ロックンロールしたいとは思わない」と歌う。それも、苦み走った声で。その一行で、この人がどんな歌を作り続けるか見届けたいと決めた大切な人の大切な1枚。

- R.E.M. / 夢の肖像(Recokoning) 1984年:日本の学園祭にも出演、そのとき楽屋でインタビューしましたが、マイケル・スタイプは、静かに本を読んでいました。ロサンゼルスのクラブでみたライヴも印象的でしたが、彼らの登場をきっかけに、アメリカのカレッジ・ラジオを取材で幾つかまわったのも忘れられません。

- Joe Henry / Scar 2001年:「彼らにはまだ言い足りないことがあるんだよ」と、第一線から退いた人たちを引っ張り出してくる。ソロモン・バーク、モーズ・アリソン、ラウドン・ウェインライト3世、ランプリン・ジャック・エリオット等々を。もちろん、本人が歌う独特の世界は、悲しいくらいに美しい。

- ジェイムス・テイラー/オクトーバー・ロード 2002年:ロック世代がどうやって年を重ねていくのか、その一つの指標になったのが、この人です。心の中に子供の部屋を忘れず、熟したワインのような味わいを。2002年、ジェイムス、54才、毎年、秋には取り出す1枚になりました。

- ウィルコ/スカイ・ブルー・スカイ 2007年:若手とは言っても、ジェフ・トゥイーディーは50代半ばだし、そろそろ40年のキャリアになる。新作『カズン』でも、「一日が始まるとき、ぼくは疲れている」なんて素敵に歌う人だから、新作が出るたびにずっと聴き続けている数少ないバンドの一つ。

<北中正和氏>

- チャック・ベリー「メイベリーン」:カントリーとR&Bの融合の見事なプロトタイプ

- レイ・チャールズ「ホワッド・アイ・セイ」:黒人のゴスペル的なかけあいをポップスに導入した

- ボブ・ディラン「ライク・ア・ローリング・ストーン」:この曲の登場でロックの領域が革命的に拡張された

- ビートルズ「ストロベリーフィールズ・フォーエヴァー」:瞑想とロックのこの結びつきがスティーヴ・ジョブスにマックを作らせることに

- ジミ・ヘンドリックス「パープル・ヘイズ」:この曲がエレクトリック・ギターの概念を根本的に変えた

- ジョニ・ミッチェル「フォー・フリー」:音楽で生きることへの根源的な問を秘めた曲

- ビオレッタ・パラ「人生よありがとう」:人はなぜ音楽を必要とするのかを教えてくれる歌

- クラフトワーク「トランス・ヨーロッパ・エクスプレス」:エレクトロニックなミニマル・ミュージックの時代の到来を告げた

- ピーター・ガブリエル「イン・ユア・アイズ」:ユッスー・ンドゥールをフィーチャーしてワールド・ミュージックへの扉を開いた

- カエターノ・ヴェローゾ&ジルベルト・ジル「ハイチ」:世界に拡散したヒップホップ感覚を換骨奪胎した最良の作品のひとつ

広告・取材掲載